Lieu

Jardin du Luxembourg

Pour connaitre les horaires de ce jardin, merci de consulter le site internet du jardin du Luxembourg.

S'y rendre

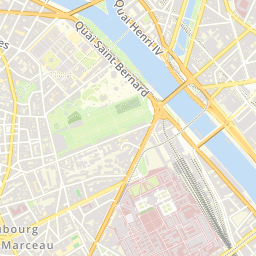

Jardin du Luxembourg

2, rue Auguste-Comte, Paris 6e

2, rue Auguste-Comte, Paris 6e

Luxembourg

Luxembourg

Auguste Comte

Station Vélib à 100 m

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Données Navitia / RATP / Opendata

Accessibilité

- Non renseigné pour les personnes à mobilité réduite

- Non renseigné pour les personnes déficientes auditives

- Non renseigné pour les personnes déficientes visuelles

- Non renseigné pour les personnes déficientes mentales

- Accueil en langue des signes non renseigné

Contacts

Évaluez votre visite dans un lieu municipal

Donnez votre avis

Pour connaitre les horaires de ce jardin, merci de consulter le site internet du jardin du Luxembourg.

Horaires

Du 30/03/2025 au 30/04/2025

Sélectionner une autre période

- Du 30/03/2025 au 30/04/2025

- Du 01/05/2025 au 31/08/2025

- Du 01/09/2025 au 30/09/2025

- Du 01/10/2025 au 26/10/2025

Lundi

-

Non renseigné

Mardi

-

Non renseigné

Mercredi

-

Non renseigné

Jeudi

-

Non renseigné

Vendredi

-

Non renseigné

Samedi

-

Non renseigné

Dimanche

-

Non renseigné

Lundi

-

Non renseigné

Mardi

-

Non renseigné

Mercredi

-

Non renseigné

Jeudi

-

Non renseigné

Vendredi

-

Non renseigné

Samedi

-

Non renseigné

Dimanche

-

Non renseigné

Lundi

-

Non renseigné

Mardi

-

Non renseigné

Mercredi

-

Non renseigné

Jeudi

-

Non renseigné

Vendredi

-

Non renseigné

Samedi

-

Non renseigné

Dimanche

-

Non renseigné

Lundi

-

Non renseigné

Mardi

-

Non renseigné

Mercredi

-

Non renseigné

Jeudi

-

Non renseigné

Vendredi

-

Non renseigné

Samedi

-

Non renseigné

Dimanche

-

Non renseigné

Sur place

Infos pratiques

-

Toilettes : non

-

WIFI : non

-

Table à langer : non

-

Distributeur de boisson : non

-

Admission animaux : non

-

Défibrillateur : non

En savoir plus

Laissez-vous gagner par l'envie de flâner sous le couvert ombragé d'essences classiques (marronniers, platanes, tilleuls...) ou plus exotiques (paulownias, savonniers, ginkgos...). Arpentez les allées bordées au printemps de primevères, de pensées, de myosotis, de giroflées...Huit mois consécutifs qui ne se lassent pas de fleurir et de refleurir, mêlant selon les saisons géraniums, pétunias, calcéolaires, ageratum, dahlias ou sauges. Vous croiserez au détour d'une allée un Dalou, un Bourdelle, un Rodin ou un Zadkine parmi la centaine de sculptures que compte le jardin du Luxembourg.

Dans cet éden végétal, tous les désirs, ou presque peuvent être satisfaits. Que vous soyez amateurs de tennis (six courts), de jeux de boules (deux terrains), de jeux d'échecs (des parties se jouent sous un abri, entre la rue Guynemer et la rue de Vaugirard) ou d'apiculture, vous serez comblés. La société centrale d'Apiculture dispense en effet des cours dans le rucher-école, reconstruit en 1991, dont la tradition remonte à 1856. Chaque année, la récolte est vendue à l'Orangerie du jardin du Luxembourg (1839), au moment de la traditionnelle exposition d'automne. Les cours du jardin du Luxembourg vous donne par ailleurs la possibilité d'étudier les variétés d'arbres et d'arbustes fruitiers (un millier dont plus de six cent variétés de pommes et de poires) disséminés dans le verger, une tradition qui remonte, elle, à 1809.

Quant aux enfants, inutile de dire que c'est pour eux un véritable paradis ! Vous pourrez, parmi les nombreuses activités proposées par le jardin du Luxembourg, les laisser sans crainte dans un immense parc à jeux clos, entièrement rénové en 1992. Des visites guidées sont organisées le premier mercredi de chaque mois, d'avril à octobre inclus. Au mois de juin, ces visites ont lieu tous les mercredis. Rendez-vous place André- Honorat, devant la grille du jardin du Luxembroug. Un peu d'histoire Marie de Médicis (1573-1642) rêvait de quitter les intrigues de la cour alors installée au Louvre, et c'est en se promenant dans le faubourg campagnard, mondain mais tranquille, qui accueillait à l'époque le couvent des Chartreux de l'ordre de Saint-Bruno, qu'elle eut l'idée de s'y installer. Elle imaginait, nostalgique de ses origines, un palais de style florentin et des jardins inspirés de ceux de Boboli.

L'entreprise fut laborieuse. Plusieurs années furent nécessaires avant qu'elle ne réussisse à racheter les hôtels situés sur le terrain tant convoité, notamment celui du duc François du Luxembourg (1612) qui laissa son nom au jardin du Luxembourg, et une partie du couvent, pour lequel il fallut attendre 7 années émaillées d'âpres négociations. Ce n'est qu'après la mort de Marie de Médicis, à la suite de la vente de la totalité du domaine des Chartreux (1792), que les jardins purent véritablement s'agrandir. La perspective s'étendait alors jusqu'à l'Observatoire. Peu après une vaste pépinière et un jardin botanique virent le jour.

Le jardin du palais du Luxembourg était alors ombragé par des ormes, des marronniers, des charmes et des tilleuls. Le bassin rond d'origine, créé par le concepteur du jardin du Luxembourg, Boyceau de la Bareauderie, fut remplacé vers 1635 par un bassin octogonal. C'était une idée de Le Nôtre, alors 1er jardinier de Monsieur, qui résidait dans le palais. Mais il n'apporta pas de modifications majeures au tracé du jardin du Luxembourg. Tous ces efforts furent réduits en poussière pendant les grands travaux d'Haussmann, qui mit fin à l'éphémère splendeur du domaine. Il éventra le jardin du Luxembourg en élargissant la rue de Vaugirard et en ouvrant le boulevard Saint-Michel. Lorsqu'il annonça la future disparition de la pépinière et du jardin botanique, on assista cette fois à une véritable levée de boucliers. Mais Napoléon III resta insensible à la clameur populaire et ils disparurent sous les coups de pioches. Il ne restait plus rien du jardin botanique « joli comme un doux sourire de vieille, (aux) petits arbres rangés comme des collégiens en promenade, (où l'on rencontrait) des sociétés de rosiers magnifiques ou des régiments d'arbres à fruits » (Guy de Maupassant - Contes et Nouvelles - Menuet).

Le jardin du Luxembourg, qui commença timidement à ouvrir ses portes au public à partir du milieu du 17e siècle fut parfois fermé, selon les caprices de l'occupant des lieux. Les événements historiques décidèrent aussi de son usage, le palais ayant par exemple servi de prison pendant la Révolution à Camille Desmoulin, Fabre d'Eglantine, Danton ou encore au grand peintre Jacques-Louis David, un fervent admirateur de Robespierre. Le jardin du Luxembourg était alors fréquenté par les seules familles éplorées tentant d'apercevoir leurs proches. Pendant le siège de Paris, en 1870, les dépendances du palais accueillirent les blessés de l'armée du Rhin, tandis que les Fédérés occupèrent les lieux pendant la Commune. Et c'est l'état-major de la Luftwaffe qui prit la relève, bien plus tard, époque à laquelle nombre de statues furent fondues et où des blockhaus furent creusés dans le jardin du Luxembourg ! Mais les chars triomphants des libérateurs traversèrent le jardin du Luxembourg entre le 19 et le 25 août 1944, pour effacer les traces de cette sinistre occupation.

Marie de Médicis fit élever vers 1630 une grotte dans le jardin du Luxembourg, dont seule une partie appelée la fontaine Médicis subsiste. Sa façade comportant trois niches séparées par des colonnes, était couronnée d'un fronton aux armes de France et des Médicis, encadré par des figures fluviales par Biard. Elle se prolongeait par un mur orné d'arcades. Restaurée par l'architecte Jean-François Chalgrin (1739-1811) et agrémentée de sculptures supplémentaires, elle fut pourtant en partie détruite par le percement de la rue de Médicis, en 1862. Déplacée, il ne reste aujourd'hui qu'une niche, dont l'élégance des statues d'origine a été rehaussée par d'autres aménagements, en particulier un bassin par Alphonse de Gisors, qui constitue aujourd'hui un des lieux de promenade les plus agréables du jardin du Luxembourg.

De nombreux artistes et écrivains traversèrent les allées du jardin du Luxembourg et laissèrent de nombreuses anecdotes pour la postérité. Hemingway n'y chassait-il pas le pigeon, au temps où ses poches étaient vides, au début des années folles ? Balzac ne s'y promenait-il pas avec Madame de Berny ? Et Verlaine, Baudelaire, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir... Tant de génies pour qui le Jardin du Luxembourg servit souvent de cadre à leurs oeuvres.