Lieu

Jardins des Champs-Élysées

Ouvert

Après le temps des Jeux olympiques, les jardins sont remis en état. Cela nécessite quelques emprises au sein des jardins pour travailler les parties concernées afin que les usagers puissent bénéficier de jardins rénovés dès le printemps. Merci de votre compréhension.

S'y rendre

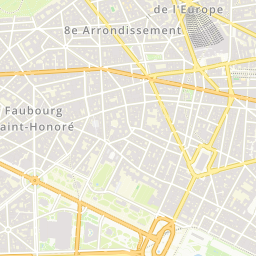

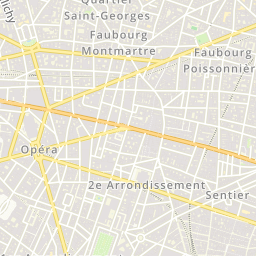

Jardins des Champs-Élysées

10 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

10 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

Accès : Cours-la-Reine, avenue Franklin-D.-Roosevelt, avenue Matignon, avenue Gabriel.

Le jardin de la Nouvelle France est inaccessible le temps des Jeux olympiques et paralympiques.

Champs-Élysées - Clemenceau

Franklin D. Roosevelt

Champs-Élysées - Clemenceau

Station Vélib à 129 m

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Données Navitia / RATP / Opendata

Accessibilité

- Accessible aux personnes à mobilité réduite

- Non renseigné pour les personnes déficientes auditives

- Non renseigné pour les personnes déficientes visuelles

- Non renseigné pour les personnes déficientes mentales

- Accueil en langue des signes non renseigné

Contacts

Évaluez votre visite dans un lieu municipal

Donnez votre avis

Après le temps des Jeux olympiques, les jardins sont remis en état. Cela nécessite quelques emprises au sein des jardins pour travailler les parties concernées afin que les usagers puissent bénéficier de jardins rénovés dès le printemps. Merci de votre compréhension.

Horaires

Du 30/03/2025 au 30/04/2025

Sélectionner une autre période

- Du 30/03/2025 au 30/04/2025

- Du 01/05/2025 au 31/08/2025

- Du 01/09/2025 au 30/09/2025

- Du 01/10/2025 au 26/10/2025

Lundi

-

24/24 h

Mardi

-

24/24 h

Mercredi

-

24/24 h

Jeudi

-

24/24 h

Vendredi

-

24/24 h

Samedi

-

24/24 h

Dimanche

-

24/24 h

Lundi

-

24/24 h

Mardi

-

24/24 h

Mercredi

-

24/24 h

Jeudi

-

24/24 h

Vendredi

-

24/24 h

Samedi

-

24/24 h

Dimanche

-

24/24 h

Lundi

-

24/24 h

Mardi

-

24/24 h

Mercredi

-

24/24 h

Jeudi

-

24/24 h

Vendredi

-

24/24 h

Samedi

-

24/24 h

Dimanche

-

24/24 h

Lundi

-

24/24 h

Mardi

-

24/24 h

Mercredi

-

24/24 h

Jeudi

-

24/24 h

Vendredi

-

24/24 h

Samedi

-

24/24 h

Dimanche

-

24/24 h

Sur place

Équipement

-

Manèges

-

Points d'eau potable

-

Aire de jeux

Services

-

Restaurant, cafétéria ou salon de thé

-

Guignol

Infos pratiques

-

Toilettes : non

-

WIFI : oui Avenue Edward Tuck.

-

Table à langer : non

-

Distributeur de boisson : non

-

Admission animaux : oui Chiens autorisés dans les allées uniquement tenus en laisse

-

Défibrillateur : non

Labels et démarches

Découvrir

Avenue Edward Tuck dans le jardin Charles Aznavour, Jardins Champs Elysées

Credit

Frédéric Combeau / Ville de Paris

Jardins des Champs-Élysées

Credit

Frédéric Combeau / Ville de Paris

Jardins des Champs-Élysées

Credit

Frédéric Combeau / Ville de Paris

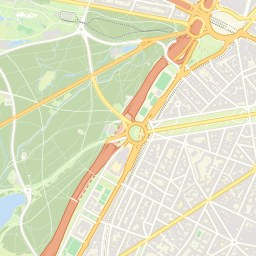

Plan des 12 jardins ou carrés qui composent l'ensemble des jardins

Credit

DEVE / Ville de Paris

Jardins des Champs-Élysées

Credit

Frédéric Combeau / Ville de Paris

Jardins des Champs-Élysées

Credit

Frédéric Combeau / Ville de Paris

Jardins des Champs-Élysées

Credit

Frédéric Combeau / Ville de Paris

"Vacherie anglaise" des Jardins des Champs-Élysées

Credit

Clement Dorval / Ville de Paris

En savoir plus

Classés depuis 1910, ces jardins historiques sont composés de douze carrés ou jardins entourés de mails, des promenades ombragées par des arbres plantés en alignement. Au gré des grands événements qui s’y sont déroulés, ces jardins offrent tout autant une promenade qu’un écrin à des monuments et des sculptures emblématiques de Paris.

Une histoire qui débute au XVIIe siècle

L'origine des jardins des Champs-Elysées est étroitement liée à celle de l'avenue. Décidé en 1667 par Louis XIV, un chemin est tracé pour mener au château de Saint-Germain en Laye dans l'axe de l'allée centrale du jardin des Tuileries. André Le Nôtre, jardinier du Roi, plante de part et d'autre de cette avenue des "Tuilleries", des ormes en alignement. Par la suite, sur 3 siècles, l'avenue se prolonge et devient les Champs Elysées, et la partie des plantations proche de la place de la Concorde se transforme en jardins.

C'est essentiellement au XIXe siècle puis pour l'exposition universelle de 1900 que les jardins qui s'offrent aujourd'hui aux promeneurs sont aménagés.

La configuration générale et actuelle des jardins des Champs-Elysées a été pour l'essentiel réalisée sous le Second Empire (1848-1870) lors des grandes opérations d'urbanisme dirigées par le Baron Haussmann. A partir de 1859, ils sont aménagés sous la direction d'Adolphe Alphand (1817-1891), chef du Service municipal des promenades et plantations, par le jardinier-paysagiste, Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873), et l’architecte Gabriel Davioud (1824-1881).

Par la suite, et jusqu'à nos jours, au gré de son histoire et des expositions universelles qui y ont pris place, les jardins ont été remodelés partiellement, des monuments construits et remplacés, des sculptures et fontaines installées, et des carrés renommés.

12 jardins en un seul

La partie située au nord de l'avenue des Champs-Elysées est composée du carré Marigny, du carré de L'Elysée et du jardin Line Renaud. Celle située au sud se compose, gravitant autour du Grand Palais, des carré du Théâtre du Rond-Point, square de Berlin-Willy Brandt, jardin de la Nouvelle France, jardin Jean Perrin, carré des Fêtes, et autour du Petit Palais, des carré du Battoir, jardin de Kyiv, au peuple ukrainien, jardin Charles Aznavour et jardin de Paris.

L’histoire de ce carré est étroitement liée à

celles des carrés de l’Élysée et des Ambassadeurs qui forment tous les trois la

partie nord des jardins des Champs-Élysées. Il a été initialement créé en 1835 par Jacques Hittorff (1792-1867). L’intervention

en 1859 d’Adolphe Alphand (1817-1891), chef du Service municipal des promenades

et plantations est à l’origine de son aménagement paysager, dit haussmannien,

typique du Second Empire. Les pelouses jouant avec les larges allées courbes, les

vallonnements et les parterres de fleurs, magnifient les constructions

historiques : la fontaine des Quatre Saisons

sculptée par Jean-Auguste Barre (1839), le théâtre Marigny réalisé par

l’architecte Charles Garnier (1883) et le restaurant Laurent (ancien café du

Cirque) construit par Jacques Hittorff (1842). Le Cirque d’Été également appelé

Cirque de l’Impératrice construit par Hittorff en 1841 a occupé la partie

ouest du carré jusqu’en 1900.

Le nom de ce jardin rend hommage au marquis de Marigny, Abel Poisson de Vandières (1727-1781). Surintendant des bâtiments du roi, il a replanté en 1765 les jardins et créé l’avenue de Marigny (vers 1767). Il a également supervisé l’aménagement de la place Louis XV (1763), actuelle place de la Concorde.

Le nom de ce jardin rend hommage au marquis de Marigny, Abel Poisson de Vandières (1727-1781). Surintendant des bâtiments du roi, il a replanté en 1765 les jardins et créé l’avenue de Marigny (vers 1767). Il a également supervisé l’aménagement de la place Louis XV (1763), actuelle place de la Concorde.

Le nom de carré de

l’Élysée apparaît sur les plans de 1830-1850. Il est parfois intégré au carré

voisin des Ambassadeurs. Tous deux ont été créés en 1835 par l’architecte

Jacques Hittorff (1792-1867). Ils sont réaménagés à partir de 1859 par Adolphe

Alphand (1817-1891), chef du Service municipal des promenades et plantations, par

le jardinier-paysagiste, Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873), et l’architecte

Gabriel Davioud (1824-1881). Typiques des jardins dits haussmanniens, mis en

place sous le Second Empire, ils associent des allées courbes, des pelouses

vallonnées et des parterres de fleurs. Situé au cœur du jardin, le

pavillon actuel de l’Élysée construit par Albert Ballu (1849-1939) date de 1899.

À la fontaine de la Grille au coq (1840)

de Jacques Hittorff, s’ajoutent les sculptures représentant Alphonse Daudet (1901)

de René de Saint-Marceaux, et Georges Pompidou (1984) de Louis Derbré, puis le

monument à Jean Moulin (1984) de Georges Jeanclos.

Le carré de l’Élysée est situé sur une partie des anciens jardins de l’hôtel particulier d’Évreux, actuel palais de l’Élysée, siège de la présidence de la République française.

Le carré de l’Élysée est situé sur une partie des anciens jardins de l’hôtel particulier d’Évreux, actuel palais de l’Élysée, siège de la présidence de la République française.

Initialement créé en 1835

par Jacques Hittorff (1792-1867), le carré des Ambassadeurs en forme l’une des

parties nord. Il offre un aménagement paysager typique du Second Empire depuis

l’intervention en 1859 d’Adolphe Alphand (1817-1891), chef du Service municipal

des promenades et plantations. S’inspirant des jardins à l’anglaise, des allées

courbes dessinent des pelouses vallonnées et aux parterres de fleurs répondent

des arbres au port spectaculaire. Ils forment un écrin au pavillon Gabriel,

édifié par Jacques Hittorff (1841), et au théâtre de la Concorde (ex des

Ambassadeurs puis Espace Cardin), de Georges Wybo (1931). La fontaine dite des

Ambassadeurs (1840) – où trône Vénus sculptée par Francisque Duret – rappelle

par son nom que l’hôtel des Ambassadeurs édifié au XVIIIe siècle par

l’architecte Ange-Jacques Gabriel (1698-1782) était situé en bordure de la

place de la Concorde.

En 2023, ce jardin prend le nom de l’actrice et chanteuse Line Renaud. De la chanson au cinéma en passant par la télévision, le théâtre et le music-hall, elle fit rayonner la culture française de par le monde. Citoyenne, elle s’engagea dès la première heure dans la lutte contre le sida et en faveur de la recherche médicale.

En 2023, ce jardin prend le nom de l’actrice et chanteuse Line Renaud. De la chanson au cinéma en passant par la télévision, le théâtre et le music-hall, elle fit rayonner la culture française de par le monde. Citoyenne, elle s’engagea dès la première heure dans la lutte contre le sida et en faveur de la recherche médicale.

Les jardins des Champs-Élysées constituaient depuis la fin du XVIIIe

siècle un grand ensemble arboré et aménagé en carrés reliés par des allées

rectilignes dédiées à la promenade. À partir de 1835, nombre de bâtiments de

loisirs et de restauration ainsi que des fontaines vont embellir ces jardins

sous l’autorité de l’architecte Jacques Hittorff (1792-1867). Dans le carré des

Fêtes, ce dernier réalise la Rotonde des Panoramas (1838), située près du

Cours-la-Reine. Utilisée lors de l’Exposition universelle de 1855, elle est

détruite en 1856. Lors des réaménagements des jardins de 1859 dirigés par

Adolphe Alphand (1817-1891), chef du Service municipal des promenades et

plantations, l’architecte Gabriel Davioud (1824-1881) est chargé de

reconstruire une nouvelle rotonde à l’ouest du carré : le panorama

National. Il permet de pouvoir y admirer des peintures de 360 degrés, très en

vogues à l’époque.

Le bâtiment devient par la suite le Palais des Glaces (1893-fin 1970) dédié aux patineurs, puis le théâtre du Rond-Point en 1981, en référence au Rond-Point actuel des Champs-Élysées dont l’origine remonte à la création de l’avenue par André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV, en 1670.

Le bâtiment devient par la suite le Palais des Glaces (1893-fin 1970) dédié aux patineurs, puis le théâtre du Rond-Point en 1981, en référence au Rond-Point actuel des Champs-Élysées dont l’origine remonte à la création de l’avenue par André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV, en 1670.

L’histoire de l’aménagement de ce jardin est liée à celle du carré voisin

du Théâtre du Rond-Point. Les jardins des Champs-Élysées constituaient, depuis

la fin du XVIIIe siècle, un grand ensemble arboré et aménagé

d’allées rectilignes dédiées à la promenade.

Ils se subdivisent en carrés au XIXe siècle pour former des

écrins spécifiques aux monuments construits pour les expositions universelles,

à des bâtiments de loisirs tels les panoramas, cirques ou restaurants, ou bien

à des sculptures et fontaines. Ce square est aménagé lors de l’édification en

1859 de la rotonde du Panorama par Gabriel Davioud ((1824-1881), aujourd’hui

théâtre du Rond-Point. En 1900, la construction du Grand Palais et le

tracé de la future avenue du Général Eisenhower réduisent son emprise et

modifient sa composition.

Situé non loin de l’ambassade d’Allemagne, le nom de la capitale allemande est attribué à ce square en 1999 pour commémorer les 10 ans de la chute du Mur, et son Mémorial est installé en 2000. Depuis 2024, il rend hommage également à Willy Brandt (1913-1992), maire de Berlin-Ouest (1957-1966) et chancelier de la République fédérale d’Allemagne (1969-1974). Il est lauréat du prix Nobel de la Paix (1971) pour sa politique de détente menée avec l’Allemagne de l’Est et l’Union soviétique.

Situé non loin de l’ambassade d’Allemagne, le nom de la capitale allemande est attribué à ce square en 1999 pour commémorer les 10 ans de la chute du Mur, et son Mémorial est installé en 2000. Depuis 2024, il rend hommage également à Willy Brandt (1913-1992), maire de Berlin-Ouest (1957-1966) et chancelier de la République fédérale d’Allemagne (1969-1974). Il est lauréat du prix Nobel de la Paix (1971) pour sa politique de détente menée avec l’Allemagne de l’Est et l’Union soviétique.

Jules Vacherot (1862-1925), jardinier en chef de l’Exposition universelle

de 1900 a aménagé l’ensemble des jardins situés aux abords des Petit et Grand

Palais. Au sud de ce dernier, à l’ombre des grands arbres, une création

paysagère pittoresque remarquable, la « vallée rocheuse », mène le

promeneur dans des allées courbes et le surprend par des enrochements ou des petits

ponts surplombant une plan d’eau. En 1910, Le rêve du poète, sculpture

en marbre d’Alphonse de Moncel (1866-1930), est installée en hommage à

l’écrivain Alfred de Musset (1810-1857).

Par la suite, la thématique canadienne marque profondément les lieux. La place voisine est nommée du Canada en 1930. En 1934, 400 ans après la découverte du golfe de Saint-Laurent par Jacques Cartier (1491-1557), son buste sculpté par Louis Ernest Drivier est érigé dans le jardin. En 1962, est planté un érable à sucre, symbole du Canada. Ce pays offre en 2004 le buste du fondateur de la ville de Québec, Samuel de Champlain (vers 1567-1635), sculpté par Alfred La liberté (d’après son plâtre de 1930).

Enfin, le jardin est nommé en 2010 « Nouvelle France », nom donné aux territoires d’Amérique du Nord colonisés par les Français entre 1534 et 1763.

Par la suite, la thématique canadienne marque profondément les lieux. La place voisine est nommée du Canada en 1930. En 1934, 400 ans après la découverte du golfe de Saint-Laurent par Jacques Cartier (1491-1557), son buste sculpté par Louis Ernest Drivier est érigé dans le jardin. En 1962, est planté un érable à sucre, symbole du Canada. Ce pays offre en 2004 le buste du fondateur de la ville de Québec, Samuel de Champlain (vers 1567-1635), sculpté par Alfred La liberté (d’après son plâtre de 1930).

Enfin, le jardin est nommé en 2010 « Nouvelle France », nom donné aux territoires d’Amérique du Nord colonisés par les Français entre 1534 et 1763.

Ce jardin magnifie l’entrée nord du Grand

Palais construit pour l’Exposition universelle de 1900. Il est aménagé comme un

jardin à la française. Les topiaires taillées en cône et les plantations

florales composées en bandeaux agrémentent les allées au dessin géométrique,

ici de forme circulaire. En son centre, le miroir d’eau intitulé La Seine et ses affluents de François-Raoul

Larche (1860-1912), est mis en place en 1910. De

style Art Nouveau, il présente neuf affluents de la Seine sous forme

allégorique de femmes et d’enfants.

Le jardin rend hommage depuis 1972 au chimiste, physicien et homme politique Jean Perrin (1870-1942). Prix Nobel de physique en 1926, il est un des artisans de la création du Centre national de recherche scientifique (CNRS) fondé en 1939, et du Palais de la Découverte installé au Grand Palais depuis 1937. Un médaillon le représente dans le jardin, œuvre de la sculptrice Josette Hébert-Coëffin (1908-1973).

Le jardin rend hommage depuis 1972 au chimiste, physicien et homme politique Jean Perrin (1870-1942). Prix Nobel de physique en 1926, il est un des artisans de la création du Centre national de recherche scientifique (CNRS) fondé en 1939, et du Palais de la Découverte installé au Grand Palais depuis 1937. Un médaillon le représente dans le jardin, œuvre de la sculptrice Josette Hébert-Coëffin (1908-1973).

Le « Grand » carré des Fêtes

recouvrait la plus grande partie des jardins situés au sud de l’avenue des

Champs-Élysées. Connu sous les noms de grand carré du Battoir (XVIIIe

siècle) et grand carré des Jeux (début du XIXe siècle), il offrait

au milieu des arbres plantés en quinconce un vaste espace découvert accueillant

des jeux de balles, des cafés mais aussi des fêtes prestigieuses, des bals et

des lancements de feux d’artifice. Il est profondément modifié lors de

l’implantation en son centre du Palais de l’Industrie pour l’Exposition

universelle de 1855. L’entrée de cette grande galerie de 108 m de long

était encadrée par deux parterres « à la française », ornés de

fontaines et de bassins en pierre, qui se retrouvent aujourd’hui séparés

par l’avenue Winston Churchill. Les fontaines des Dauphins en bronze qui

les animent depuis 2013 avaient été réalisées en premier lieu pour la place de

la République en 1883.

Tout au long du XIXe siècle, le carré est subdivisé en plus petites unités : dès 1859, avec les aménagements opérés sous le Second Empire ; puis pour l’Exposition universelle de 1900, lors des constructions des Petit et Grand Palais et du percement de l’avenue Winston Churchill.

Tout au long du XIXe siècle, le carré est subdivisé en plus petites unités : dès 1859, avec les aménagements opérés sous le Second Empire ; puis pour l’Exposition universelle de 1900, lors des constructions des Petit et Grand Palais et du percement de l’avenue Winston Churchill.

Le nom de ce jardin rappelle que le « grand » carré du Battoir recouvrait

la plus grande partie des jardins situés au sud de l’avenue des Champs-Élysées

au XVIIIe siècle. Il offrait au milieu des arbres plantés en

quinconce un vaste espace découvert accueillant des

jeux de balles. Ce terrain dégagé disparaît lors de la construction du Palais

de l’Industrie pour l’Exposition universelle de 1855. L’entrée de cette

grande galerie de 108 m de long était encadrée par deux parterres « à la

française », ornés de fontaines et de bassins en pierre, qui se

retrouvent aujourd’hui séparés par l’avenue Winston Churchill. Les

fontaines des Dauphins en bronze qui les animent depuis 2013 avaient été

réalisées en premier lieu pour la place de la République en 1883. La statue de

George Clemenceau réalisée par François Cogné (1876-1952) est inaugurée en

1932.

Le battoir était une raquette en bois plein et permettait de percuter une balle. Le jeu de Paume, très prisé en France se pratiquait avec la paume de la main ou bien avec ce battoir ou plus tard avec une raquette. Ce jeu est l’ancêtre du tennis actuel.

Le battoir était une raquette en bois plein et permettait de percuter une balle. Le jeu de Paume, très prisé en France se pratiquait avec la paume de la main ou bien avec ce battoir ou plus tard avec une raquette. Ce jeu est l’ancêtre du tennis actuel.

Jules Vacherot (1862-1925), jardinier en chef de l’Exposition universelle

de 1900, a aménagé l’ensemble des jardins situés aux abords des Petit et Grand

Palais. L’entrée du Petit Palais édifié par l’architecte Charles Girault

(1851-1932), aujourd’hui musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, est, dès

l’origine, encadrée par des parterres « à la française ». Ils

permettent une vue dégagée sur sa façade depuis la nouvelle avenue Alexandre

III, renommée en 1966 Winston Churchill. Côté sud, le jardin aménagé dans

un style « paysager » est ombragé par de grands arbres remarquables,

comme les platanes, les cèdres et les séquoias géants. La statue de Winston

Churchill (1874-1965) réalisée par Jean Cardot (1930-2020) a été inaugurée le 11

novembre 1998.

Le nom de Kyiv a été attribué à ce jardin par la Ville de Paris en 2022. Il rend hommage au courage des habitantes et habitants de la capitale ukrainienne, et à l’ensemble de la résistance opposée par le peuple ukrainien à l’invasion russe.

Le nom de Kyiv a été attribué à ce jardin par la Ville de Paris en 2022. Il rend hommage au courage des habitantes et habitants de la capitale ukrainienne, et à l’ensemble de la résistance opposée par le peuple ukrainien à l’invasion russe.

L’aménagement des

jardins conçu par Jacques Hittorff (1792-1867), en 1835 comprenait dans sa

partie sud le grand carré des Fêtes et le carré Ledoyen. Ce dernier reprend le

nom du restaurant loué par le citoyen Doyen, dès l’an VIII (1800). Le pavillon

Ledoyen actuel (1842) construit par Jacques Hittorff dans un style

néoclassique, et la fontaine de Diane (1840) de Louis Desprez (1799-1870) sont

intégrés au projet de réaménagement paysager réalisé en 1859 par Adolphe

Alphand (1817-1891), chef du Service municipal des promenades et

plantations. Il est typique des jardins dits haussmanniens, mis en place sous le Second

Empire, qui associent des allées courbes, des pelouses légèrement vallonnées et

des parterres de fleurs. La sculpture Salon

d’Alson Saar y est installée à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques

de 2024. Héritage des Jeux, la sculpture olympique installée - Ville de Paris

Depuis 2024, ce jardin rend hommage à Charles Aznavour (1924-2018), chanteur, comédien et citoyen engagé. Auteur, compositeur et interprète de grands succès comme La Bohême ou Emmenez-moi, il a aussi écrit pour des artistes majeurs comme Édith Piaf. Véritable ambassadeur de la chanson française, il a engagé sa notoriété dans des missions humanitaires notamment pour la cause arménienne, pays que sa famille a fui à cause du génocide.

Le jardin est doté d'un kiosque à musique. La mode est apparue en France au 18ème siècle. Le mot vient d’un mot arabo-persan, « kiouch », il désignait un pavillon de style oriental purement décoratif, qui n’avait alors aucun lien avec la musique. C’est le café Turc, ouvert en 1781 boulevard du Temple, qui aurait eu le premier l’idée d’utiliser ces constructions pour qu’un orchestre puisse y jouer à l’abri du soleil et de la pluie.

L’entrée était alors payante. Au début du second Empire, quelques villes de garnison élevèrent sur une place publique un kiosque pour que les régiments puissent offrir des concerts gratuits à la population. Devant leur succès, toutes les villes, hormis la capitale, voulurent bientôt avoir leur kiosque à musique. Paris n’accueillit son premier kiosque qu’en 1888, peut-être par crainte du désordre. Le jardin du Luxembourg fut un précurseur, puis quelques kiosques apparurent timidement dans d’autres squares de quartier, sous la pression populaire : en 1896, square de Vaugirard (aujourd’hui Adolphe Chérioux) ; en 1898, square des Batignolles et place des Fêtes ; en 1900, place des Vosges, squares du Commerce, Violet, d’Anvers, boulevard Jules Ferry…Un déclin se fit sentir après la dernière guerre, avec la diffusion de la musique enregistrée et l’apparition de nouvelles formes de loisirs. Mais aujourd’hui, les kiosques retrouvent un nouveau souffle grâce aux concerts qui y sont organisés chaque année, par la Mairie de Paris, aux beaux jours.

Depuis 2024, ce jardin rend hommage à Charles Aznavour (1924-2018), chanteur, comédien et citoyen engagé. Auteur, compositeur et interprète de grands succès comme La Bohême ou Emmenez-moi, il a aussi écrit pour des artistes majeurs comme Édith Piaf. Véritable ambassadeur de la chanson française, il a engagé sa notoriété dans des missions humanitaires notamment pour la cause arménienne, pays que sa famille a fui à cause du génocide.

Le jardin est doté d'un kiosque à musique. La mode est apparue en France au 18ème siècle. Le mot vient d’un mot arabo-persan, « kiouch », il désignait un pavillon de style oriental purement décoratif, qui n’avait alors aucun lien avec la musique. C’est le café Turc, ouvert en 1781 boulevard du Temple, qui aurait eu le premier l’idée d’utiliser ces constructions pour qu’un orchestre puisse y jouer à l’abri du soleil et de la pluie.

L’entrée était alors payante. Au début du second Empire, quelques villes de garnison élevèrent sur une place publique un kiosque pour que les régiments puissent offrir des concerts gratuits à la population. Devant leur succès, toutes les villes, hormis la capitale, voulurent bientôt avoir leur kiosque à musique. Paris n’accueillit son premier kiosque qu’en 1888, peut-être par crainte du désordre. Le jardin du Luxembourg fut un précurseur, puis quelques kiosques apparurent timidement dans d’autres squares de quartier, sous la pression populaire : en 1896, square de Vaugirard (aujourd’hui Adolphe Chérioux) ; en 1898, square des Batignolles et place des Fêtes ; en 1900, place des Vosges, squares du Commerce, Violet, d’Anvers, boulevard Jules Ferry…Un déclin se fit sentir après la dernière guerre, avec la diffusion de la musique enregistrée et l’apparition de nouvelles formes de loisirs. Mais aujourd’hui, les kiosques retrouvent un nouveau souffle grâce aux concerts qui y sont organisés chaque année, par la Mairie de Paris, aux beaux jours.

Les jardins des

Champs-Élysées constituaient depuis la fin du XVIIIe siècle un grand

ensemble arboré et aménagé en carrés reliés par des allées dédiées à la

promenade. Ils s’offraient aussi à de multiples loisirs : terrains

de jeux de balles, fêtes officielles prestigieuses ou populaires, bals et feux

d’artifice. À partir de 1835, cafés et restaurants, panoramas et

théâtres, cirques et palais des glaces s’implantent sur l’ensemble des jardins.

Certains ont disparu – tels le Cirque d’Été (1841-1900) et le pavillon de

l’Horloge (1841-1914) –, ou changé d’affectation – la rotonde du Panorama

(1859) devenue le théâtre du Rond-Point (1981). D’autres ont perduré jusqu’à

nos jours : les restaurants Ledoyen (1842) et Laurent (1842), et le

Théâtre Marigny (1883). S’y ajoutaient toutes les activités éphémères proposées

aux promeneurs : jeux de bague, de boules, de bascules, balançoires,

marionnettes, voitures à chèvres, petits cafés et échoppes à bières et vins… Le

jardin est réaménagé en 2019 pour accueillir le Bouquet of Tulips de

Jeff Koons.

Le Jardin de Paris est le nom du café-concert qui a occupé différents emplacements dans les jardins des Champs-Élysées. Il proposait bals et spectacles très prisés de la fin du XIXe jusqu’au début du XXe siècle.

Le Jardin de Paris est le nom du café-concert qui a occupé différents emplacements dans les jardins des Champs-Élysées. Il proposait bals et spectacles très prisés de la fin du XIXe jusqu’au début du XXe siècle.