Quand l’archéologie démonte les idées reçues sur les Gaulois

Focus

Mise à jour le 05/06/2024

Sommaire

D’Astérix aux images d’Épinal imprimées dans les anciens manuels scolaires, les Gaulois font depuis longtemps l’objet de caricatures. Mais s’ils sont toujours perçus comme rustres, primitifs, voire barbares, des découvertes archéologiques, notamment à Paris, contribuent à déconstruire ce mythe…

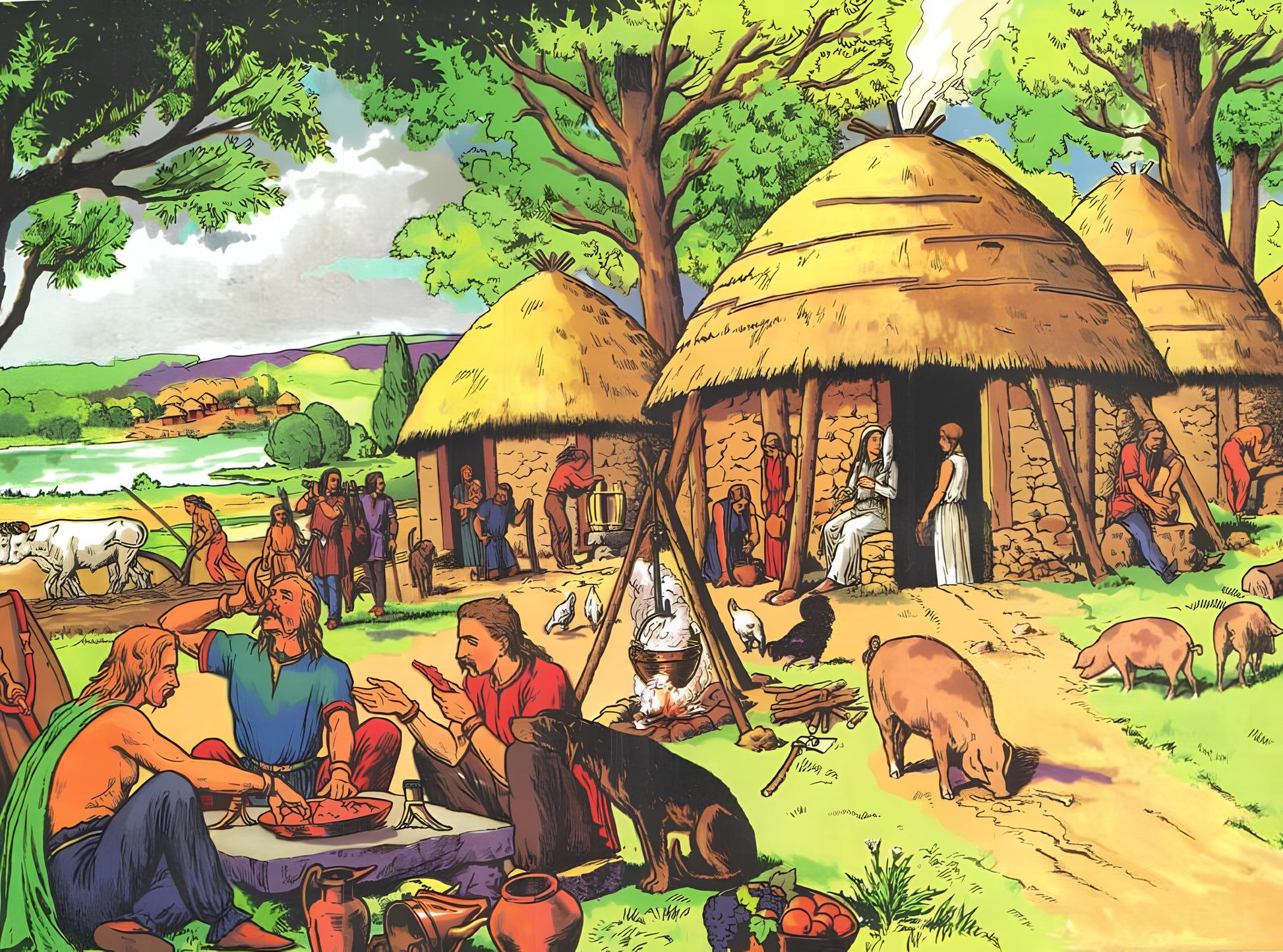

Idée reçue no 1 : les Gaulois vivaient dans des huttes au milieu des bois

Les demeures

gauloises étaient bien plus grandes et sophistiquées que les huttes circulaires

présentées dans les livres d’école. De forme quadrangulaire (reposant sur une

base à quatre angles), elles étaient constituées de murs élaborés à

partir de pans de bois, entrelacés de branches d’osier et recouverts de torchis

(béton naturel composé d’un mélange de terre et de paille). Les habitations

étaient également dotées de portes et de fenêtres, comme en témoignent les

éléments métalliques (gonds, charnières, serrures) parfois mis au jour lors des

fouilles.

De véritables villes, appelées oppida, jalonnent la Gaule. Ces agglomérations jouent le rôle de centres économiques et politiques. Si la topographie de leur implantation varie (au sommet d’un promontoire, au carrefour de deux cours d’eau, etc.), les oppida sont habituellement dotés d’une enceinte défensive. Ces cités possédaient des quartiers spécialisés (habitat, artisanat) organisés selon un réseau de voies principales et secondaires, ainsi qu’une zone publique au cœur de laquelle un édifice communautaire (halle, temple) pouvait s’élever.

Idée reçue no 2 : les Gaulois étaient réputés pour leur pilosité

Si l’on en croit l’auteur grec Diodore de Sicile, les aristocrates gaulois avaient coutume d’arborer « des moustaches longues et pendantes au point qu’elles leur couvrent la bouche ». Il semble en effet qu’une partie de l’élite gauloise ait porté la moustache, comme en témoigne la statue du Gaulois mourant réalisée vers 230 avant notre ère.

Néanmoins, tous les Gaulois n’étaient pas « chevelus » : sur le site d’Entremont (Bouches-du-Rhône), des statuaires de guerriers ont en effet montré que les tribus du sud de la Gaule étaient glabres et arboraient des cheveux courts à la manière des Phocéens, ce peuple grec fondateur de l’actuelle ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) vers 600 avant notre ère.

Ce point capillaire est l’occasion de rappeler que les Gaulois ne formaient pas un peuple uni et homogène. Derrière ce nom se cache une myriade de tribus, qui s’affrontent régulièrement pour le contrôle de leurs territoires.

Idée reçue no 3 : les Gaulois étaient de redoutables chasseurs qui raffolaient de sangliers

Les Gaulois n’étaient pas plus amateurs de sangliers qu’ils n’étaient de grands chasseurs ! Les déchets culinaires (restes de faune) mis au jour sur les sites d’occupation de l’âge du fer ont en effet révélé que l’alimentation carnée se composait essentiellement d’animaux domestiques (porcs, ovins, bovins). La chasse était alors un passe-temps réservé aux élites, qui préféraient déguster de la viande de lièvre ou de cervidés.

Les fouilles archéologiques ont également montré l’exploitation de vastes surfaces agricoles issues d’un intense déboisement. Ainsi, à cette époque, le couvert forestier était probablement autant étendu, sinon moins, qu’il ne l’est aujourd’hui.

Idée reçue no 4 : les Gaulois se livraient à des rituels « barbares »

Plusieurs écrits antiques font référence à des exécutions rituelles accomplies par les Gaulois en gage d’offrandes pour leurs divinités. On peut toutefois s’interroger sur la fiabilité de ces sources issues de la littérature latine. Le but de ces auteurs n’était-il pas de légitimer la conquête romaine en présentant les populations indigènes comme des barbares sanguinaires ?

Peuple de tradition orale, les Gaulois n’ont pas laissé de témoignage écrit permettant de comprendre leurs coutumes. Au fil des fouilles, les archéologues ont ainsi mis en évidence des pratiques funéraires parfois difficiles à interpréter. Le site d’Acy-Romance (Ardennes) a notamment révélé 19 squelettes de jeunes hommes, inhumés dans des fosses circulaires. À Paris, le jardin du Luxembourg (6e) a lui aussi livré des puits funéraires d’époque gauloise. Pour ces cas précis, l’hypothèse d’un mode d’inhumation ritualisé est néanmoins privilégiée par rapport à celle du sacrifice humain.

Idée reçue no 5 : la Lutèce gauloise se trouvait sur l’île de la Cité

La mention de l’oppidum de Lutèce dans les Commentaires sur la guerre des Gaules, rédigé par Jules César, continue d’alimenter les hypothèses sur sa localisation. Dans ce célèbre texte, le proconsul fait le récit de sa victoire sur les Parisii et l’incendie de l’oppidum de Lutèce provoqué par le chef de la coalition gauloise, Camulogène, en 52 av. J.-C. La description des lieux est naturellement subjective et les mentions topographiques très vagues : Lutèce est une agglomération implantée sur une île de la Seine, desservie par des ponts et défendue par un marais.

Ces quelques éléments ont naturellement conduit les historiens à considérer que l’oppidum se trouvait sur l’île de la Cité. Jusqu’à présent, les opérations archéologiques réalisées sur la Cité n’ont cependant pas révélé de vestiges permettant d’attester la présence d’une ville gauloise dans ce secteur de Paris. Cette absence peut être expliquée par les contraintes de terrain qui limitent l’accès au niveau d’occupation préromaine.

Enfouies environ 5 mètres sous nos pieds, ces « archives du sol » sont d’autant plus difficiles à atteindre que le périmètre des diagnostics ou fouilles réalisés intramuros est souvent trop réduit pour espérer les exhumer. La question des origines gauloises de Paris reste donc en suspens, en attendant de nouvelles découvertes…

En 1986, une fouille menée rue de Lutèce (Paris Centre) a révélé une quarantaine de structures en creux (trous de poteaux et de piquets, fosses) datant du milieu du IIe siècle avant notre ère.

Credit

DHAAP/ Ville de Paris

Tout ce qui concerne le patrimoine parisien vous fascine ?

Default Confirmation Text

Settings Text Html

Settings Text Html

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).

Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.