7 faits étonnants sur l’histoire de la vaccination

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 04/12/2020

Sommaire

Saviez-vous que Louis Pasteur n’était pas vraiment le père de la vaccination, qu’une lady britannique avait dès les années 1700 constaté de manière empirique les bienfaits de la « variolisation », que la persévérance d’une mère et le désarroi de deux pédiatres ont permis de faire avancer la science, ou encore que des street-artistes d’aujourd’hui s’engagent pour soutenir la recherche sur les coronavirus ?

Contrairement à une idée reçue, Pasteur n’est pas (tout à fait) le père de la vaccination…

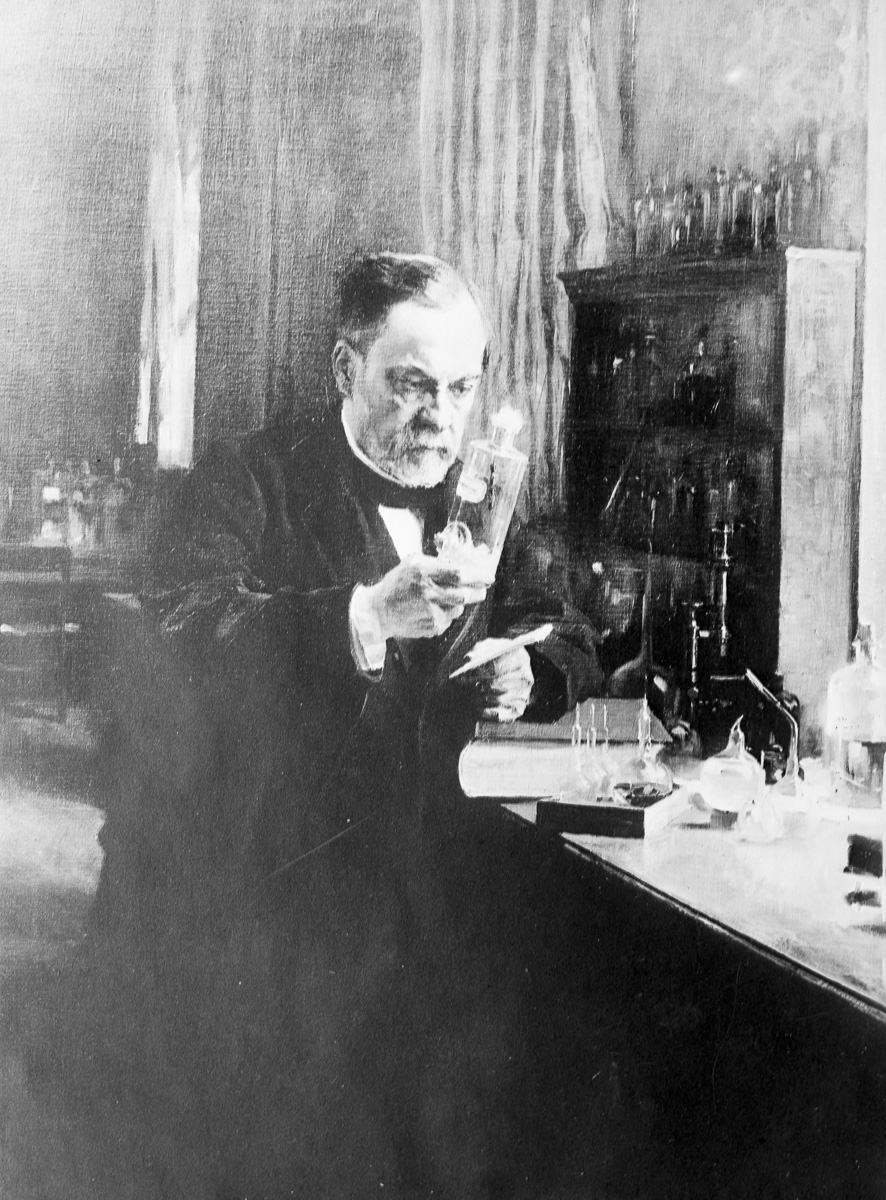

Certes, Louis Pasteur (1822-1895) reste dans l’imaginaire collectif comme le père de la vaccination. Il faut pourtant remonter au siècle précédent, et plus précisément en 1796, pour trouver trace du tout premier vaccin de l’histoire. Et c’est au médecin anglais Edward Jenner (photo principale de l'article) que l’on doit cette découverte révolutionnaire. Tout part d’une surprenante constatation : le scientifique remarque que les fermières d’un village ne contractent pas la variole, pourtant très répandue à l’époque.

En revanche, toutes sont atteintes de la « vaccine », maladie transmise par les vaches proche du virus de la variole, mais bénigne pour l’homme. Jenner prélève alors un échantillon de la vaccine sur l’une des fermières qu’il inocule à un jeune garçon du village voisin, avant de l’infecter avec des pustules varioliques. Une « variolisation » qui fait ses preuves : le garçon est immunisé.

Deux ans plus tard, ce procédé devait très largement se généraliser, mais il faudra attendre 1980 pour voir la variole s’éteindre définitivement.

… mais le fondateur de l’Institut Pasteur est bien à l’origine du mot « vaccination »

Moins d'un siècle plus tard, Louis Pasteur va poursuivre les travaux initiés par Edward Jenner, dont le succès a fait date dans la communauté scientifique internationale. C’est en 1879, à la faveur d’une expérimentation sur des poules infectées par le choléra, que le chercheur découvre qu’en atténuant la virulence du virus injecté (par contact prolongé avec l’oxygène), non seulement il n’est plus dangereux, mais surtout il immunise le sujet receveur.

Fort de cette découverte, Louis Pasteur devient le spécialiste de ce qu’il convient désormais d’appeler « la vaccination », dénomination choisie en hommage aux travaux de Jenner. En 1885, la découverte du vaccin contre la rage fera passer le scientifique à la postérité.

L’Académie des Sciences propose alors de fonder l’Institut Pasteur consacré à la rage, qui naît en 1888. Aujourd’hui encore, l’Institut est mondialement réputé.

Louis Pasteur (1822-1895), chimiste et biologiste français, dans son laboratoire.

Credit

© Roger-Viollet

Lady Montagu, la « Madame de Sévigné » britannique, l'improbable pionnière… « visionnaire » ou « criminelle » ?

Si Edward Jenner a initié les premiers travaux sur les vaccins à la fin du XVIIIe siècle en Occident, ailleurs dans le monde, l’idée d’exposer un organisme à une version atténuée d’un virus pour lui apprendre à y résister avait déjà fait son chemin.

Au début du XVIIIe siècle, Lady Mary Wortley Montagu vit à Constantinople (actuelle Istanbul) avec son ambassadeur de mari. Femme de lettres très indépendante, turcophone, elle raconte dans ses Lettres turques le quotidien de l’Empire Ottoman, et notamment comment les mères turques protègent leurs enfants du fléau de l’époque, la variole.

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont « variolisés », exposés directement au virus. Après avoir contracté une forme bégnine de la maladie, ils se retrouvent immunisés à l’âge adulte. L'écrivaine écrit alors en 1717 cette phrase qui peut surprendre à une époque où la maladie décime les populations : "La variole, ce n'est rien."

Ce savoir empirique, exporté par l’aristocrate britannique à son retour à Londres (et même exercé sur ses propres enfants), fera polémique, certains voyant en Lady Montagu une criminelle, d’autre une visionnaire.

En 2017, la journaliste Lise Barnéoud écrit dans son livre Immunisés ? Un nouveau regard sur les vaccins (Ed. Premier Parallèle, 2017) qu’on peut même remonter à 1695 pour trouver les premières traces de cette variolisation : en Chine, les enfants bien portants étaient déjà vêtus d’habits portés par des malades de la variole.

En 1885, la persévérance d’une mère a permis la découverte du vaccin contre la rage

En 1885, Louis Pasteur travaille sur un vaccin contre la rage, zoonose mortelle dans 100 % des cas dès que les premiers symptômes apparaissent. Le 4 juillet, en Alsace, la mésaventure du petit Joseph, 9 ans, va changer le cours de l’histoire de la vaccination. Alors qu’il se rend à l’école dans le village voisin, le jeune garçon est attaqué par un chien enragé qui le mord à 14 reprises. Aucun remède antirabique n’étant disponible à l’époque, il semble condamné.

Mais sa mère, qui a entendu parler des recherches de Louis Pasteur, ne désespère pas et se rend dans la capitale à la recherche du (déjà) célèbre scientifique. À force de persévérance, elle finit par le localiser à l’École normale supérieure, où Pasteur a installé son laboratoire. Sauvé d’une mort certaine, Joseph Meister déclarera en 1939 : « Monsieur Pasteur était très ému, il n’avait jamais fait d’expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j’étais condamné, je n’avais rien à craindre et que l’on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. »

S’en suivra la création de l’Institut Pasteur quelques années plus tard, dont Joseph deviendra le « Gardien » symbolique en 1918.

Vaccin curatif ou préventif ?

Si un vaccin est généralement préventif et non curatif, la lenteur de dissémination dans l'organisme du virus de la rage lui a dans ce cas permis d’être efficace après infection.

Institut Pasteur. Salle de vaccination contre la rage. Paris, vers 1900-1910.

Credit

© Neurdein/Roger-Viollet

En 1902, un vaccin est rendu obligatoire en France pour la première fois

La variole, encore et toujours. Celle qu’on appelle aussi la petite vérole aura été, avec la peste et le choléra, l’une des maladies les plus meurtrières de l’histoire. Elle fera des ravages dans la capitale, notamment entre 1869 et 1870, tuant en quelques mois plus de 4200 Parisiens.

En 1902, grâce aux travaux de l’Institut Pasteur créé quatre ans plus tôt, le gouvernement français rend le vaccin contre la variole obligatoire. Une première… en France en tout cas : les Britanniques, forts des travaux du docteur Edward Jenner sur le virus de la vaccine en 1796 (lire le premier point), l’avaient déjà rendu obligatoire en 1853.

Malgré ces avancées, il faudra attendre 1980 pour que l’OMS déclare officiellement le virus de la variole éradiqué de la surface du globe, faisant au passage, selon les estimations, quelque 300 millions de victimes au XXe siècle.

Les sénateurs et leurs femmes se faisant vacciner contre la variole. Palais du Luxembourg. Paris (6e), 1907.

Credit

© Albert Harlingue/Roger-Viollet

En 1921, la première vaccination au BCG sauve un nouveau-né à l’hôpital de la Charité à Paris… et beaucoup d’autres

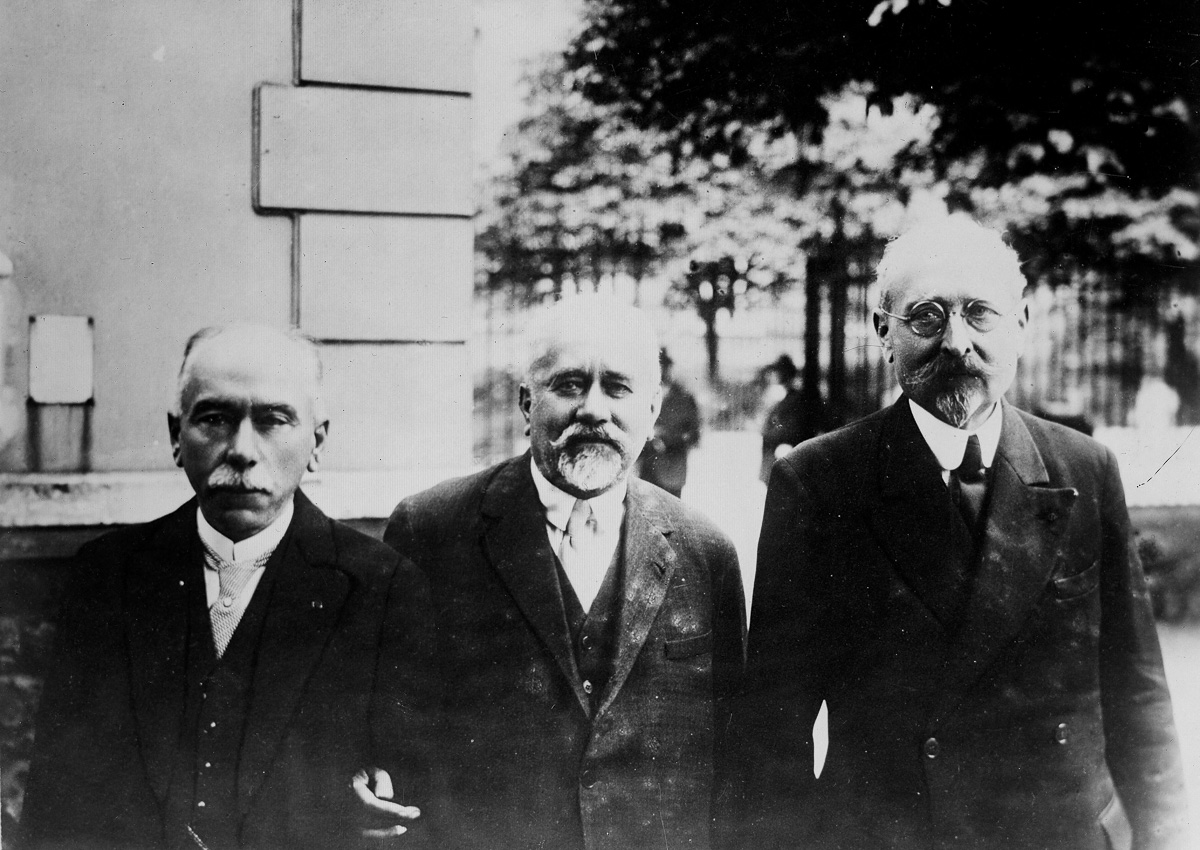

Développé à partir du début des années 1900, le vaccin Bilié de Calmette et Guérin, plus connu sous le nom de BCG, est un vaccin contre la tuberculose. À l’origine, il aurait été plutôt destiné aux bovins, particulièrement exposés à cette maladie très contagieuse.

Le 18 juillet 1921, deux pédiatres, au pied du mur, inoculent pour la toute première fois le vaccin à un nouveau-né à l’hôpital de la Charité (aujourd’hui remplacé par la faculté de médecine, rue des Saints-Pères, 6e). Vaccin de la dernière chance pour le nourrisson : sa mère, tuberculeuse, est morte en couche, et sa grand-mère a aussi contracté la maladie.

À la suite de ce succès, 121 nourrissons sont vaccinés au cours des 10 premiers jours de leur vie. En tout, entre 1922 et 1926, 317 nouveau-nés vont être vaccinés à la Charité ; un seul succombera à la tuberculose.

Les docteurs Albert Calmette (1863-1933) au centre, bactériologiste français, et Camille Guérin (1872-1961) à droite, vétérinaire français, inventeurs du vaccin préventif contre la tuberculose (B.C.G.).

Credit

© Roger-Viollet

En novembre 2020, 400 street-artistes reversent leurs droits d'auteur à l’Institut Pasteur

Aujourd’hui, avec 10 prix Nobel au compteur, l’Institut Pasteur fait figure de référence dans le monde. Présent dans 25 pays sur tous les continents, le Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP) réunit 32 établissements implantés surtout dans des zones géographiques sujettes à des épidémies récurrentes. Recherche biomédicale, activités de santé publique, formation, innovation et transfert technologiques guident ses actions auprès des populations touchées.

Très actif en ces temps d’épidémie de Covid-19, l’Institut Pasteur a pu compter sur un soutien inattendu à l’automne 2020. Le jeudi 12 novembre, la maison d’édition Omniscience a publié Les Murs du Confinement, un livre qui réunit 600 œuvres de 400 street-artistes venant de 50 pays différents. Tous ont accepté de reverser l’intégralité de leurs droits d’auteurs à l’Institut Pasteur pour la recherche sur les coronavirus.

Preuve s’il en est que le combat contre l’épidémie se mène avant tout collectivement.

Lire l'interview de Kristell Guével-Delarue, auteur de "L'hésitation vaccinale", médecin-généraliste en PMI à la Ville de Paris et diplômée du DIU de Vaccinologie de Paris Sobonne/Lyon,

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).