Ces lieux disparus qui font aussi l'histoire de Paris

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 08/04/2021

Sommaire

Si certains monuments et lieux de la capitale nous permettent d’en savoir un peu plus sur le passé de la ville, d’autres ont disparu du paysage parisien, détruits, remplacés ou victimes des progrès et de l’évolution des normes… Du Grand Châtelet à la gare de la Bastille, de Luna Park (!) à la tour de Nesle et le scandale qui l'a agitée, retour sur l'histoire de ces lieux étonnants inscrits dans la mémoire collective.

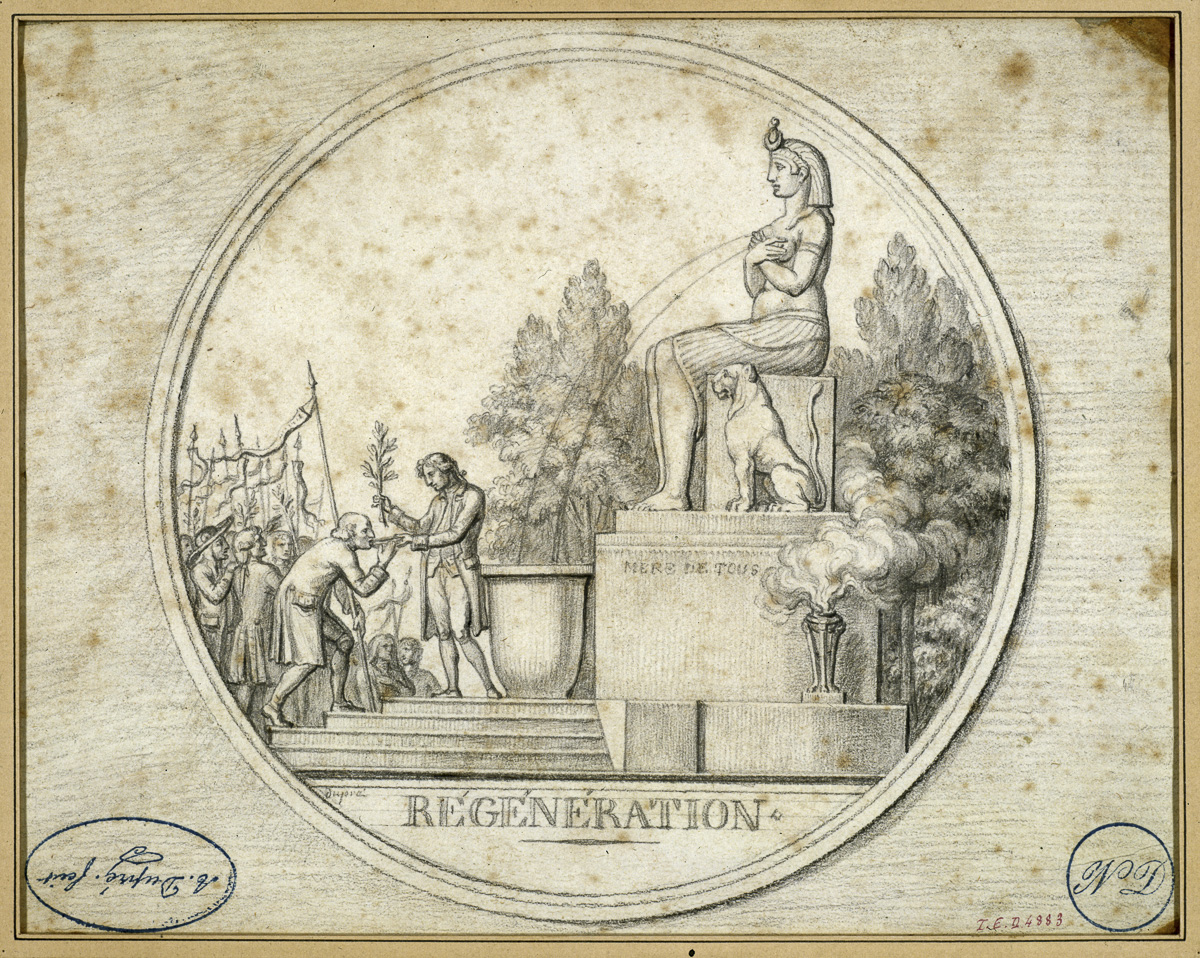

La fontaine de la Régénération

Si aujourd’hui, et depuis 1840, trône place de la Bastille la colonne de Juillet, il fut un temps où une femme égyptienne se dressait sur cette même place. Petit retour en arrière, à l’époque de la Révolution française !

Après la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, la forteresse devenue prison est entièrement détruite. Pendant trois ans, ce lieu reste à l’état de terrain vague et il faut attendre 1792 pour qu’une place soit construite sur les gravas : la place de la Bastille.

En 1793, une fontaine est érigée sur la place. Au sommet d’un promontoire formé de plusieurs marches, une femme égyptienne est assise, entourée de deux lions. Uniquement vêtue d’un pagne et les bras croisés, elle cache pudiquement sa poitrine de laquelle jaillit de l’eau, caractéristique des fontaines ubérales. Cela n’a rien d’anodin puisque la femme représentée n’est autre que la déesse Isis, vénérée comme une divinité originelle et maternelle.

Érigée à l’emplacement de la place de la Bastille à l’occasion du premier anniversaire de la journée du 10 août 1792, date de la prise des Tuileries, la fontaine est l’élément central d’une grande fête révolutionnaire, dite de l’Unité et de l’Indivisibilité. Le 10 août 1793, 86 personnes âgées s’avancent vers la fontaine pour en boire l’eau. Par ce procédé et à travers ces quelques hommes, c’est toute la nation qui se régénère !

Édifiée en plâtre, la fontaine se détériore rapidement et est finalement détruite quelques années plus tard.

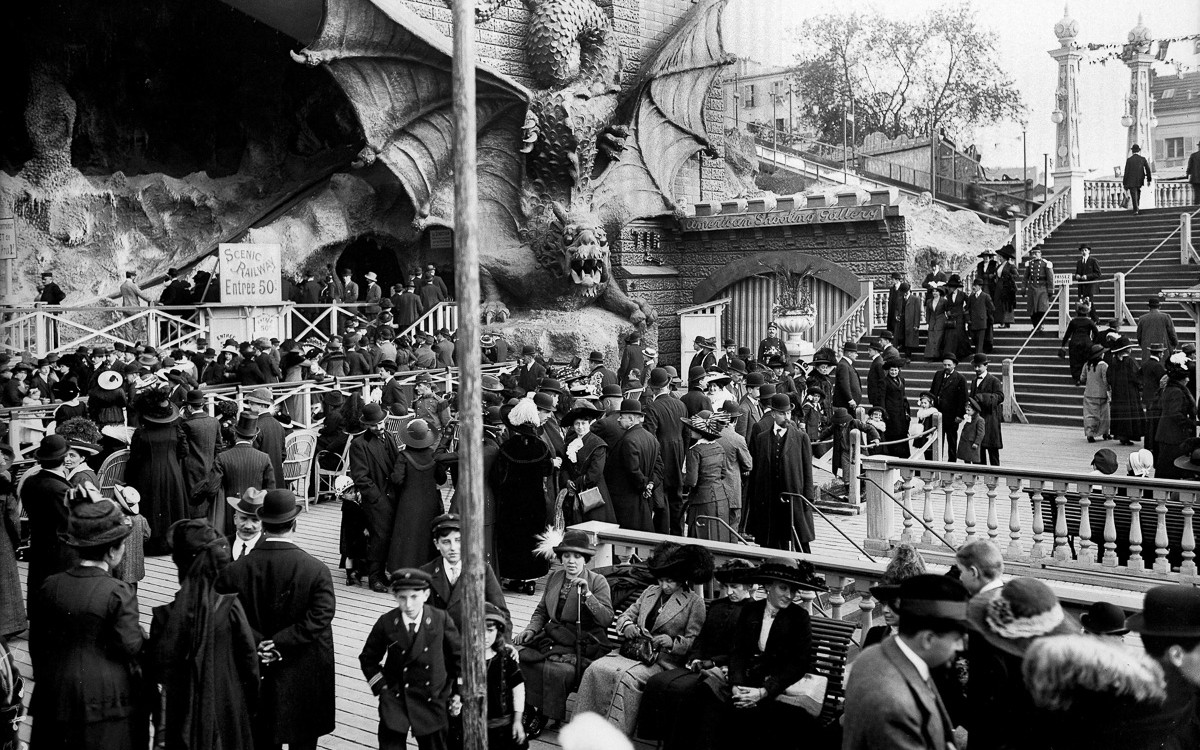

Luna Park, « la ville enchantée »

Le 29 mai 1909, le premier parc d’attractions parisien ouvre ses portes. Le Luna Park, situé à l’emplacement actuel du palais des congrès (17e), au niveau de la porte Maillot, fait la une de la presse parisienne le jour de son inauguration. On va même jusqu’à parler de « huitième merveille du monde ». Et pour cause, les progrès en matière de constructions métalliques et d’installations électriques permettent de proposer au public de nombreuses attractions à grand spectacle. Du jamais vu pour la population parisienne de l’époque !

Pour 1 franc seulement, sauf le vendredi où le tarif augmente, et entre 13 h et minuit, les visiteurs ont accès à toute une panoplie d’activités, pour petits et grands. Parmi les attractions les plus célèbres, on trouve la Water Chute, les Roues diaboliques, le Chatouilleur, la Roulette humaine… et l’attraction phare : le Scenic Railway, d’énormes montagnes russes !

Et Luna Park n'est pas seulement un parc à thème : la « ville enchantée » accueille aussi de grands évènements comme des combats de boxe.

Malheureusement pour les amateurs de sensations fortes, le Luna Park finit par fermer ses portes et est entièrement détruit en 1948, après avoir accueilli de nombreux visiteurs. Longtemps laissé à l’abandon et transformé en terrain vague, le lieu accueille à nouveau du public après la construction et l’ouverture du palais des congrès, en 1974.

La gare de la Bastille

Le 22 septembre 1859, Napoléon III inaugure la gare de la Bastille dans le 12e arrondissement de Paris. Construite par la Compagnie de l’Est, elle doit permettre de désengorger la gare de Strasbourg, actuelle gare de l'Est. La gare de la Bastille, en service de 1859 à 1969, est le point de départ de la ligne reliant Paris à Marles-en-Brie en Seine-et-Marne. Plus communément appelée « ligne de Vincennes », elle permet de transporter les travailleurs parisiens vivant en dehors de la capitale, pratique ! Mais alors, pourquoi cette gare n’existe plus ?

Depuis sa construction, la gare n’a pas été modernisée. Au départ de Paris-Bastille, on trouve uniquement des locomotives à vapeur, et il faut attendre 1936 pour que l’éclairage électrique soit installé au sein de la gare. En 1930, on réalise la vétusté de l’équipement ferroviaire et on commence à penser électrification. Le projet est finalement abandonné car jugé beaucoup trop onéreux. Au final, le service est suspendu au départ de Paris en décembre 1969, et une partie du tracé de la ligne est intégrée au même moment à la toute nouvelle ligne A du RER, après une modernisation de l’infrastructure.

Une fois le service arrêté, la gare se transforme en lieu d’exposition artistique. Chaque année, et jusqu’à sa destruction, elle accueille le salon des antiquaires et la foire d’art contemporain. Du 30 octobre au 7 novembre 1976, la SNCF organise au sein de la gare réhabilitée une exposition dédiée au modélisme ferroviaire, fréquentée par plus de 75 000 visiteurs.

En 1984, la gare de la Bastille est finalement détruite, lors de la construction de l’Opéra Bastilleà son emplacement.

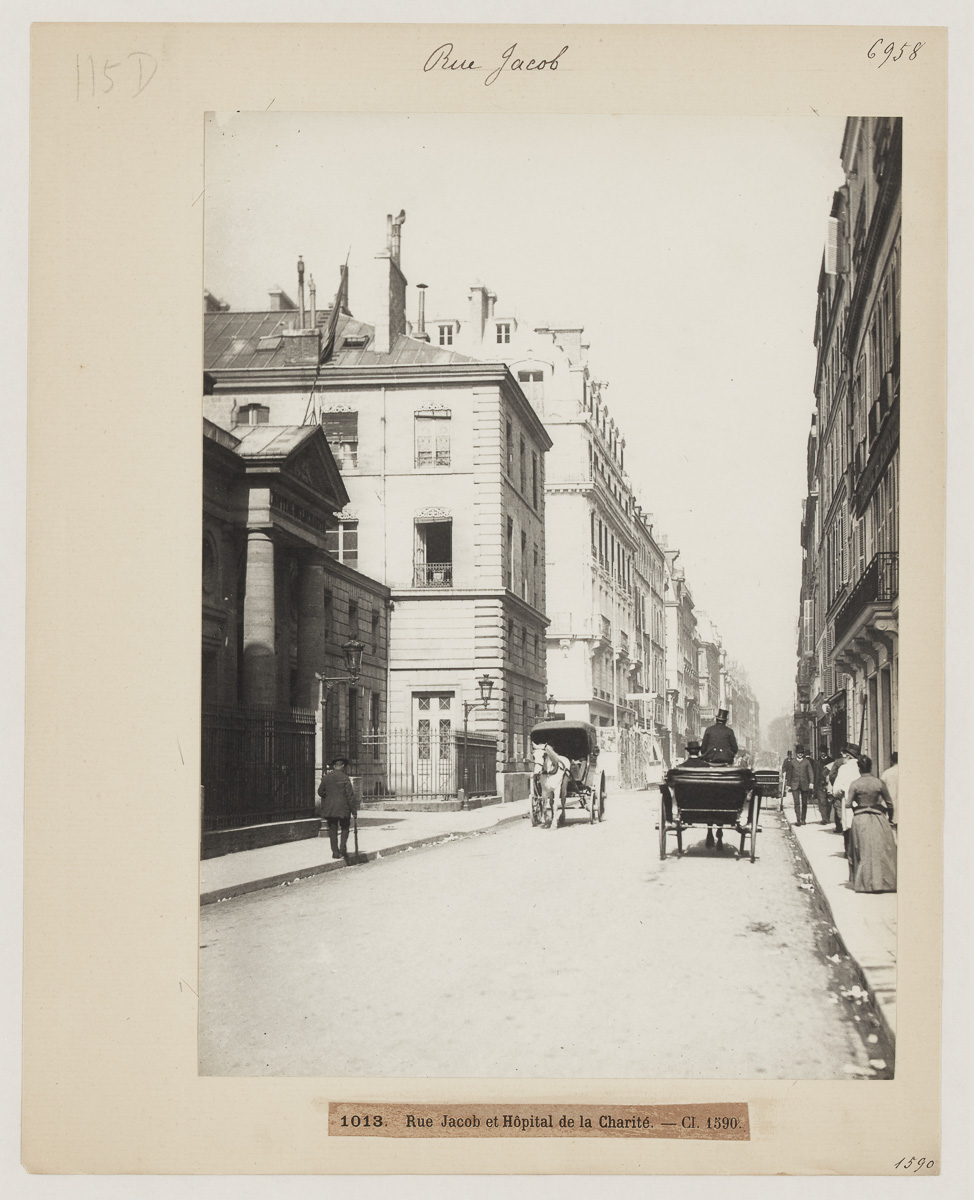

L'hôpital de la Charité

En 1601, Marie de Médicis, alors reine de France et de Navarre, fait venir à Paris cinq frères de la congrégation de Saint-Jean-de-Dieu pour soigner les indigents de la capitale. Pour ce faire, ils s’installent dans un premier temps près du quai Malaquais dans le 6e arrondissement de Paris. En 1607, sur ordre de Marguerite de France, l’hôpital déménage et s’établit à l’emplacement de l’ancien hôtel de Sansac, rue des Saints-Pères (6e).

Les religieux, propriétaires exclusifs des lieux jusqu’en 1789, assurent le service de l’hôpital. À la fois infirmiers et chirurgiens, ils soignent eux-mêmes les malades. Au départ, l’hôpital de la Charité est exclusivement réservé à une population masculine ne souffrant pas d’affections incurables ou vénériennes. Il faut attendre 1791 pour que des soins soient également prodigués aux femmes au sein du service.

Au moment de la Révolution, l’hôpital est confisqué aux religieux mais continue de fonctionner sous le nom d’hospice de l’Unité. Même si la direction ne leur revient plus, les frères Saint-Jean-de-Dieu continuent de prendre en charge les soins, jusqu’à leur départ en 1801.

Du temps de son fonctionnement, l’hôpital de la Charité se présente comme un modèle en matière d’hygiène, de confort et de soins thérapeutiques. Chose rare à l’époque, chaque malade dispose d’un lit personnel. Il s’illustre enfin en fondant dans ses locaux la première clinique médicale de France.

Après plusieurs années de loyaux services envers les indigents, l’hôpital est finalement fermé puis détruit en 1935 pour faire place à la nouvelle école pratique de médecine de la Faculté de Paris.

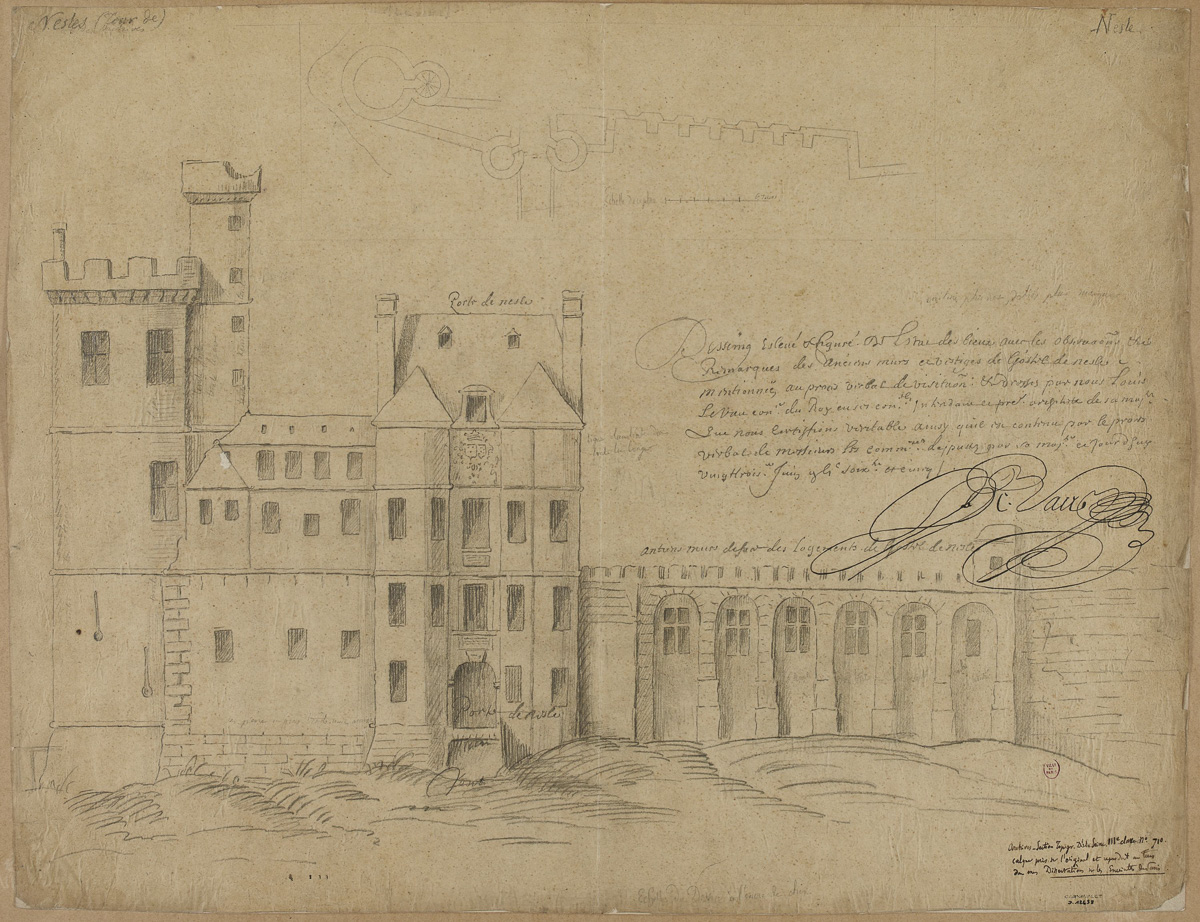

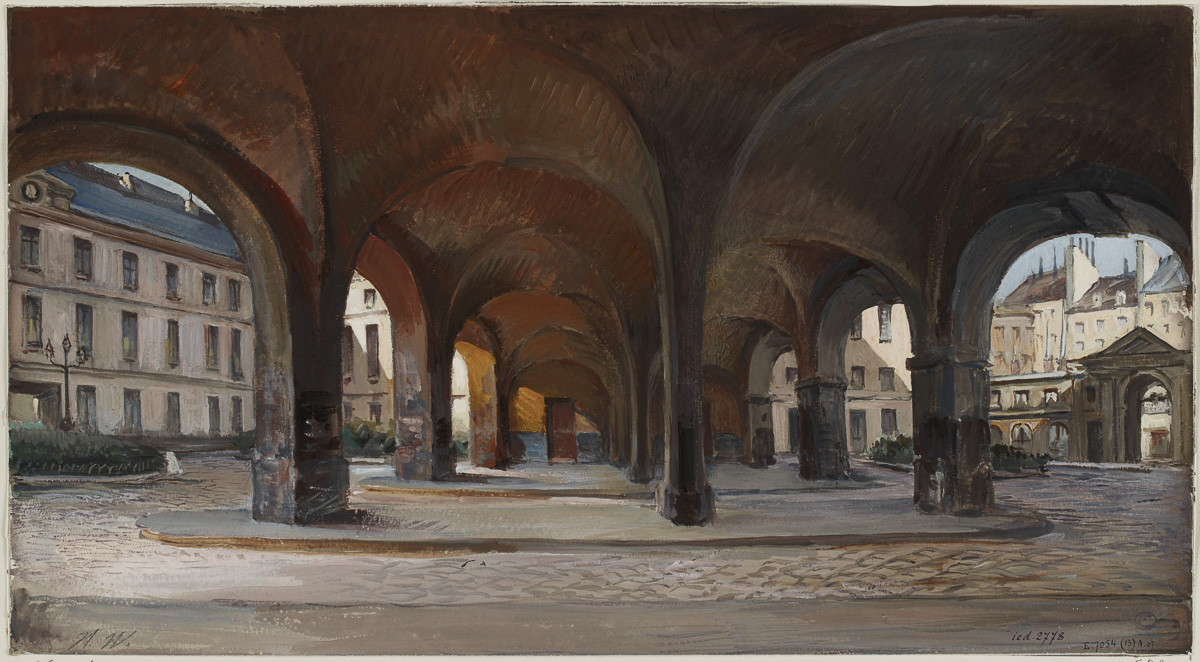

La tour de Nesle

Au fil de son extension, la capitale s’est entourée de sept enceintes successives. Parmi elles, l’enceinte de Philippe Auguste construite à la fin du XIIe siècle sur ordre du roi pour protéger Paris. Intégrées à ce mur, plusieurs tours renforcent les fortifications, dont quatre fortes tours de 25 mètres de haut et de 10 mètres de large. Situées à la jonction de l’enceinte et de la Seine, elles permettent une surveillance du fleuve et un contrôle de la navigation fluviale.

Quatre fortes tours donc, mais une plus célèbre que les autres : la tour de Nesle. Construite vers 1200 sur la rive gauche de la Seine, la tour fait face à sa jumelle de l’autre rive, la tour du Coin située non loin du palais du Louvre. Ce face à face est stratégique : tendues entre les deux tours, de grosses chaines permettent d’empêcher les passages de bateaux. Ingénieux, mais cela n’explique pas pourquoi cette tour a davantage marquée l’histoire !

En 1314, au cours du règne de Philippe le Bel, une affaire d’État éclate au sein de la famille royale et ébranle la dynastie capétienne : l’affaire de la tour de Nesle. Les princesses royales Marguerite et Blanche, belles-filles du roi, sont accusées d’’entretenir des relations adultères avec deux chevaliers, les frères d’Aunay. Emprisonnés, ces derniers passent aux aveux et sont déclarés coupables de lèse-majesté. En conséquence, ils sont mis à mort le 19 avril 1314 après avoir subi diverses tortures. Les princesses sont quant à elles jugées devant le parlement de Paris. Elles sont reconnues coupables d’adultère, rasées et condamnées à l’incarcération perpétuelle.

Si ce scandale porte le nom de la tour de Nesle, rien ne prouve pour autant que les faits se soient déroulés entre ses murs.

En 1663, la fameuse tour est finalement détruite pour permettre la construction de la bibliothèque Mazarine et du collège des Quatre-Nations, devenu le siège de l’Institut de France (6e).

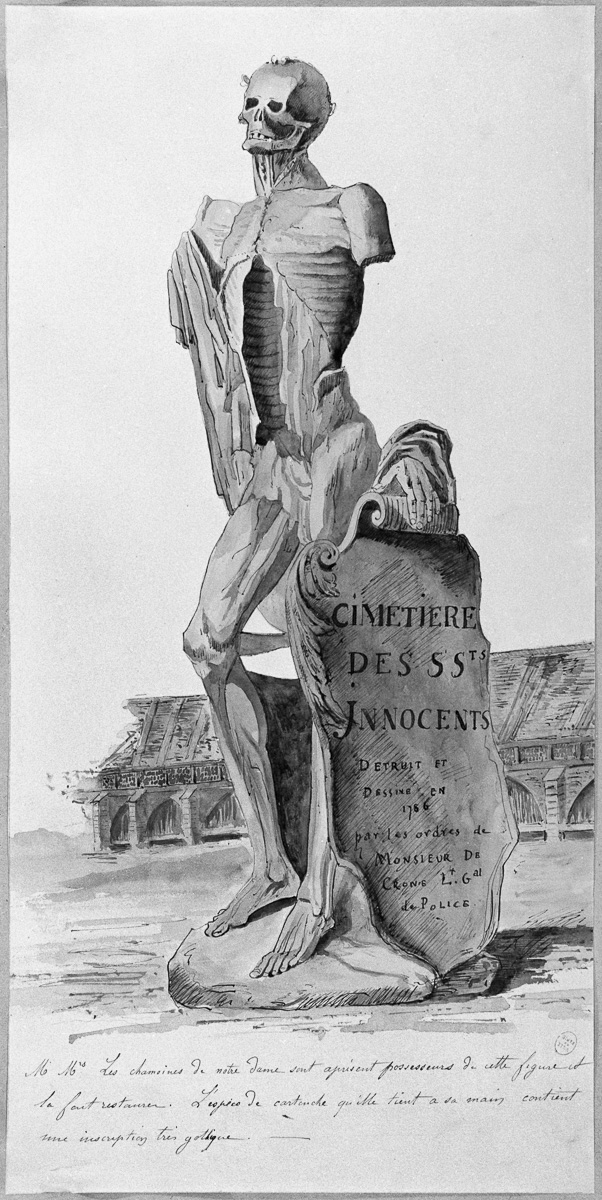

Le cimetière des Innocents

Dans le quartier des Halles, et plus précisément place Joachim-du-Bellay (Paris Centre), est érigée la fontaine des Innocents, aussi connue pour avoir abrité la plus grande nécropole parisienne.

Dès le Moyen-Âge, cet emplacement, alors situé à l’extérieur de la capitale, sert de cimetière. Sous Philippe Auguste, le cimetière des Innocents est agrandi et intégré aux nouvelles fortifications de la ville. Au total, près de deux millions de Parisiens sont enterrés en plein cœur de Paris entre le Moyen Âge et le XVIIIe siècle. Et ce lieu n’accueille pas seulement les morts !

Le cimetière est aussi fréquenté qu’une place publique et se trouve même être un lieu de promenade et de commerce… On est alors bien loin des cimetières tels qu’on les connait aujourd’hui.

Si quelques riches bourgeois parviennent à être inhumés dans un cercueil en bois, les sépultures individuelles sont rares et on privilégie les vastes fosses communes qui permettent d’accueillir jusqu’à 1 500 cadavres. Lorsqu’une fosse est pleine, elle est recouverte et une autre est alors creusée. Ainsi de suite jusqu’à… plus de place ! Pour remédier à cela, quatre galeries à arcades sont édifiées. Entourant le cimetière, elles permettent de vider les fosses pleines en stockant dans leurs combles les ossements.

Au fil du temps, le voisinage commence à se plaindre de l’insalubrité du lieu et des odeurs nauséabondes qui s’en dégagent mais il faut attendre les années 1780 pour que les autorités publiques se saisissent du problème. Le 7 mai 1780, la paroi d’une fosse s’effondre et laisse se déverser ossements et cadavres dans le cellier d’un restaurateur.

A la suite de cet épisode, le cimetière est fermé. En 1785, la destruction du cimetière est actée et les ossements des charniers sont alors transférés dans les anciennes carrières souterraines du 14e arrondissement, transformées en catacombes.

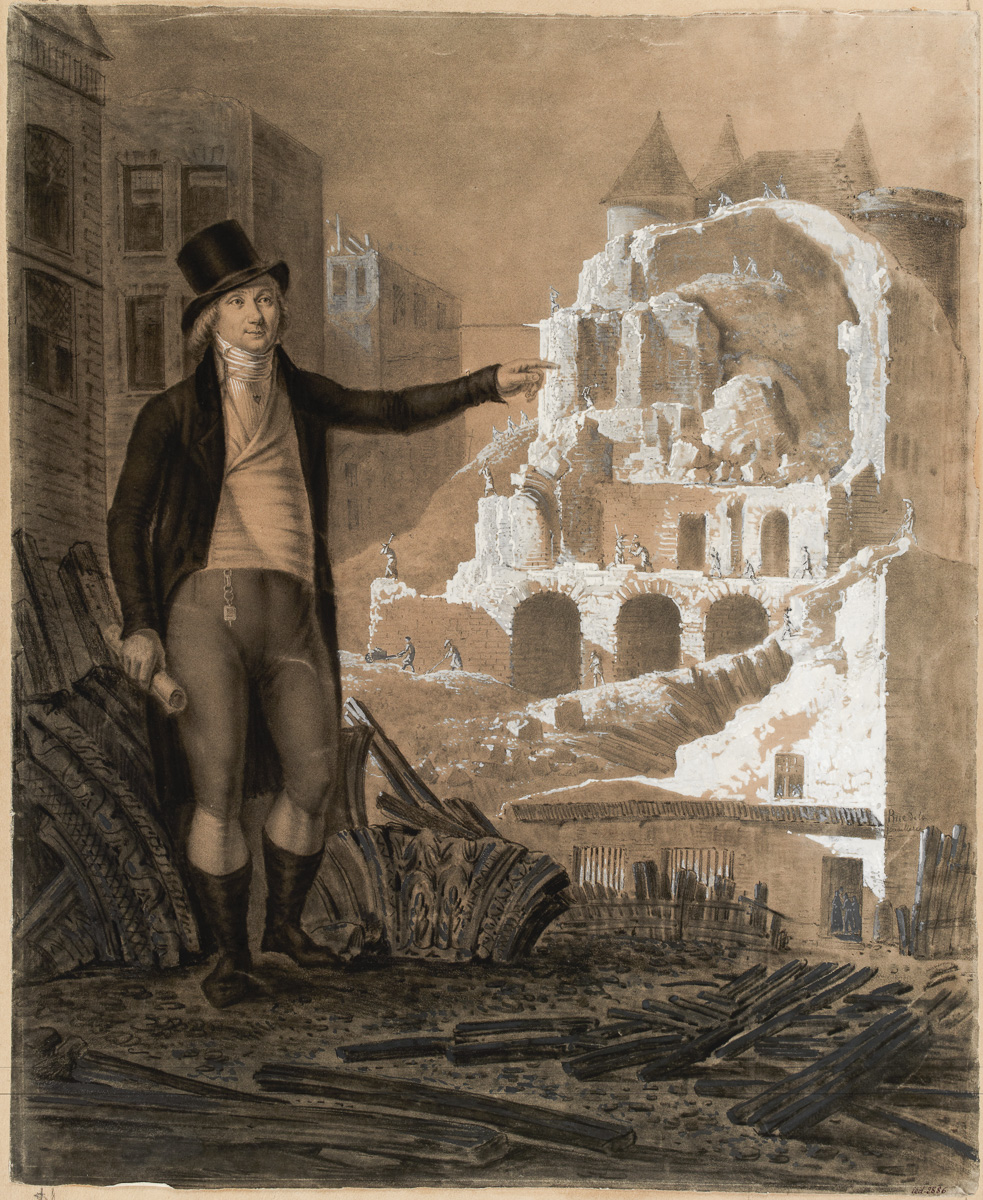

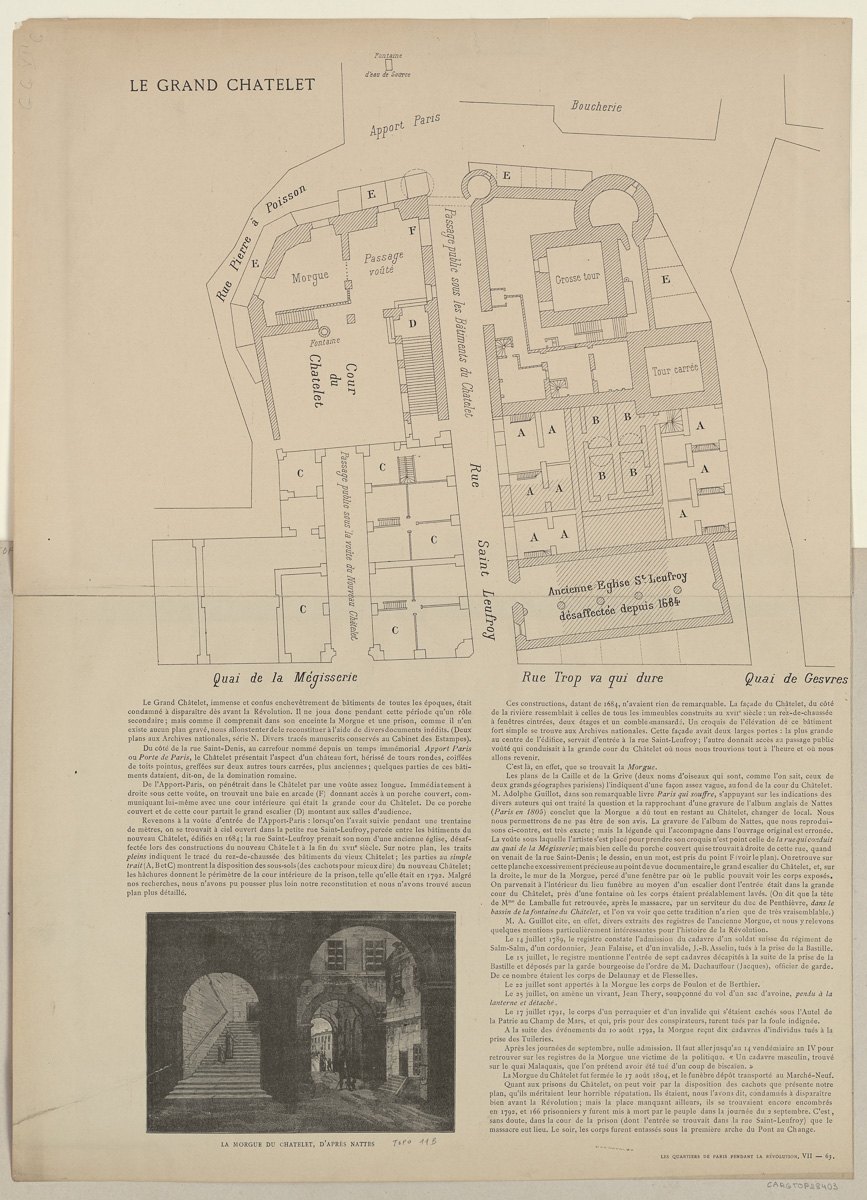

Le Grand Châtelet

Le Grand Châtelet est une forteresse édifiée sous les ordres de Louis VI en 1130. Située sur le rive droite de la Seine, au niveau de l’actuel place du Châtelet, elle permet de protéger l’accès au Grand Pont (devenu le pont au Change) menant à l’île de la Cité.

Dès 1190 et la construction de l’enceinte de Philippe Auguste, la forteresse perd sa fonction défensive. Plutôt que de la détruire, on décide d’y établir le siège du Prévôt de Paris, chargé du maintien de l’ordre, du contrôle des révoltes populaires et de la justice. Devenue juridiction royale, le Grand Châtelet rend des jugements, prononce des sentences et abrite entre ses murs plusieurs cachots où sont détenus et torturés les inculpés et condamnés à mort.

La forteresse du Grand Châtelet, devenue tribunal et prison, abrite également la première morgue de la capitale. Au départ, le mot « morgue » renvoie à la notion de « visage ». Les prisonniers amenés dans les cellules sont « morgués » par les geôliers, c’est-à-dire dévisagés, pour les identifier clairement, en cas d’évasion ou de récidive. C’est tout naturellement que progressivement, ces cellules sont qualifiées de « morgues ». Plus tard, ces morgues, déplacées dans une autre partie du Châtelet, accueillent les cadavres trouvés sur la voie publique ou noyés dans la Seine. Devinez dans quel cimetière les cadavres sont ensuite inhumés….

En 1802, l’ancienne forteresse est progressivement détruite, en commençant par les cachots.

Les abattoirs de la Villette

En 1855, le baron Haussmann décide de regrouper à la Villette les abattoirs et les marchés aux bestiaux de Paris. Le complexe est inauguré le 21 octobre 1867 après sept ans de travaux. Les abattoirs sont installés au nord du canal de l’Ourcq, et au sud, trois gigantesques halles abritent le marché aux bestiaux. Pour faciliter l’accès à cet établissement éloigné du centre-ville, deux gares sont mises en service : la gare de Paris-Bestiaux et la gare de Paris-Abattoirs.

En plus de centraliser les activités d’abattage des animaux, ce complexe doit permettre une modernisation de cette pratique, jusqu’à alors artisanale et peu en phase avec les normes d’hygiène qui se développent.

Si au départ les abattoirs de la Villette sont plutôt modernes, le manque d’investissements rend rapidement l’établissement et ses infrastructures vétustes. En 1922, les abattoirs de la Villette font l’objet d’un scandale : le matériel, jugé primitif, et l’ancienneté des équipements ne permettent pas un abattage des animaux dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Le manque d’installations frigorifiques entraîne de nombreux gaspillages, et une flambée des prix de la viande.

Pour remédier à cette situation, on modernise l’établissement, mais sans véritable effet. Est alors envisagée une reconstruction des abattoirs mais, jugée excessivement coûteuse et interminable, elle est interrompue en 1967.

Au sein des abattoirs de la Villette, l’ensemble des activités est suspendu à partir de 1974 et une grande partie de l’établissement est démolie, excepté la halle aux bœufs devenue la grande Halle de la Villette, et quelques autres éléments.

Les Halles de Paris

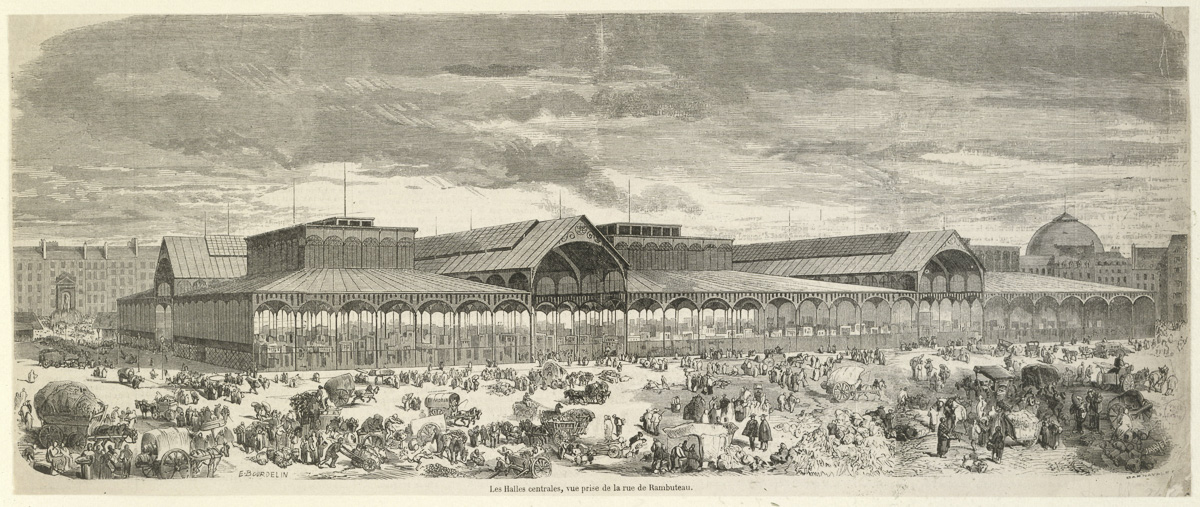

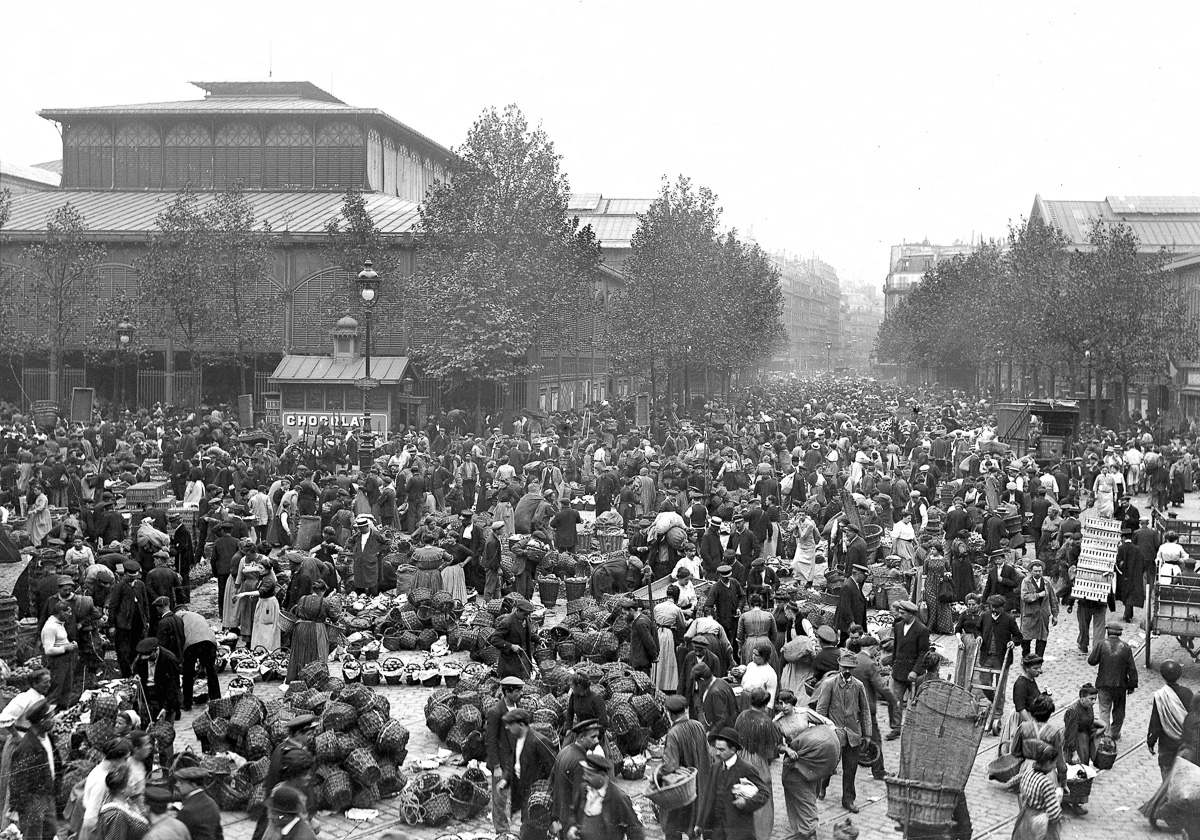

En 1979 est inauguré le Forum des Halles. L’emplacement de ce grand centre commercial, en plein cœur de Paris dans le 1er arrondissement (devenu aujourd'hui Paris Centre), n’est pas lié au hasard. Le quartier des Halles est un lieu de commerce depuis plusieurs décennies et l’histoire des Halles de Paris commence dès le XIIe siècle !

En 1137, Louis VI décide de l’installation d’un marché sur d’anciens marécages. Petit à petit, le marché prend de l’ampleur et en 1183, de premières halles en bois sont édifiées sous les ordres de Philippe Auguste. Le petit marché étant devenu un important marché de vente en gros et de produits alimentaires frais, un immense projet est confié à l’architecte Victor Baltard en 1852 : la construction de pavillons en métal et en verre, véritable révolution architecturale à l’époque ! Les pavillons Baltard sont regroupés en deux groupes séparés par une rue centrale à ciel ouvert. Et chaque pavillon a sa spécialité : la viande, le poisson, les fruits et légumes, la volaille…

Principale source d’approvisionnement de la capitale, les Halles sont le décor du roman Le Ventre de Paris (1873) d’Émile Zola, dont elles conservent le surnom.

Installées à l’écart des axes majeurs de la capitale, elles ne disposent pourtant pas de gare à proximité, comme les abattoirs de la Villette. Pour remédier à ce problème, une ligne de chemin de fer secondaire est établi pour acheminer plus facilement les produits des exploitations maraîchères de la périphérie : l’Arpajonnais.

Malheureusement, cela ne suffit pas : problèmes de circulation, engorgement, manque de place et nouvelles règles d’hygiène marquent la fin des Halles de Paris. En 1969, le marché est transféré à Rungis et les commerçants ainsi que leurs étals quittent progressivement la capitale. Les pavillons Baltard sont détruits petit à petit, à l'exception du n°8, conservé et installé à Nogent-sur-Marne. Dans la presse, on parle du « déménagement du siècle », et le chantier est surnommé « le trou de Paris ».

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).

![[le Vieux Paris] La Tour de Nesles](https://cdn.paris.fr/paris/2021/04/07/original-50bec82ec8f2ab05b9fb40875f20eac2.jpg)