Les 150 ans de la Commune : l'origine (1/5)

Série

Mise à jour le 11/03/2021

Sommaire

Le 18 mars 1871, les Parisiens se rebellent contre le gouvernement. C'est le début de la Commune qui durera 72 jours. Un épisode historique qui a marqué les esprits. 150 ans après, la Ville de Paris a décidé de commémorer cet événement avec diverses manifestions. A travers une série de cinq articles, Paris.fr vous propose de revenir sur ce moment majeur de la (longue) vie de la capitale. Premier volet : les causes du soulèvement.

C’était il y

a 150 ans ! Le 18 mars 1871 débutait la Commune de Paris. Un événement qui finira par « la semaine sanglante » du 21 au 28 mai où

environ 20 000 communards furent tués par les Versaillais. Un court moment de l’histoire qui marqua et marque

encore les esprits tant en France qu’à l’étranger.

Une parenthèse durant

laquelle émergèrent cependant des droits et concepts novateurs : l’enseignement laïc et

obligatoire, la séparation des Eglises et de l’Etat, l’ébauche de l’égalité

professionnelle hommes-femmes, le divorce par consentement mutuel, etc.

La Ville de

Paris a décidé de commémorer ce moment

important de son histoire et du pays via de nombreux événements

très divers (conférences, expositions, inaugurations de plaques, etc.).

Dans ce

cadre, Paris.fr vous propose une série d’articles pour mieux comprendre

l’histoire de la Commune : son œuvre, les femmes et les hommes qui en furent les

acteurs, ses lieux symboliques…

Mais, il faut commencer… par le commencement

et comprendre les origines de l’insurrection parisienne.

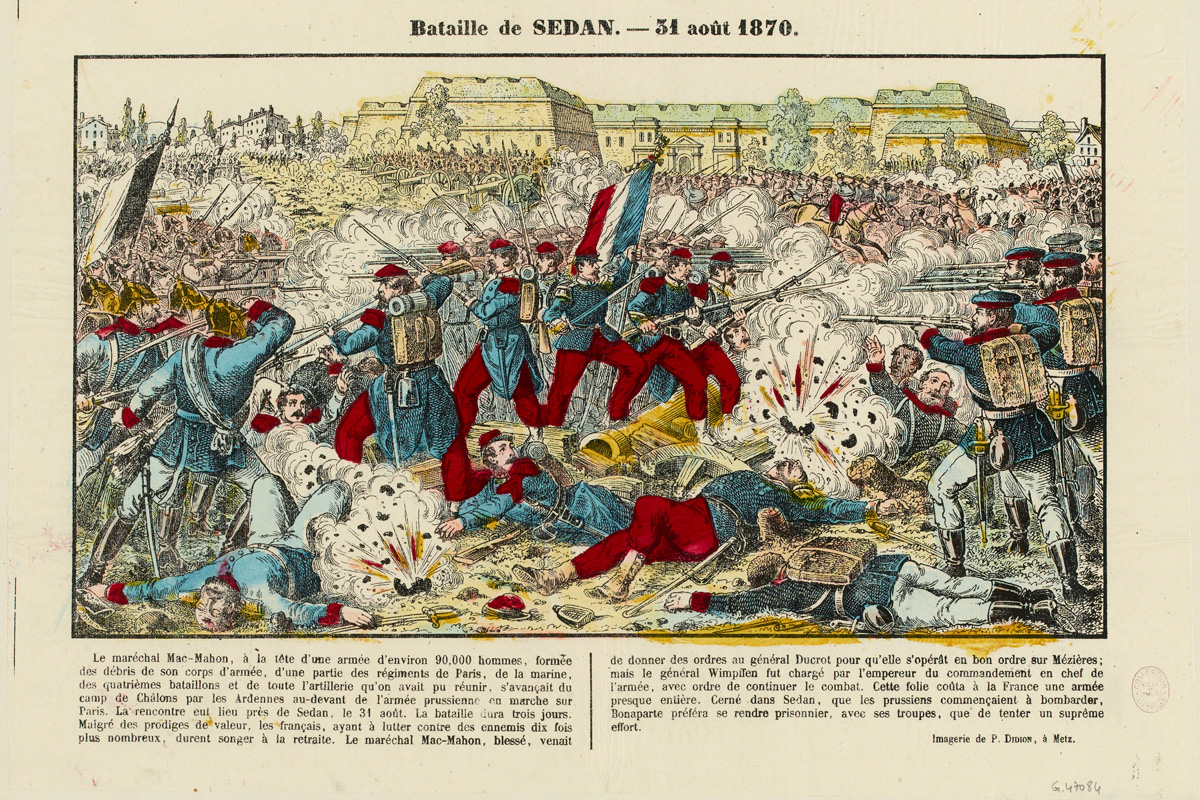

Les origines immédiates

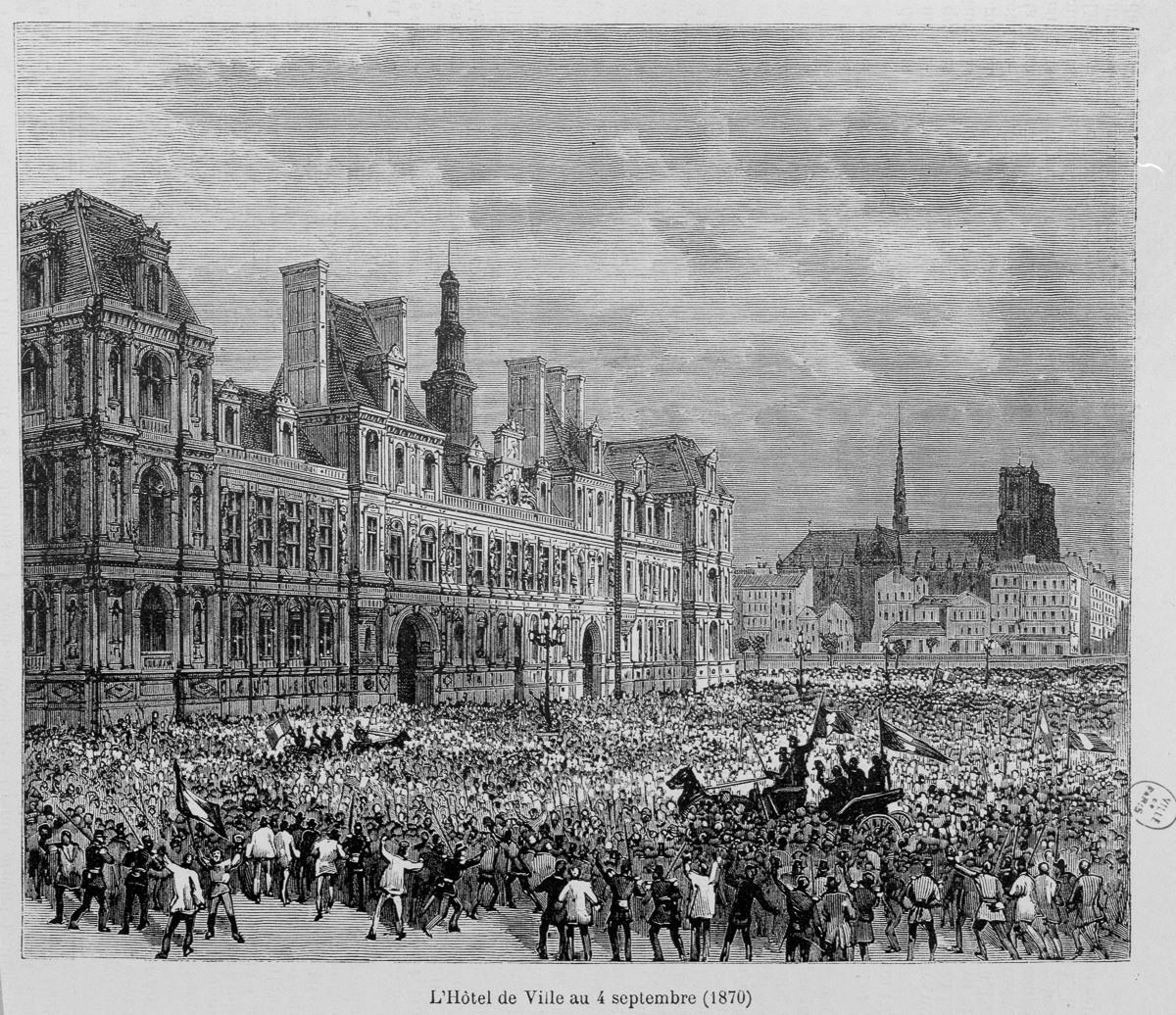

C’est d’abord la désastreuse guerre mal préparée contre la

Prusse qui a mis le feu aux poudres. L’Empereur Napoléon III, encerclé,

capitule à Sedan le 2 septembre 1870. Dès le 4 septembre, à Paris, la

République est proclamée et un gouvernement de la Défense nationale est formé, composé de républicains modérés (Jules Favre, Jules Ferry), voire de conservateurs (le général Trochu). Ce gouvernement promet de

continuer la lutte malgré le siège de l’armée prussienne que subit Paris à compter du 19 septembre.

Un siège de plus en plus difficile, la population

parisienne souffrant énormément de la

faim. Et les esprits s’échauffent face aux échecs militaires successifs pour

tenter de désenclaver Paris. Après une énième

tentative avortée en direction du Bourget, le 28 octobre, faute d’avoir accepté d’envoyer des renforts, Paris connaît une journée

révolutionnaire le 31 octobre 1870 avec une première tentative d’instituer une

Commune.

Le ton monte encore davantage en janvier 1871 quand les Parisiens

apprennent que, discrètement, depuis des semaines, le gouvernement de la Défense nationale a engagé des pourparlers avec Otto von Bismarck, le chancelier allemand, pour

parvenir à un cessez-le feu.

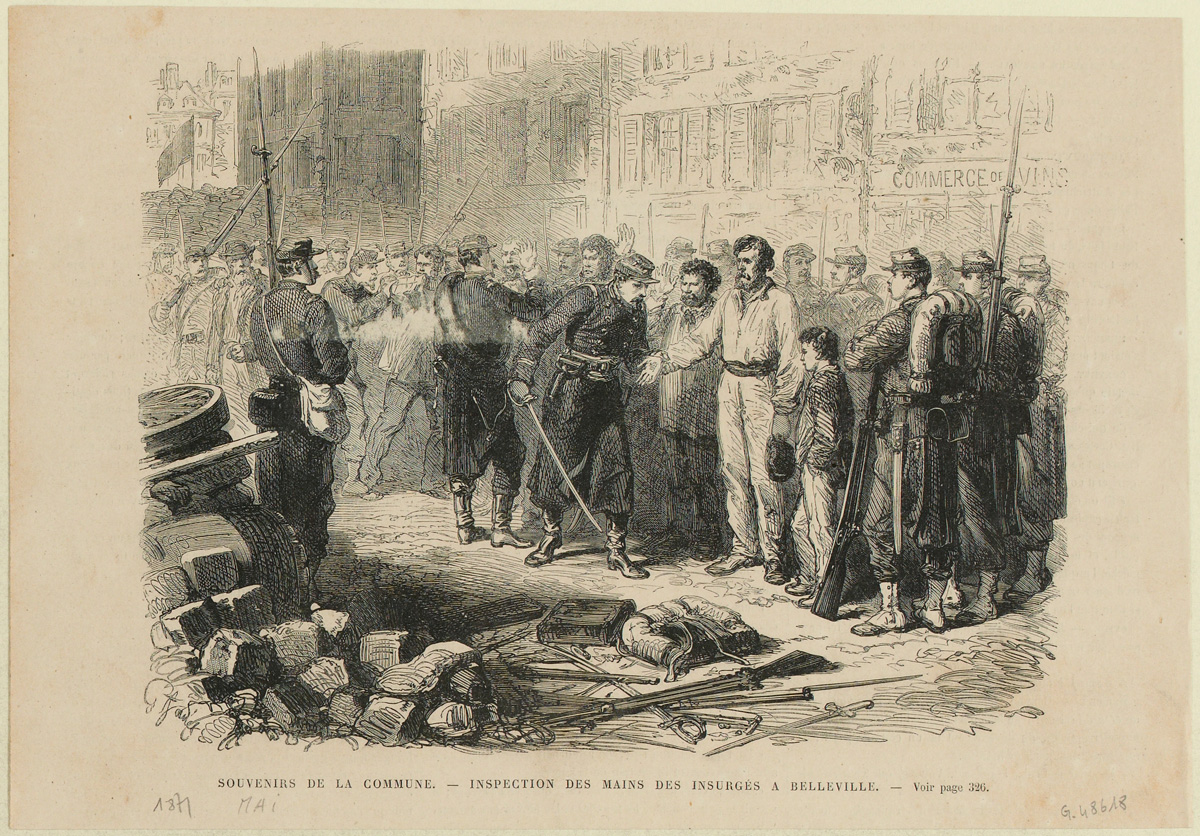

Et malgré un nouveau soulèvement populaire

parisien le 22 janvier 1871 - où la troupe

tire sur la foule dans le secteur de Belleville - visant à empêcher le

gouvernement de capituler, Jules Favre signe le 28 janvier 1871 un armistice avec

Bismarck. L’accord prévoit l’élection puis la convocation d’une assemblée

nationale qui devra décider si elle accepte une paix définitive.

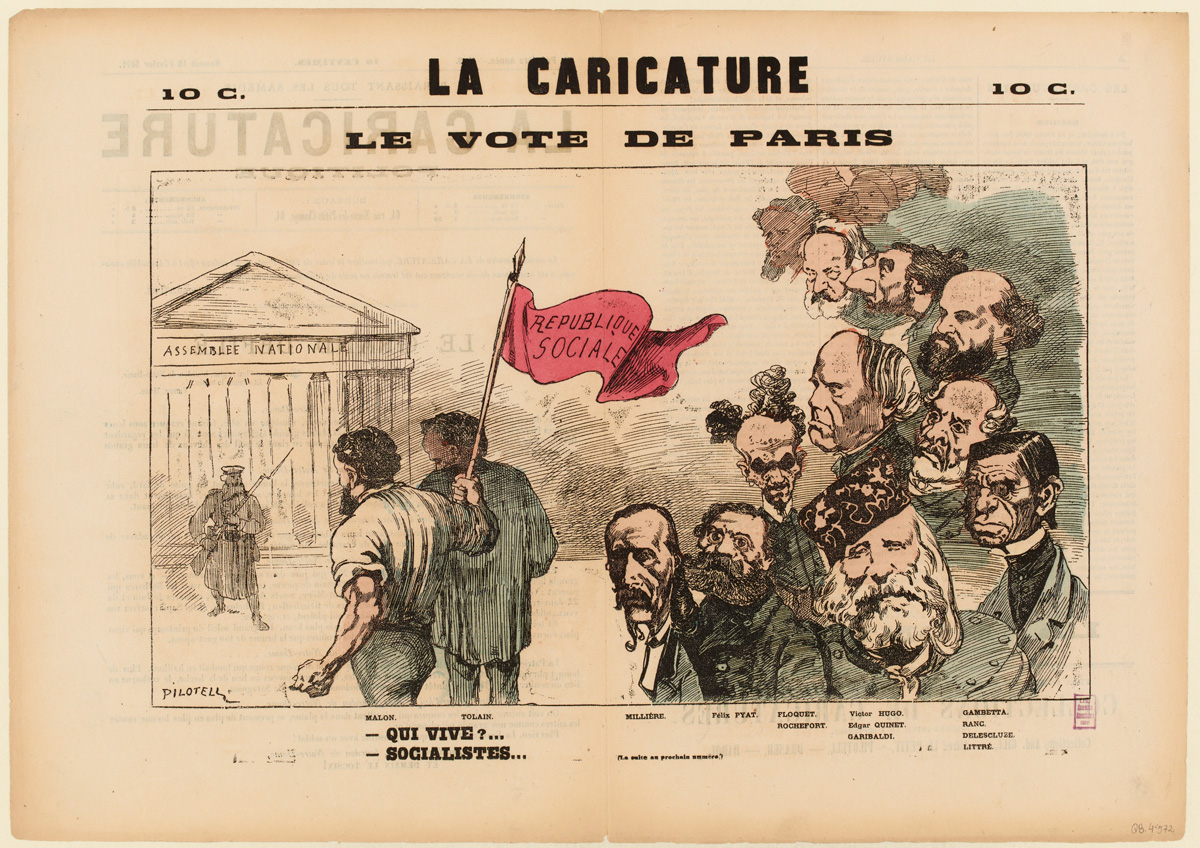

Une assemblée majoritairement monarchiste

Cette élection a

lieu à la hâte le 8 février 1871. Elle se déroule au suffrage universel… exclusivement

masculin toutefois. De plus, elle est tronquée car 500 000 soldats sont

prisonniers des Allemands ou dans l'incapacité de voter. Et dans les 43

départements occupés par les Allemands, les Français ne peuvent pas non plus

voter. Résultat, sur les 638 députés élus, près de 400 sont de tendance

monarchiste, un peu plus de 200 appartiennent aux différentes familles des républicains et 30 sont

bonapartistes.

Paris se singularise une fois encore en élisant 37

républicains sur un total de 43 députés. Parmi les élus parisiens, on trouve

Louis Blanc, Georges Clemenceau, Victor Hugo… Le fossé va donc grandissant

entre Paris et la province. La Capitale estime s’être bien défendue et ne pas

avoir perdu contre les Prussiens/Allemands. Pour la ville, l’armistice est insupportable. A l’inverse, la province veut majoritairement la paix.

Les causes plus profondes

Paris est donc en décalage avec le

reste du pays encore très rural et sensible aux opinions des notables locaux. Même s'il y a des embryons de "Communes" à Lyon, Marseille ou encore Saint-Etienne, elles sont très vite réprimées.

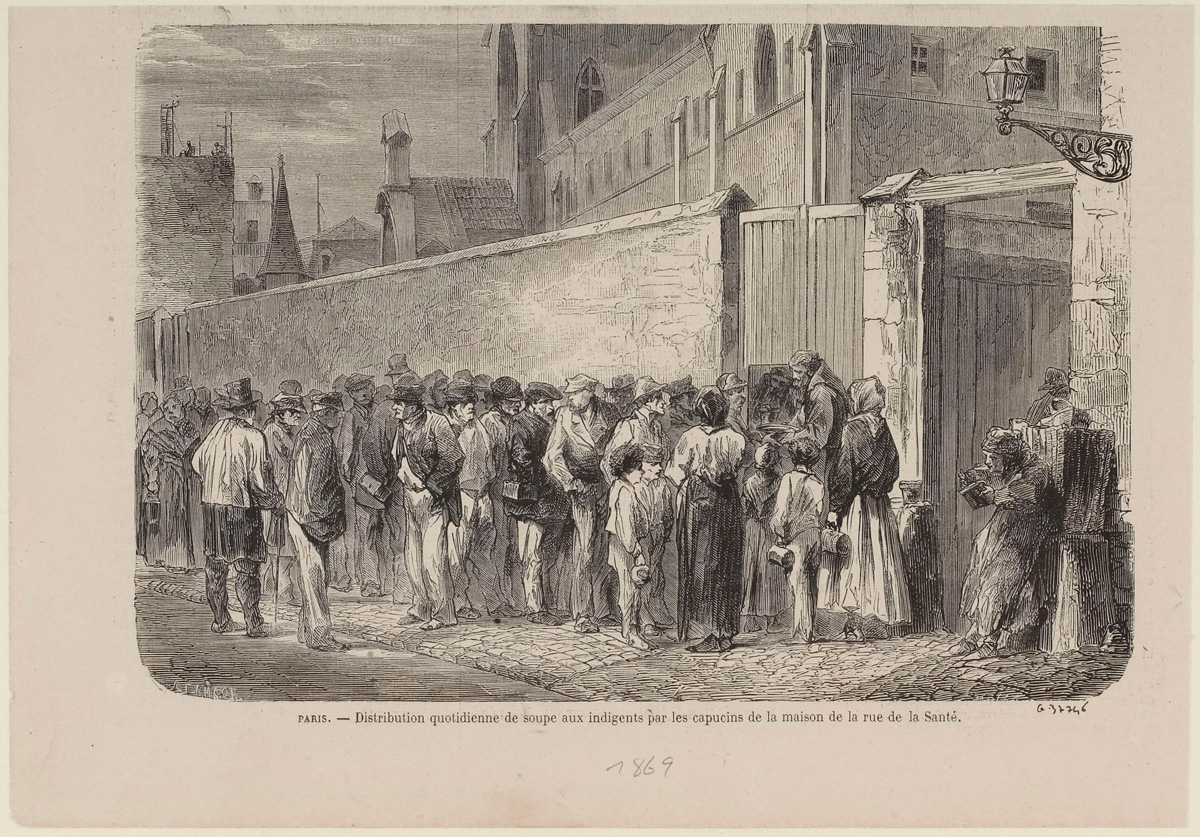

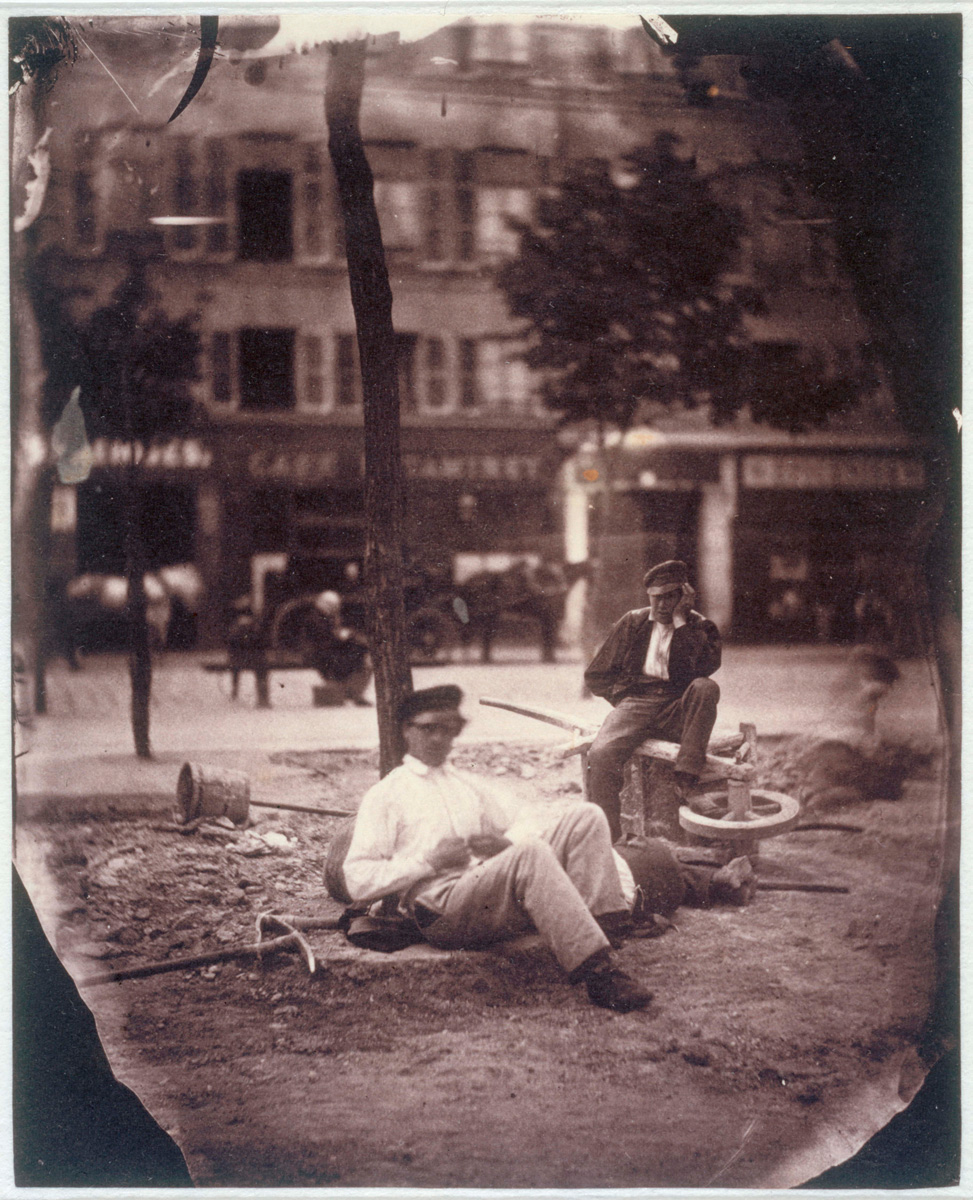

La

sociologie de Paris est très particulière pour l’époque. La capitale

est déjà une très grande ville de 1,8 million d’habitants. 57 % de ces habitants

vivent du travail industriel et 12% d’une activité commerciale. Depuis la

révolution de 1848, la ville est régulièrement le théâtre de grèves, droit obtenu en 1864, et de révoltes. La

classe ouvrière est en pleine prise de conscience, d’autant plus que sa

situation matérielle est désastreuse. Le baron Haussmann, proche de

Napoléon III, note ainsi que plus de la moitié des Parisiens vivent « dans

une pauvreté voisine de l’indigence ».

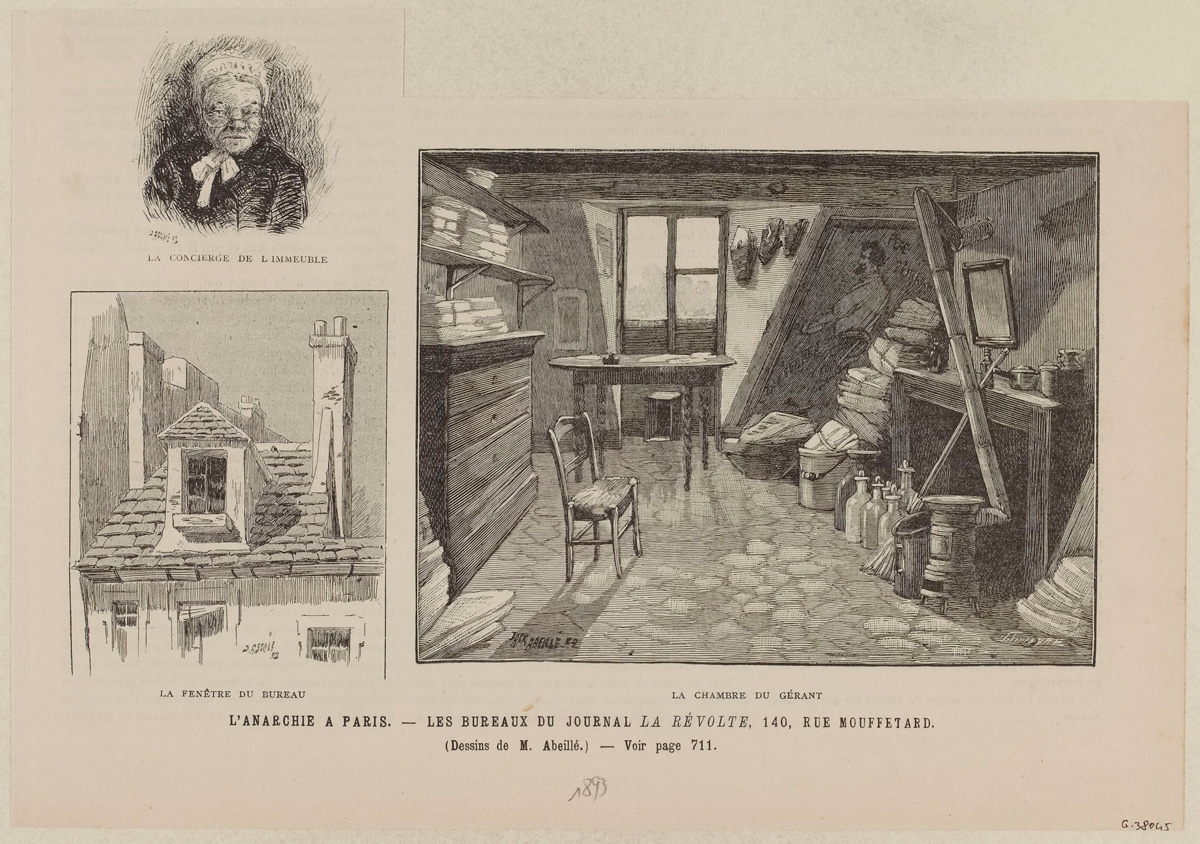

En outre, les transformations urbanistiques, notamment celles du

Second Empire, ont quasi mis fin à la mixité sociale au sein de Paris. Les

classes populaires (ouvriers et

artisans) sont désormais très majoritairement concentrées dans le nord et l’est de la capitale (10e,

11e, 12e, 13e, 18e, 19e

et 20e arrondissements), ce qui facilite leur organisation et

encourage la propagation des idées républicaines, socialistes ou anarchistes.

Dans ce contexte, il

convient de mentionner la situation particulière des femmes. Elles représentent

33 % de la population active parisienne et gagnent moitié moins que les

hommes. Dans les ateliers, elles sont très souvent bafouées par leurs patrons

et chefs d’équipe. Et leur condition est

également difficile au domicile… Dès lors, les femmes ouvrières ressentent une

immense volonté d’expression démocratique. D’où leur engagement précoce contre

les Versaillais et en faveur de la Commune.

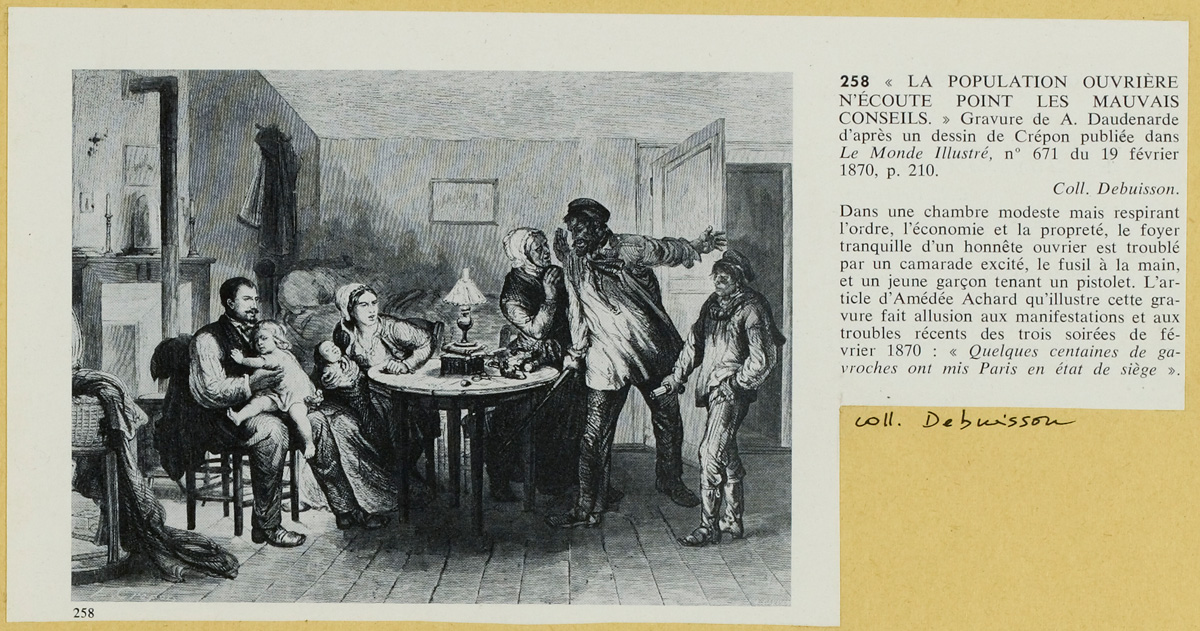

Le déclenchement

Paris est donc une

poudrière avec une population politisée, organisée, armée (les 180 000 membres

de la Garde nationale créée pour faire face à l’ennemi prussien) .Or, malgré

tout, le nouveau gouvernement à la tête

du pays va multiplier les provocations…

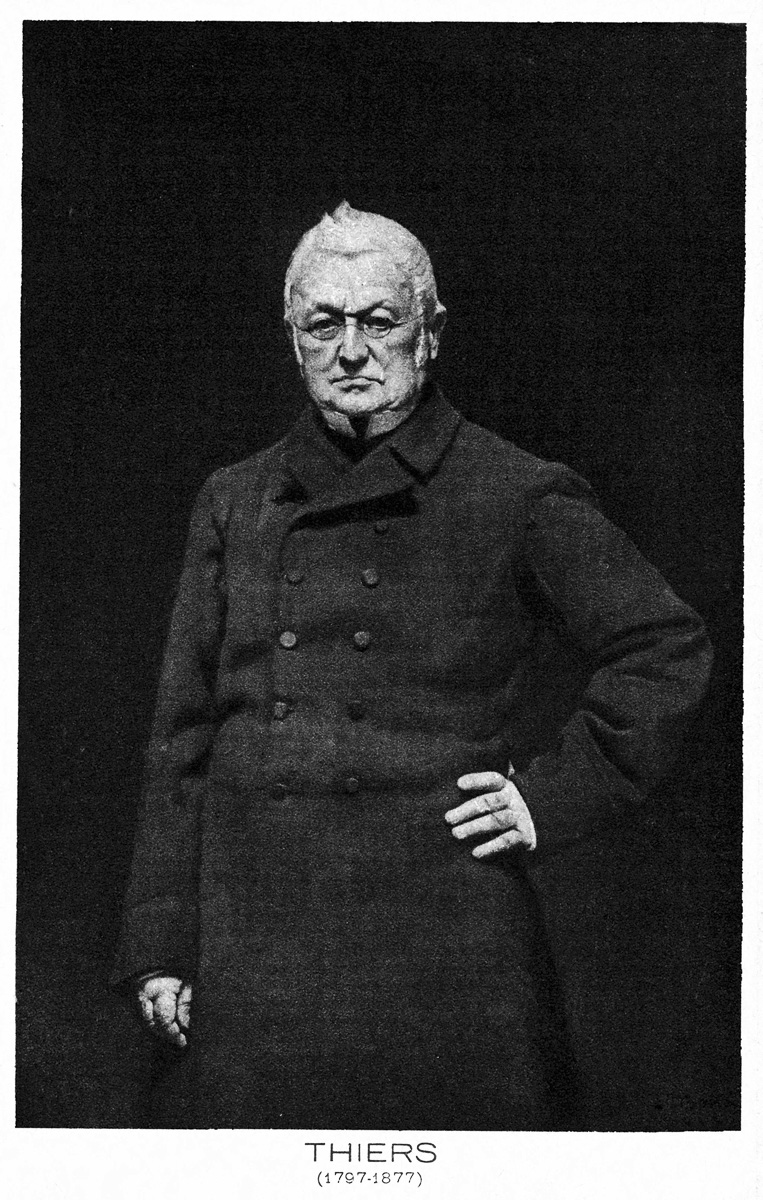

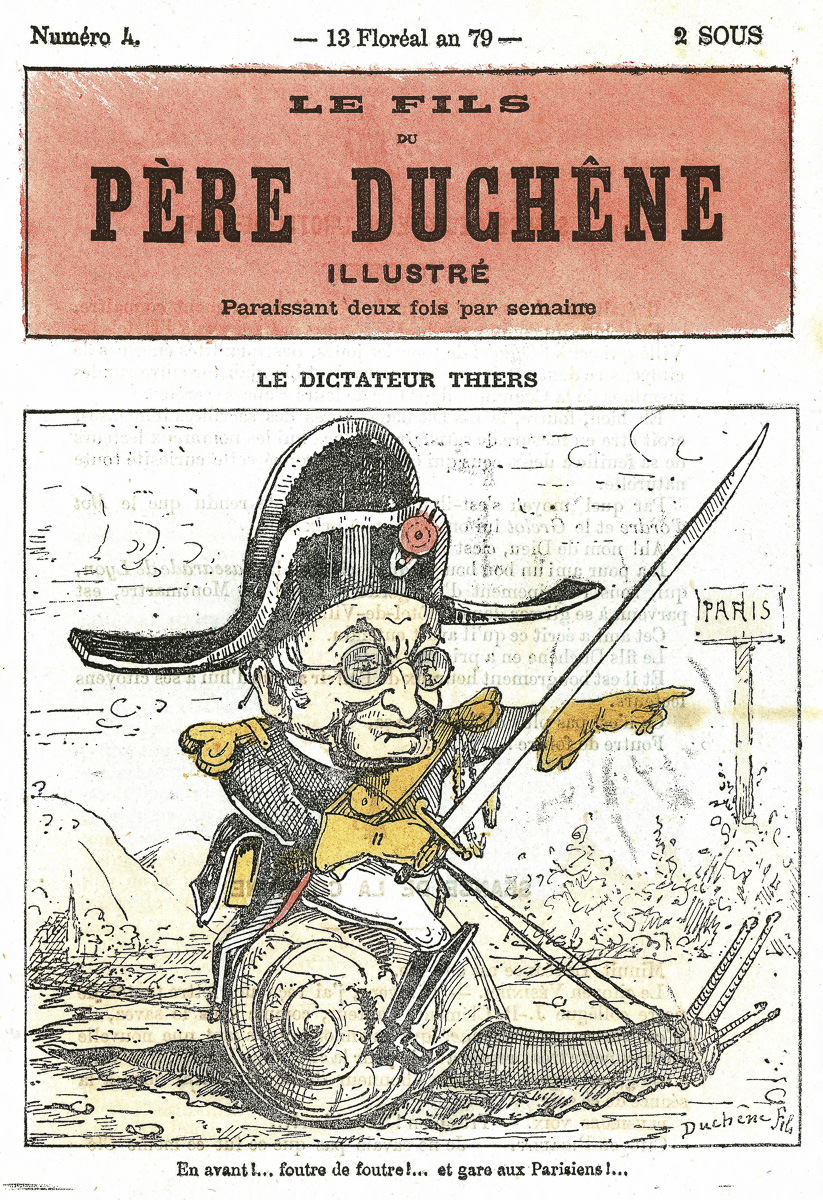

Depuis Bordeaux où

elle siège, Paris étant toujours assiégée, la nouvelle assemblée sortie du scrutin du 8 février 1871 a confié le pouvoir exécutif à Adolphe

Thiers -premier président dans les faits, sinon légitimement, de la IIIe

République - connu pour son conservatisme et sa volonté farouche de soumettre

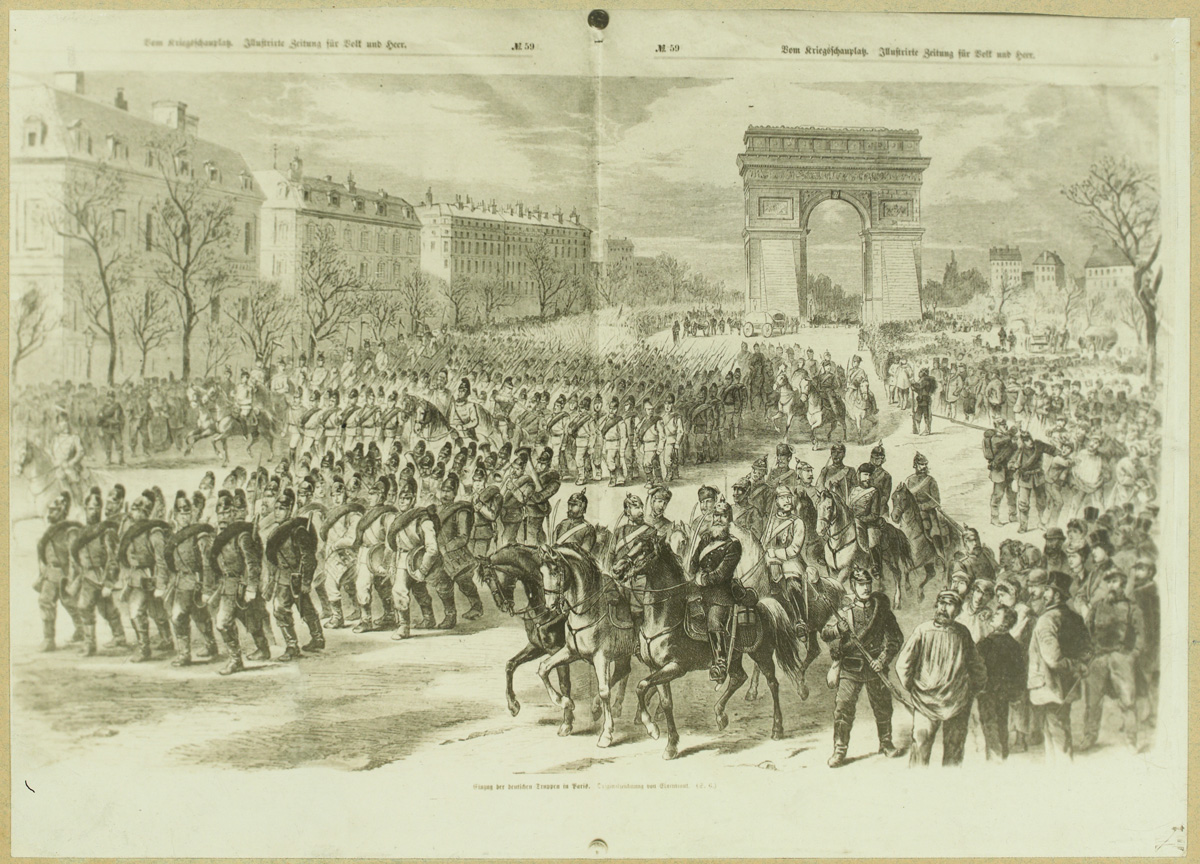

Paris la rebelle. Affront suprême pour les Parisiens : les Allemands

obtiennent de Thiers le droit de défiler sur les Champs Élysées le 1er

mars 1871, Thiers ayant signé un traité préliminaire de paix avec le chancelier

Bismarck.

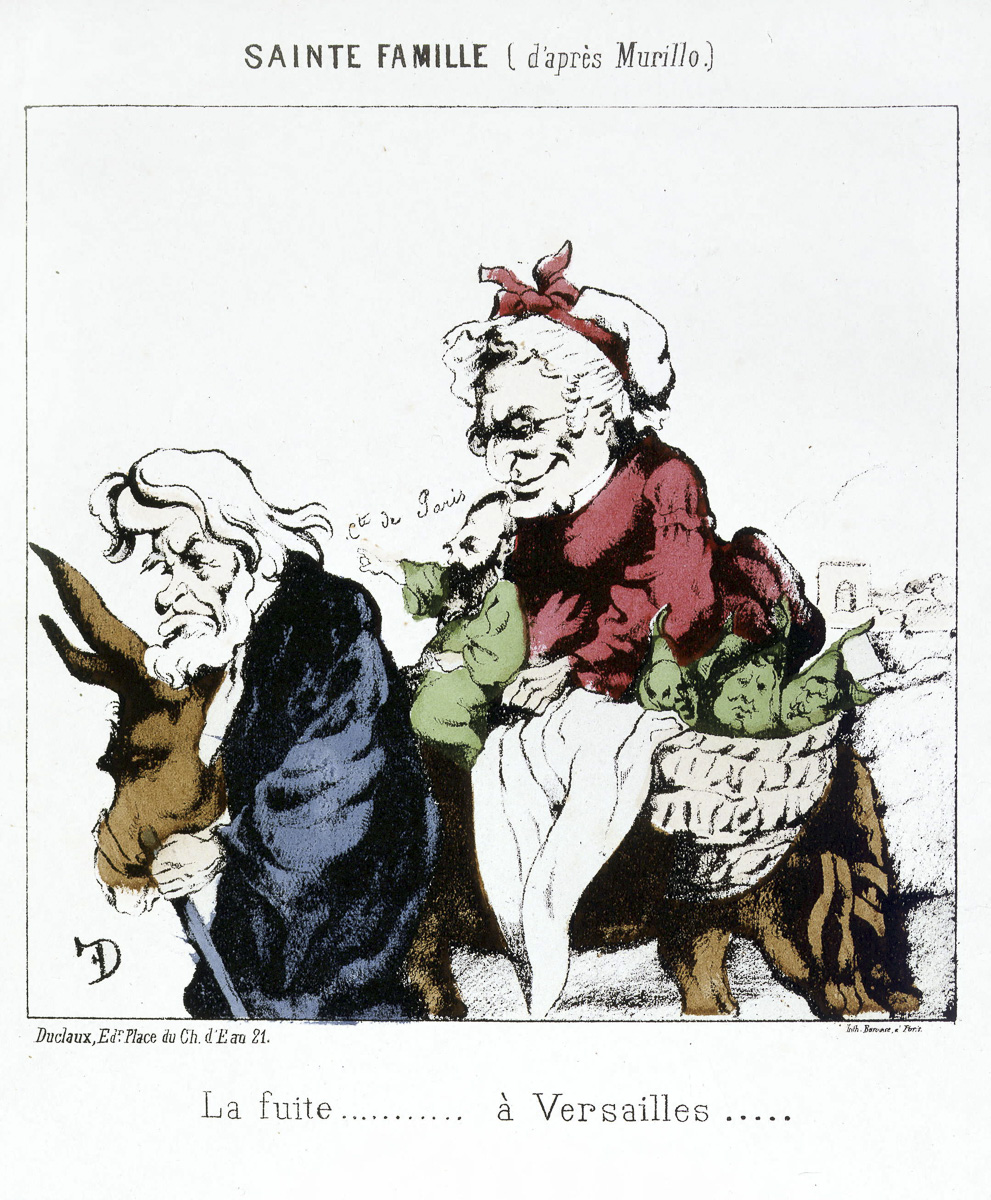

Puis, nouvelle

provocation, au lieu de réintégrer Paris jugée trop « rouge », l’assemblée

quitte Bordeaux pour s’installer à Versailles… la ville royale !

D’autres décisions

de Thiers enveniment encore la situation : la solde des membres de la

Garde nationale est supprimée, ce qui prive de revenus de très nombreux Parisiens et leurs familles ; le moratoire sur le paiement des loyers,

institué au début de la guerre, est aussi levé ; des généraux d’obédience

bonapartiste sont nommés a des postes clés, notamment à la tête de la Garde nationale…

L'affaire des canons

Le dernier

élément déclencheur est « l’affaire des canons ». Thiers décide le

16 mars 1871 de désarmer la ville afin de la purger de « tous les rouges ».

227 canons ont été retirés par la Garde nationale des Champs Élysées avant le défilé des Prussiens et ont été

entreposés sur les collines de Montmartre et Belleville.

Adolphe Thiers envoie

4000 soldats chercher les canons dans la nuit du 17 au 18 mars. Alors que les soldats

attendent les chevaux pour descendre les canons, ils se trouvent entourés par la

foule – dont beaucoup de femmes menées par Louise Michel – et les gardes nationaux.

Les soldats pactisent alors avec les insurgés parisiens. Et malgré l’intervention

de Clemenceau, maire du 18e arrondissement, le

général Lecomte, qui avait ordonné de tirer sur la foule, et le général

Thomas, à qui l’on reproche d’avoir participé à la répression de juin 1848, sont

fusillés. Un peu partout dans différents quartiers, des barricades

s’élèvent et de nombreux soldats fraternisent avec les Parisiens.

Thiers, de peur d’être

fait prisonnier, décide alors de quitter la capitale pour Versailles. Environ

100 000 Parisiens le suivront, ainsi que la majorité des fonctionnaires. C’est

le vrai début de la Commune de 72 jours…

Le comité central de

la Garde nationale siège, lui, à l’Hôtel de Ville et décide d’organiser des élections

dans la capitale. Il est soutenu par de nombreux clubs. Les élections ont

lieu le 26 mars 1871. On compte environ 230 000 votants sur les 485 000 inscrits

(soit environ 52 % d’abstention, notamment du fait du départ de nombreux Parisiens).

Dès le 28 mars, le nouveau

Conseil vote la Commune en référence à la Commune insurrectionnelle qui mis fin

à la monarchie le 10 août 1792.

Une majorité et une minorité

Sur les 92 membres élus

du Conseil municipal, environ une vingtaine appartenant au "parti des

Maires" (modérés) refusent de siéger. lls ont été essentiellement élus par les

habitants du centre et de l’ouest parisien. Les 70 restants appartiennent à des

tendances républicaines et socialistes très diverses : les révolutionnaires (notamment les blanquistes) et les jacobins qui

formeront une « majorité » ; et du côté de la « minorité »,

des militants ouvriers de tendance marxiste ou anarchiste qui veulent davantage

mettre l’accent sur les questions sociales.

On retrouve aussi quelques indépendants, tel le peintre Gustave Courbet. Parmi les élus, 33

sont des artisans et petits commerçants, 24 sont issus de professions libérales

ou intellectuelles (journalistes, architectes, médecins, etc.) et 6 sont ouvriers.

Si « majorité »

et « minorité » vont vite s’opposer sur le mode de gouvernement

notamment, tous seront unis face à l’offensive versaillaise, qui va très vite se

préciser…

Pour en savoir plus

Le site des Archives de Paris commémore depuis l'an dernier les 150 ans de la guerre franco-prussienne et cette année l'anniversaire de la Commune. Retrouvez les nombreux documents et publications sur le site.

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).