Les secrets enfouis de la Bièvre, rivière parisienne

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 10/03/2021

Sommaire

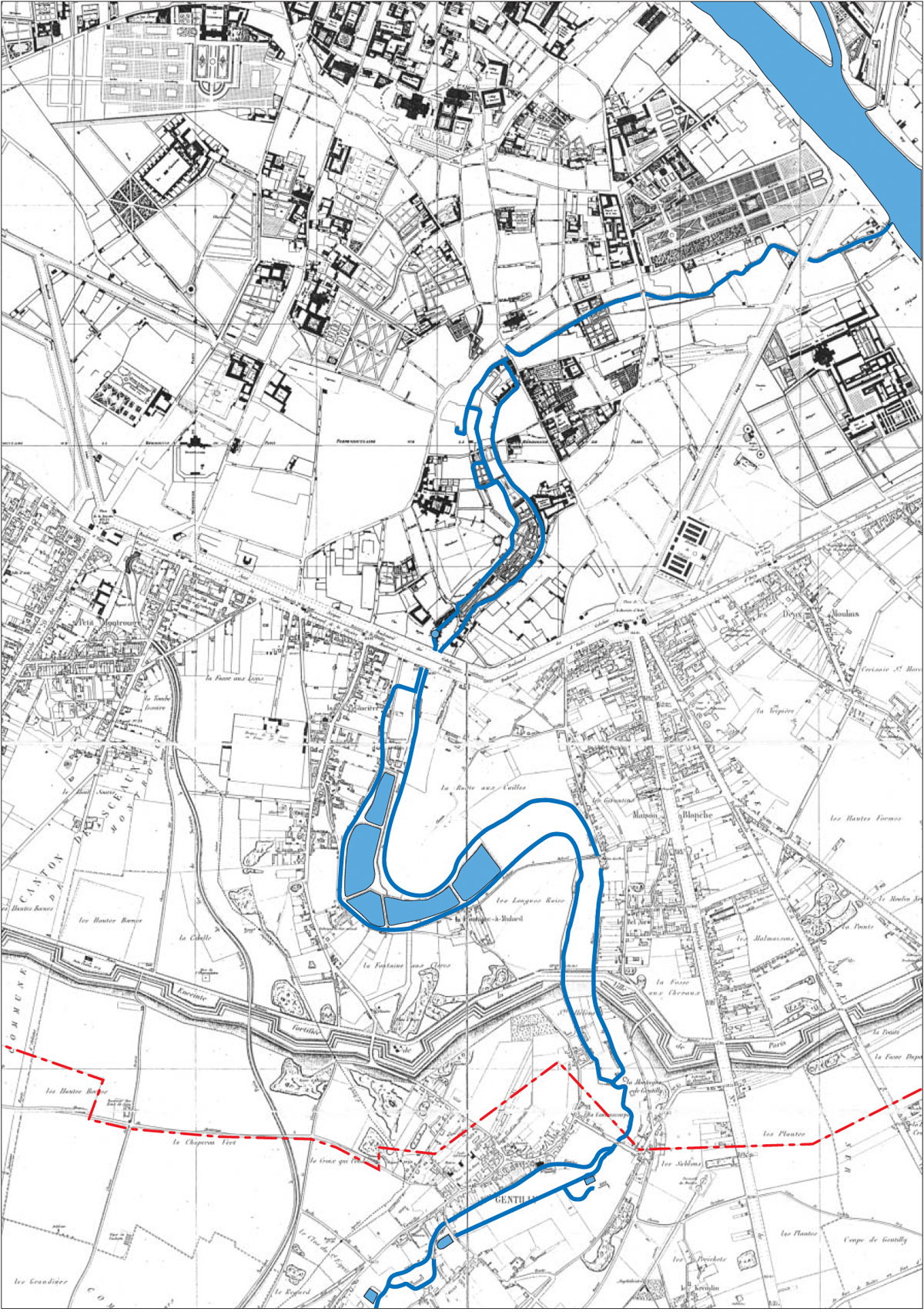

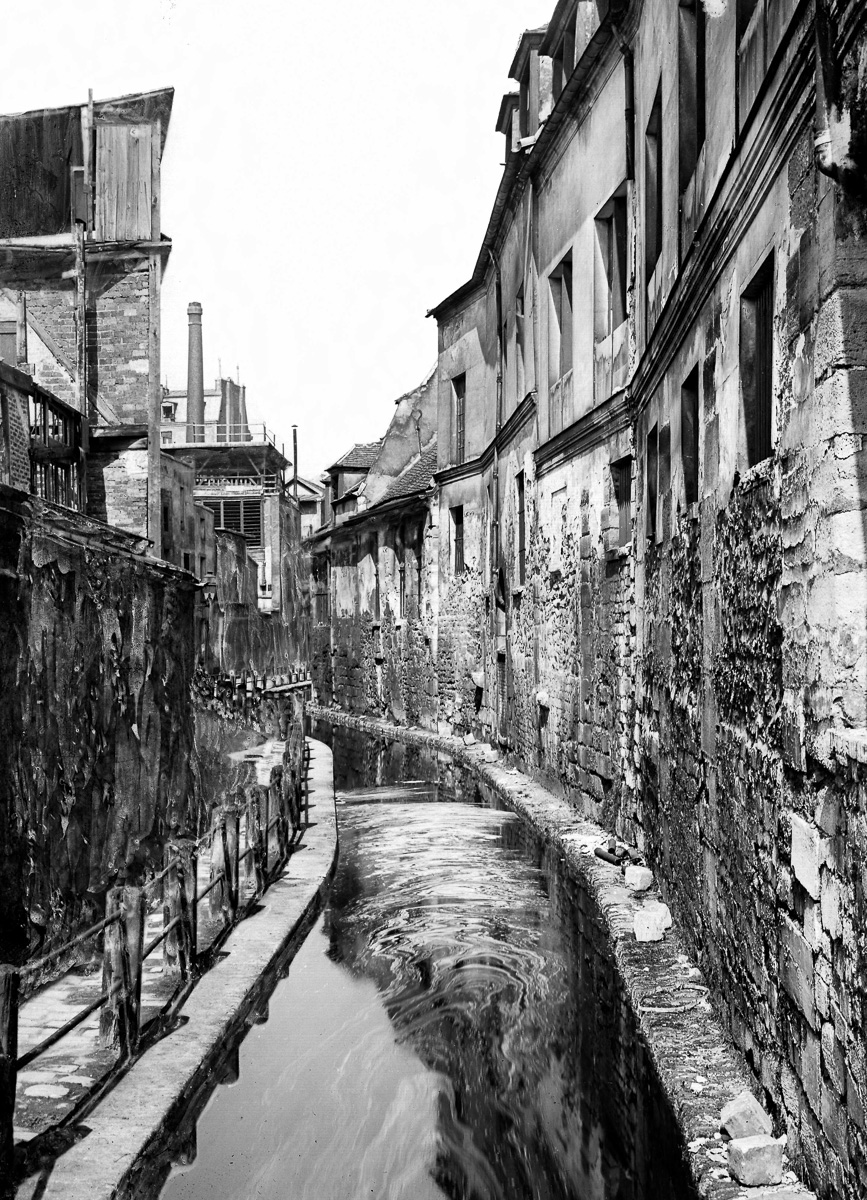

Longue de 36 kilomètres, la Bièvre entrait dans Paris par la Poterne des Peupliers (13e). Sur 5 kilomètres, elle serpentait à travers le 13e et le 5e arrondissements avant de se jeter dans la Seine, au niveau de la gare d'Austerlitz. Transformée par les hommes en cours d'eau malodorant, elle a été progressivement canalisée puis enterrée en 1912. Retour sur l'histoire de cette rivière de labeur, enfouie sous les pavés, dont certains tronçons font aujourd'hui l'objet d'un projet de réhabilitation.

La Bièvre doit son nom au castor… ou à sa couleur

Selon une hypothèse répandue, la Bièvre doit son nom à la présence très ancienne de castors sur ses rives. Pour mieux comprendre, un rapide retour sur l'étymologie du mot castor s'impose : du gaulois bebros en passant par le latin beber, le mot castor a fini par remplacer le mot bièvre pour désigner le rongeur. Cette hypothèse semble se vérifier si l'on s'intéresse aux armoiries de certaines communes traversées par cette rivière, comme Guyancourt (Yvelines) ou Bièvres (Essonne), qui arborent un castor. Il est également possible de retrouver le rongeur disposé de part et d'autre du blason du 13e arrondissement, où serpentait autrefois la rivière.

En raison d'un faible débit, il apparait toutefois peu probable que la Bièvre ait pu satisfaire les besoins en eau des castors. À cela s'ajoute qu'aucun ossement de rongeur n'a été retrouvé à proximité des rives. Mais alors, d'où vient son nom ?

Une explication plus plausible repose sur la double signification du mot beber qui, en plus de donner son nom au castor, permet de désigner une couleur brune, par analogie à la robe du rongeur. Ainsi, plusieurs rivières françaises au fond boueux et à la couleur brune ont été baptisées à partir de ce terme, dont la Bièvre.

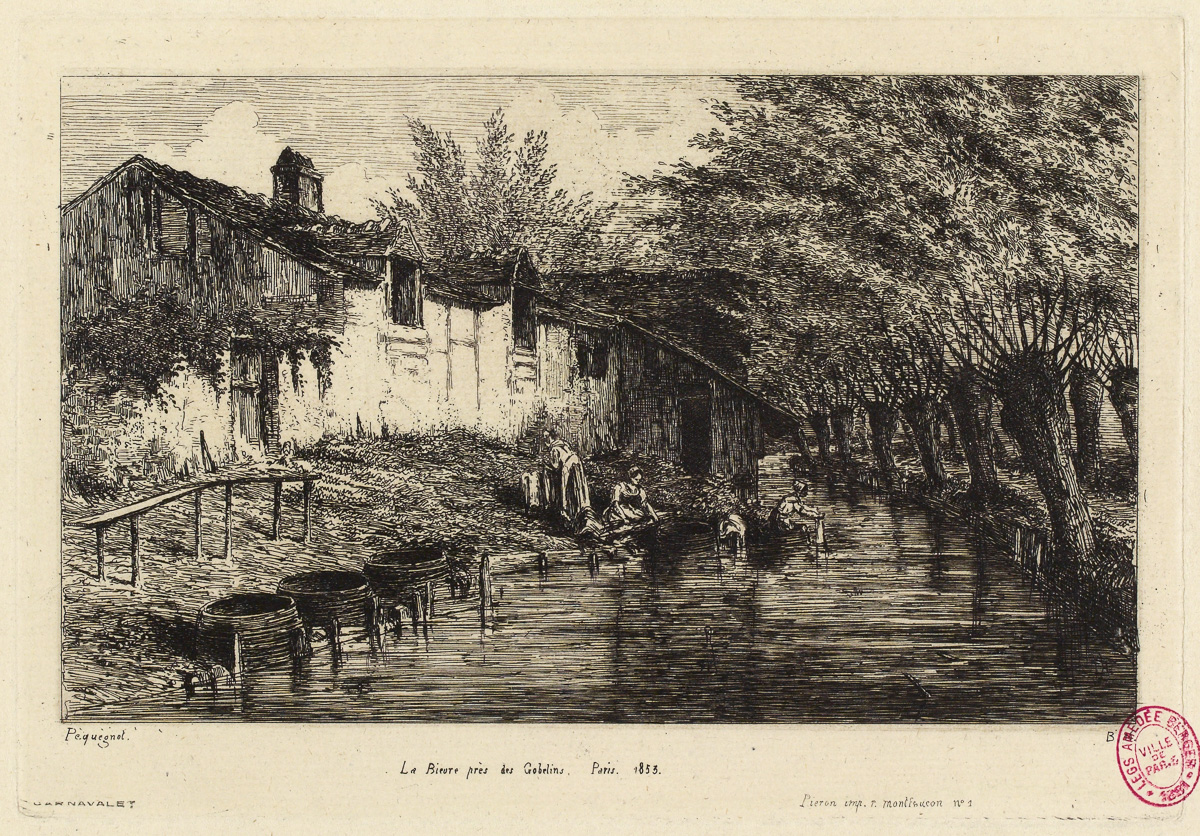

Sur certaines cartes, la rivière est aussi désignée « ruisseau des Gobelins » (lire plus bas).

Au XIIe siècle, la Bièvre se scinde en deux bras, un « vif » et un « mort »

Dès le XIe siècle, la présence de la Bièvre entraîne la construction de nombreux moulins à eau, disparus avec le temps. Paris conserve leurs traces grâce à plusieurs plaques en bronze apposées sur le sol.

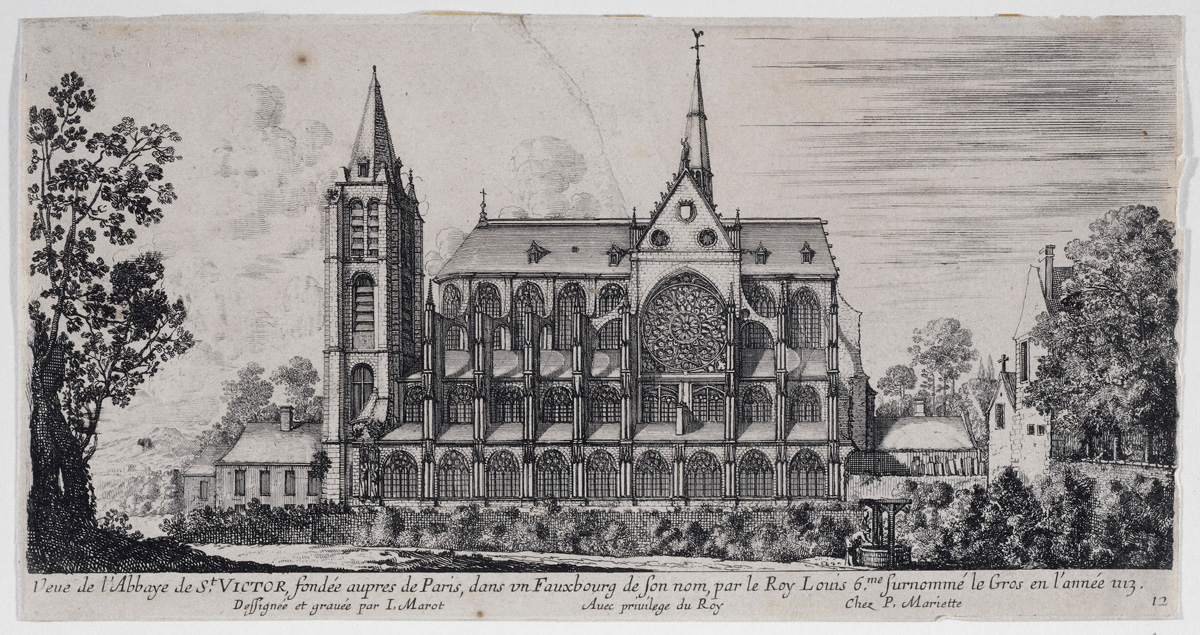

Au milieu du XIIe siècle, les chanoines de l'abbaye Saint-Victor décident de détourner la rivière de son cours naturel pour irriguer leurs terres et alimenter leur moulin à farine. Pour cela, ils creusent un canal : le canal des Victorins.

Le cours de la rivière finit par être modifié pour en augmenter le débit et mieux alimenter les moulins en eau. Une digue est construite ainsi que plusieurs barrages, ce qui entraîne la création de « biefs ». Le ruisseau est dédoublé : le lit d'origine de la rivière devient la « Bièvre morte » et le cours d'eau artificiel, la « Bièvre vive ». Du parc Kellermann (13e) au carrefour des rues Pascal (13e et 5e) et Claude-Bernard (5e), la Bièvre vive s'écoule désormais dans un lit artificiel situé un à trois mètres plus haut que le cours d'eau d'origine.

À la Glacière, l'eau gelée de la Bièvre était stockée et utilisée en été

Malgré sa disparition du paysage parisien, la Bièvre a laissé derrière elle des traces de sa présence d'autrefois. Située dans le 13e arrondissement de Paris, la rue de la Glacière en est la preuve. Figurant sur certaines cartes sous le nom de « chemin de la Glacière », cette route permettait de se rendre à Gentilly, en passant par ce qu'on appelait alors le hameau de la Glacière.

Au pied de la Butte aux Cailles, d'anciennes exploitations d'argile étaient fréquemment envahies par les eaux de la Bièvre. En hiver, cette eau stagnante gelait. Pendant que certains profitaient du givre formé en surface pour faire du patin à glace, d'autres ont l'idée d'utiliser cette eau gelée. Découpée en pain, la glace était récupérée et entreposée dans des puits maçonnés, appelés glacières. Conservée grâce à des couches de paille, elle était utilisée en été pour confectionner sorbets et boissons, de quoi se rafraichir par forte chaleur !

La rivière était réputée pour ses propriétés supposées magiques

En 1443, Jean Gobelin pose ses valises dans le faubourg Saint-Marcel, aux bords de la Bièvre. Si ce nom vous est familier, rien de plus normal ! C'est à ce teinturier d'origine flamande que le quartier des Gobelins et de la manufacture qui s'y trouve doivent leur nom.

L'entreprise familiale des Gobelin doit sa renommée à un procédé de teinture, permettant d'obtenir un rouge écarlate. Face à ce succès, certains concurrents de Jean Gobelin firent courir le bruit que cette réussite était liée aux qualités exceptionnelles des eaux de la Bièvre. Que cette rumeur soit avérée ou non, de nombreux teinturiers installent leurs ateliers à proximité de la rivière dans la seconde moitié du XVe siècle, dans l'espoir de faire à leur tour fortune.

Vous l'aurez deviné, c'est à cette célèbre famille de teinturiers que la Bièvre doit son surnom de « ruisseau des Gobelins ».

Devenue un égout à ciel ouvert, la Bièvre est progressivement enfouie par Haussmann

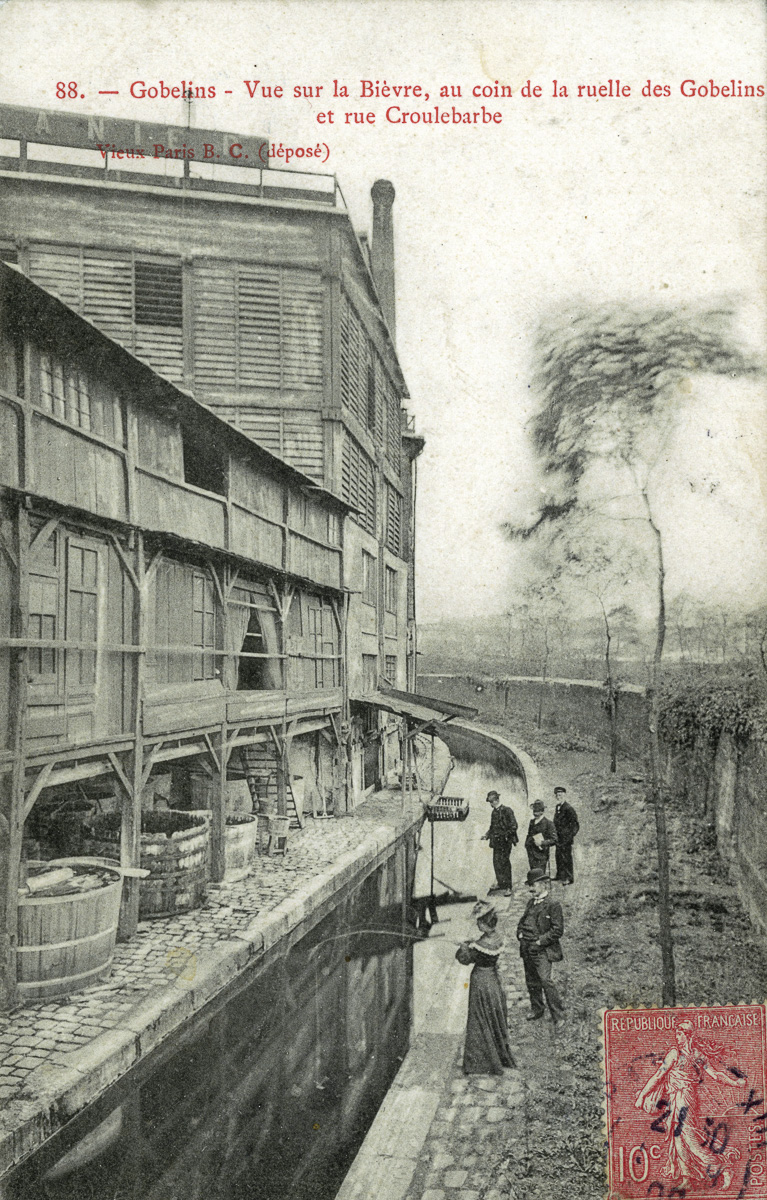

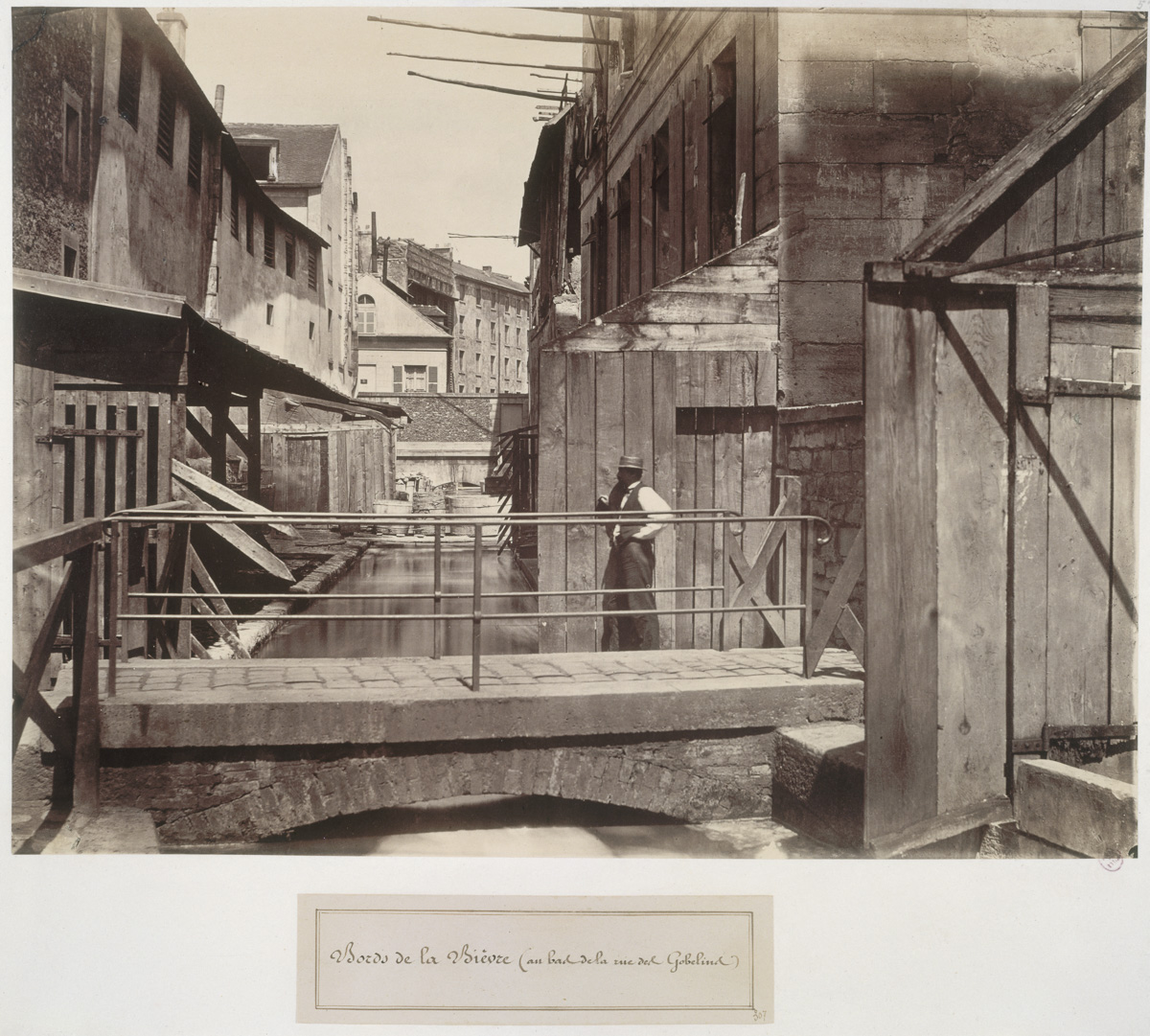

Vers la fin du XVIIe siècle, de nombreux corps de métier nécessitant une utilisation continue de l'eau s'installent sur les bords de la Bièvre. En cause, un arrêté royal de 1672 obligeant certaines activités à quitter Paris. Chassés de la capitale et des abords de la Seine, tanneurs et mégissiers se réfugient sur les rives de la Bièvre pour exercer leurs activités. Au XVIIIe siècle, teintureries, blanchisseries, tanneries, mégisseries et riverains se partagent l'eau de la rivière, puis les activités industrielles se diversifient : entrepôts et usines s'installent à leur tour.

Cette concentration d'activités entraîne rapidement une pollution des eaux de la Bièvre. Tandis que les particuliers vident dans la rivière détritus et excréments, les artisans y déversent produits toxiques, déchets, eaux savonneuses et restes d'animaux. Surexploitée et peu entretenue, la Bièvre devient un égout à ciel ouvert, source de mauvaises odeurs et de potentielles maladies.

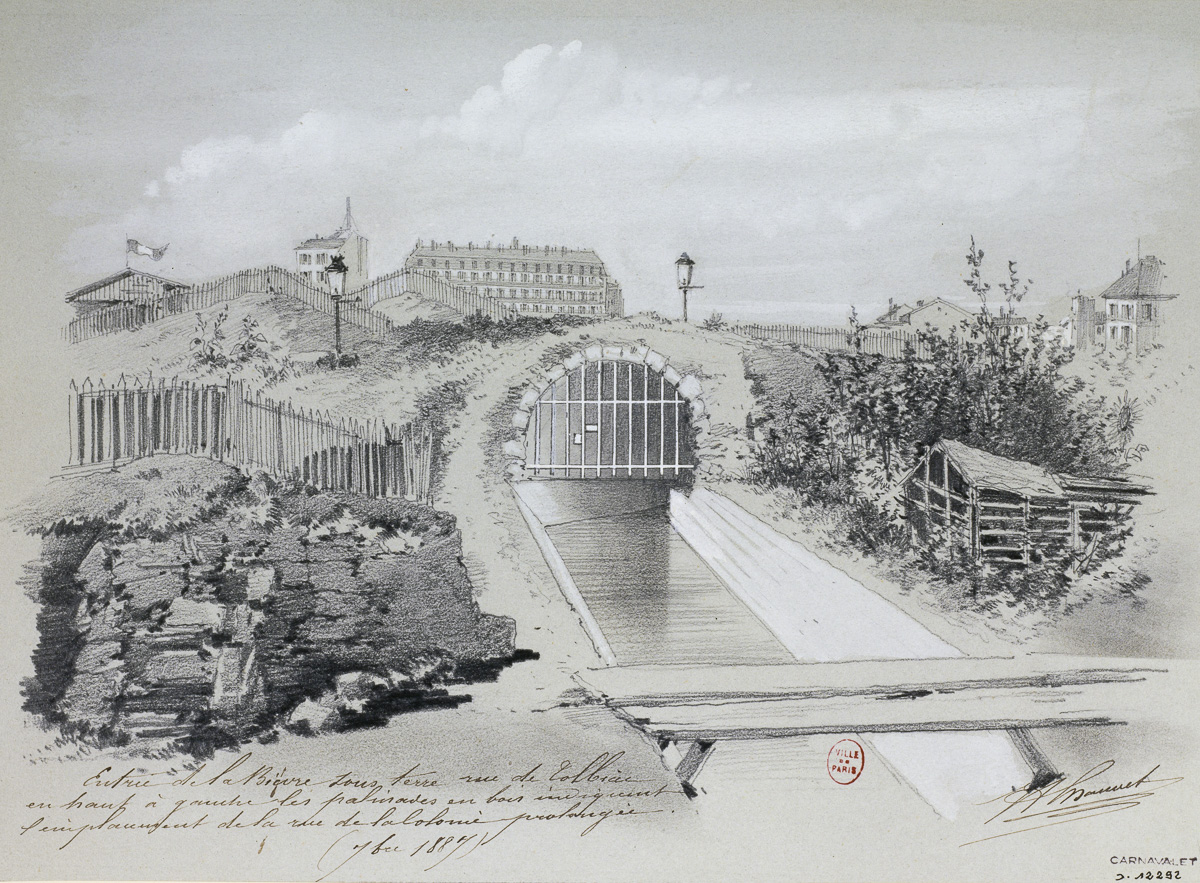

Dans le même temps, l'hygiénisme se développe en France et plusieurs rapports constatent l'insalubrité des eaux de la rivière, constituant un danger pour la santé des riverains et des artisans. Les travaux du baron Haussmann, dont le principal objectif était d'assainir Paris, eurent raison du cours d'eau. Après une canalisation de la rivière à partir de 1828, elle fut progressivement bétonnée et enterrée. En 1912, la rivière a totalement disparu des rues de la capitale et du paysage parisien.

Les crues de la rivière pouvaient être dévastatrices

En raison de la faible profondeur de son lit, la Bièvre est sujette aux débordements lors des épisodes de fortes pluies. Parmi les inondations les plus spectaculaires, on retient celle du 15 mai 1527 pendant laquelle l'eau a atteint le second étage des maisons du faubourg Saint-Marcel, ainsi que celle du 8 avril 1579, causée par une pluie ininterrompue de trente heures. Lors de ce « déluge Saint-Marcel », douze maisons s'effondrent et la chapelle du couvent des Cordelières est envahie ; sans compter les pertes humaines.

Les années suivantes, la Bièvre jaillit à nouveau de son lit à plusieurs reprises. En février 1665, la fonte brutale de la neige la fait déborder. À la suite de cet incident, il est décidé de creuser un « faux ru » pour absorber les trop-pleins des crues. Ce ruisseau, long de 300 mètres commençait au niveau du square Adanson (5e) et rejoignait la Bièvre vers le Jardin des Plantes (5e).

Ce petit ruisseau est rapidement utilisé comme un égout, aussi bien par les riverains que par les industriels installés à proximité. Le faux ru sera détruit au moment de la canalisation de la Bièvre.

Une police était chargée de surveiller la Bièvre

En 1672, l'arrivée des mégisseurs et des tanneurs sur les rives de la Bièvre sème le trouble aux abords de la rivière. Les teintureries précédemment installées profitaient jusqu'à présent d'une eau pure, souillée petit à petit par les nouveaux arrivants. Pour remédier à cette situation, les trois corporations de métier décident de former un syndicat, chargé d'émettre des recommandations sur les usages et l'entretien de la Bièvre.

Lorsqu'en 1716 un arrêté réglemente la libre circulation de l'eau, l'entretien des berges et l'évacuation des immondices, trois syndicats sont chargés de l'entretien de la Bièvre. Dix ans plus tard, les affaires relatives à la rivière deviennent du ressort du conseil du roi, par l'intermédiaire d'un Grand Maître des eaux et des forêts.

À partir de 1732, la Bièvre est dotée d'une police constituée de deux gardes qui se partagent sa surveillance, de sa source jusqu'à sa confluence avec la Seine. Les opérations d'entretien étant réalisées aux frais des riverains, cette police est également chargée de percevoir les sommes dues. Pour une collecte optimale, les propriétés se trouvant le long de la Bièvre sont recensées et numérotées. Sur chaque bâtiment concerné, une pierre encastrée dans le mur indique la longueur de rive que le propriétaire se devait d'entretenir.

Aujourd'hui, certains tronçons enterrés pourraient être libérés

Depuis quelques années, des projets de renaissance de la Bièvre sont portés par plusieurs acteurs. Dans plusieurs communes, comme Fresnes et L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), la rivière s'écoule à nouveau à l'air libre grâce à des travaux d'aménagement. Cette redécouverte de la Bièvre se poursuit depuis 2019 dans le Val-de-Marne avec des travaux de réouverture d'un tronçon de 600 mètres à Arcueil et Gentilly.

À Paris, une réouverture partielle de la Bièvre fait également l'objet de discussions. En 2001, une étude de l'APUR évaluait les possibilités et les conditions d'une renaissance de la rivière dans les rues de la capitale. Trois principaux secteurs étaient envisagés : le parc Kellermann et ses abords (13e), le square René-Le-Gall (13e) et le muséum national d'Histoire naturelle (5e). Au total, 2 300 mètres de la Bièvre devaient à nouveau s'écouler librement dans Paris.

En octobre 2020, la Bièvre et sa renaissance font l'objet d'une délibération à l'occasion du Conseil de Paris. La signature du contrat "Bièvre, Eau, Climat, Trame Verte et Bleue" 2020-2024 est votée et des études de faisabilité sont prévues pour le début de l'année 2021. L'objectif est d'actualiser les données précédentes afin de déterminer où et comment la Bièvre peut revivre dans Paris.

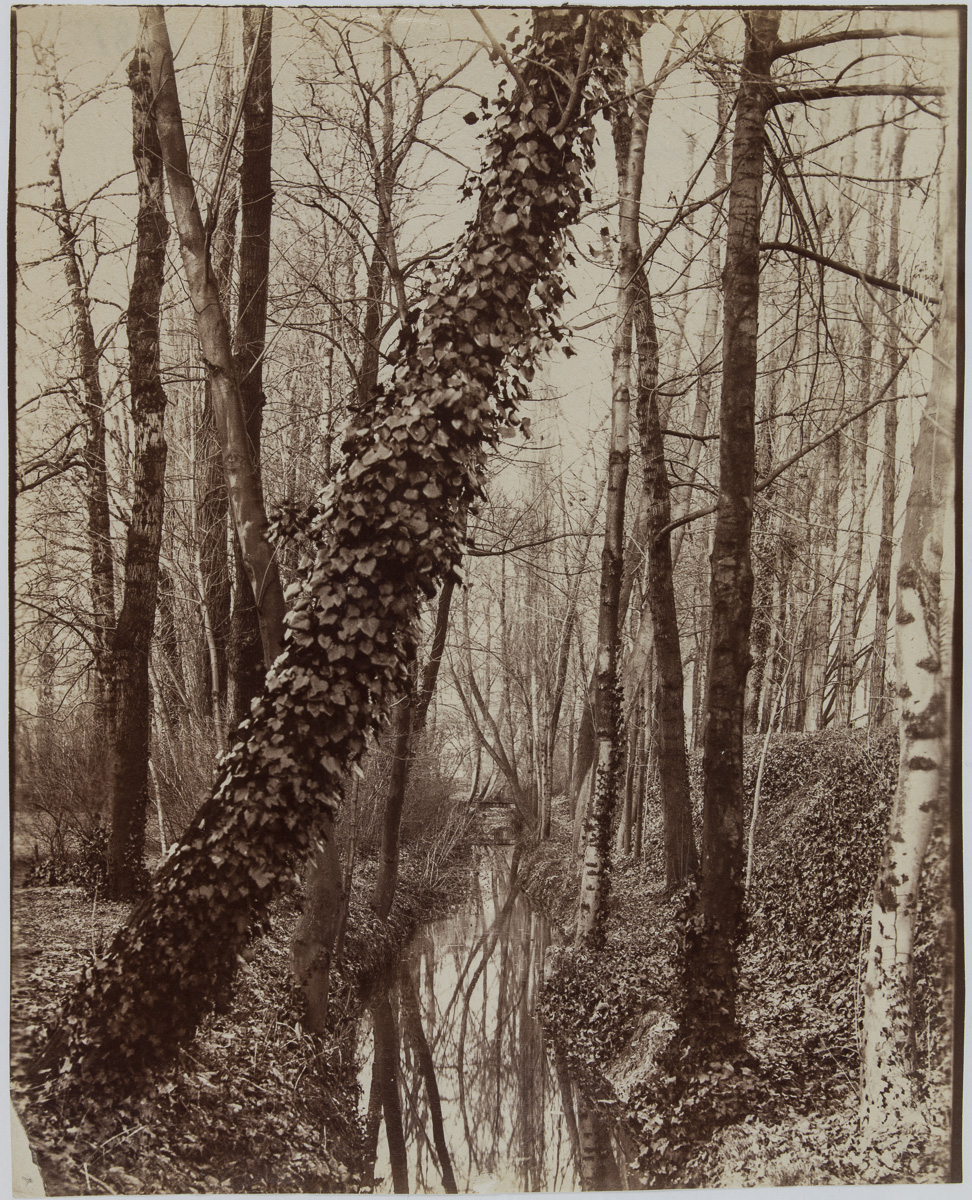

Photos : la Bièvre au fil du temps

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).