Huit anecdotes étonnantes sur les îles parisiennes

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 18/01/2021

Sommaire

Trois d'entre elles sont bien connues des Parisiens (la Cité, l'île Saint-Louis et l'île aux cygnes), mais les îles parisiennes ont été, selon les époques, bien plus nombreuses sur la Seine, et même sur la Bièvre, aujourd'hui enfouie. Voici quelques anecdotes amusantes ou étonnantes sur ces îles toujours à flot ou disparues.

L'île aux Cygnes (15e) est artificielle

Au milieu de la Seine, entre les 15e et 16e arrondissements, l’île aux Cygnes est composée de l'allée des Cygnes, promenade d'un petit kilomètre de long réservée aux piétons. Elle est célèbre pour sa réplique de la statue de la Liberté de New York.

Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que l'île a été créée de toutes pièces en 1827, entre le pont de Grenelle et le pont de Bir-Hakeim (alors dénommé pont de Passy). C'était initialement une digue qui constituait l'un des éléments du port fluvial de Grenelle, avant que celui-ci soit complété par une gare fluviale et le pont de Grenelle, dans le cadre du projet d'aménagement urbain de la plaine de Grenelle (1824-1829).

L'île aux Cygnes aurait pu être un aérodrome

En 1932, l'architecte André Lurçat, (1894 -1970) dépose un projet pour le moins original. Le site de la Cité de l'architecture et du patrimoine en donne la description : « Plateforme destinée à servir de piste d'atterrissage et d'envol à des avions de petit gabarit, projetée au-dessus de l'île aux Cygnes, passant par-dessus le viaduc de Bir-Hakeim (alors appelé viaduc de Passy) et débordant sur la Seine. Des services et les garages à avions sont abrités sous la piste. »

Comme on s'en doute, le projet ne sera pas réalisé.

Pour mémoire, on doit aussi à André Lurçat la Maison Guggenbühl, rue Nansouty, ou la Villa Seurat, toutes deux dans le 14e et classées aux Monuments Historiques.

L'île des Cygnes, elle, était bien naturelle… mais elle a disparu

À ne pas confondre avec l'île aux Cygnes, citée plus haut, l'île des Cygnes est une ancienne île, rattachée à la rive gauche de la Seine à la fin du XVIIIe siècle. Elle se trouvait au nord-ouest de l'actuel 7e arrondissement, entre la rue de l'Université et la Seine, les Invalides et le Champ-de-Mars, au niveau de l'actuel musée du Quai Branly.

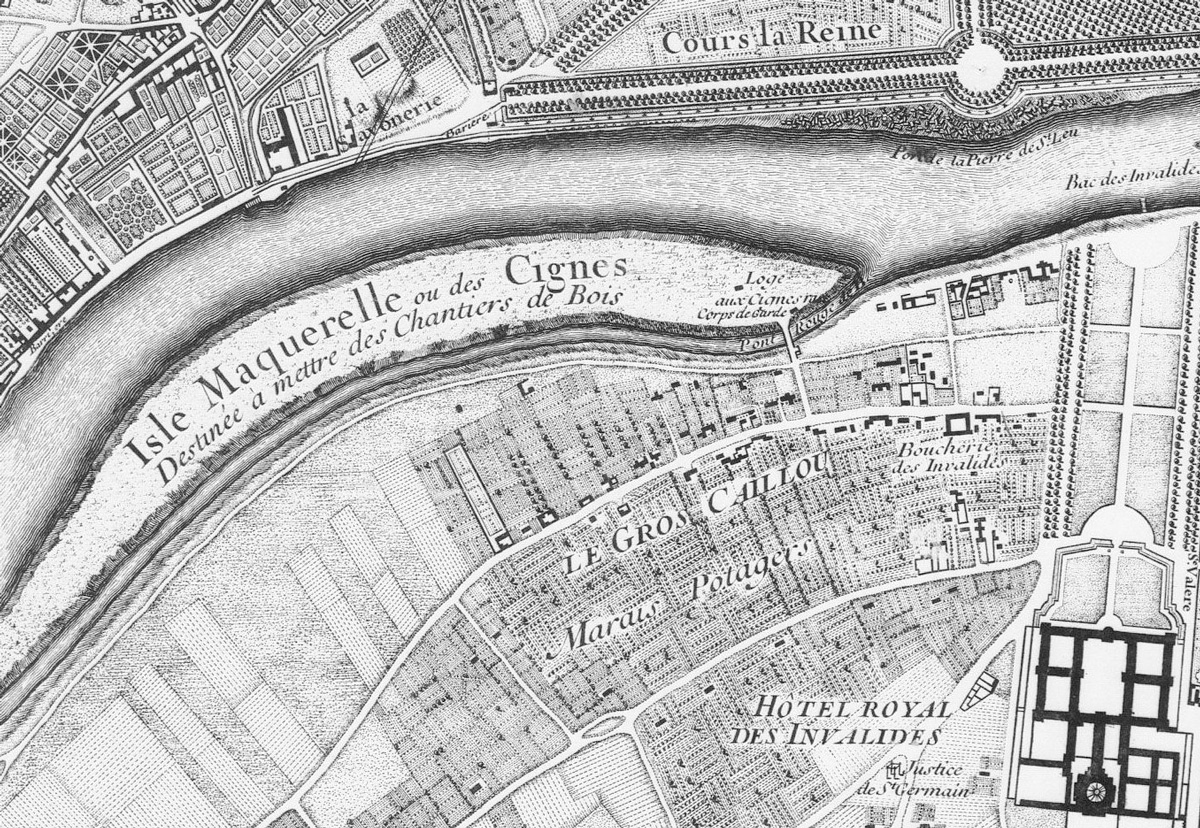

« Isle Maquerelle ou des Cignes », reliée à la rive gauche par le « pont rouge »

Credit

Bibliothèque nationale de France

Située à l‘extérieur de Paris au début du XVIe siècle, elle offrait un espace agricole aux paysans qui y faisaient paître leurs vaches. Les Parisiens l'appelaient autrefois « île Maquerelle », dénomination qui viendrait de la contraction entre « ma » et « querelle », rappelant qu'on s'y battait autrefois en duel. En 1676, Louis XIV y introduit 40 cygnes offerts par l’ambassade du Danemark. Elle devient alors l’île des Cygnes.

En 1722, l'île est cédée à la Ville de Paris et, vers 1730, elle est reliée à la rive gauche par un pont. Dès lors, elle aura plusieurs usages : entrepôt de bois de chauffage, triperie qui fabriquait l'huile de tripes alimentant les réverbères, moulins à vapeur… Des lettres patentes, autorisant la Ville de Paris à faire combler le canal qui sépare l'île des Cygnes du quartier du Gros-Caillou, sont signées dès 1773 et un comblement partiel du canal est signalé en 1780. Le reste du canal est comblé en 1812, en même temps que l'on construit le pont d'Iéna.

Le square René-Le Gall (13e) est l'ancienne « Île aux Singes » de la Bièvre

Avant qu’elle ne soit canalisée sous terre, en 1912, la Bièvre coule à ciel ouvert dans Paris. Dans le 13e, deux de ses bras enserrent l'île aux Singes qui abritent les dépendances de la Manufacture des Gobelins, des guinguettes et des débits de boissons ainsi qu'un quartier insalubre où habitent les ouvriers des tanneries. Mais pourquoi une telle appellation ? La rumeur raconte que des singes laissés en liberté pour amuser les clients des guinguettes donneraient son nom à cette île. À moins qu'il ne vienne du terme argotique « les singes », surnom dont les ouvriers des tanneries affublaient les patrons, propriétaires des lieux…

Le square René Le Gall est inscrit aux monuments historiques depuis 1997. On peut y voir aussi un marronnier d'Inde, planté en 1894, classé arbre remarquable en raison de sa taille et de son port.

Credit

Henri Garat / Ville de Paris

Quoiqu’il en soit, l'îlot n’est pas sain. En 1938, après avoir recouvert la Bièvre, la Ville de Paris assainit le terrain et le transforme en jardins potagers. Un jardin public suit, baptisé square René Le Gall, en souvenir du résistant et conseiller municipal du 13e, fusillé le 7 mars 1942 par les Allemands. Lors d'un agrandissement en 1993 vers la rue des Cordelières, un ruisseau artificiel rappelant l'ancien cours de la Bièvre est aménagé.

En 2016 ouvre, rue Corvisart, un bistro de quartier qui porte le nom d’Île aux singes…

Coupée en deux puis recollée, l'île Saint-Louis a eu plusieurs noms

En 867, bien avant son urbanisation, l'actuelle île Saint-Louis est appelée l’île Notre-Dame. Elle est reliée à la rive gauche du fleuve par une passerelle, à l’emplacement de l’actuel pont de la Tournelle. Elle sert essentiellement de zone de pâturage et d’entrepôt, et parfois à des cérémonies chevaleresques.

Au XIIIe siècle, lorsque Paris est fortifié par l’enceinte de Philippe Auguste, un chenal coupe en deux l’île dans le prolongement des murs d’enceinte. La partie ouest (les deux tiers) garde le nom d'île Notre-Dame, et la partie est prend le nom d'île aux Vaches. L'île aux Vaches restera inhabitée et essentiellement recouverte de prairies.

L'île Saint Louis

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Mais les deux îles sont à nouveau réunies à la fin du XVIIe siècle, lors de l'opération urbaine qui forme l'actuelle île Saint-Louis. Le chenal qui les sépare est comblé.

Depuis 1725, l’île Saint-Louis tire son nom du roi Louis IX, surnommé Saint Louis. Selon la légende, il avait l’habitude de venir prier sur l’île aux Vaches et y aurait pris la croix avec ses chevaliers en 1269 avant de partir pour la huitième croisade, celle qui lui fut fatale.

Pendant la Révolution, l'île Saint-Louis prend le nom de l'île de la Fraternité. La construction d’un nombre important d’hôtels particuliers la fit aussi surnommer « l’île des Palais ».

Il aurait existé une île qui ne servait à rien

Au pied de l’Assemblée nationale, une partie du quai était séparée de la rive et se nommait l’île merdeuse. C'est en tout cas ainsi que cette île, dont on ne trouve trace sur aucun plan, est évoquée en 2015 par Nicolas d’Estienne d’Orves, dans son Dictionnaire amoureux de Paris. Deux sites la mentionnent aussi brièvement, arguant que son nom viendrait de sa petitesse et de son inutilité. D'autres la décrivent comme « égout à ciel ouvert ». Ce qui expliquerait peut être un peu plus son nom évocateur… Reste que le mystère demeure.

Il a été envisagé de réunir l'île de la Cité et l'île Saint-Louis

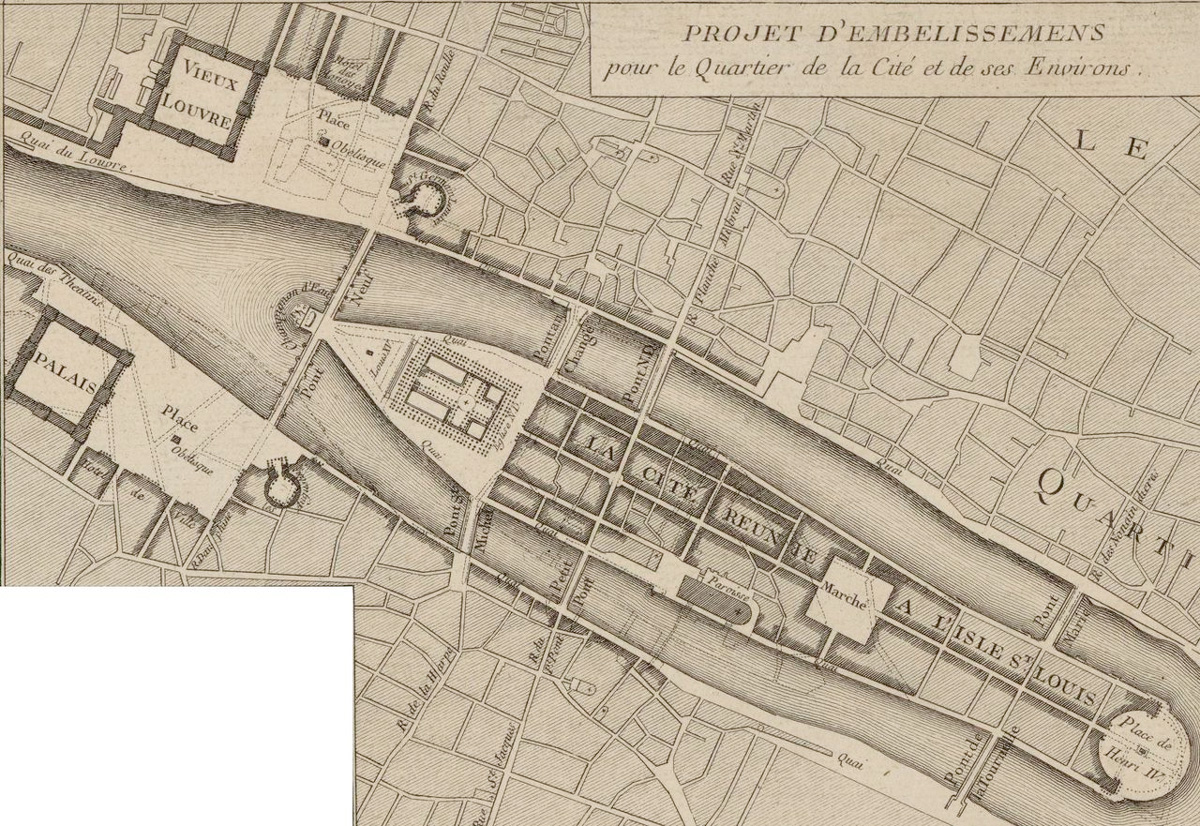

Pierre Patte, architecte né en 1723, travaillait dans les années 1760 sur l'éventualité de rassembler l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. L'idée était d'y créer une immense place en l'honneur du roi, d'ériger une énorme église avec, face à elle, une statue de Louis XV… Celle d'Henri IV étant déplacée à l'extrémité est de l'île sur une grande place circulaire.

Partie du Plan général de Paris figurant le projet de réunion des îles de la Cité et Saint-Louis

Credit

Pierre Patte

L'architecte arguait que chacune de ces deux îles était née de la réunion d'îlots par comblement des bras les séparant. On l'a vu plus haut, pour l'île Saint Louis.

L'île de la Cité, à la fin du XVIe siècle, a aussi annexé deux îles : l’île aux Juifs, qui tire son nom des exécutions terribles qui y étaient pratiquées pendant le Moyen Âge, et l'île à la Gourdaine (ou îlot de la Gourdaine). La construction du Pont-Neuf par Henri IV, de 1577 à 1607, entraîne la réunion de ces îles à l'île de la Cité. C'est sur l'espace ainsi ajouté que l'on construira la place du Pont-Neuf, la place Dauphine et le square du Vert-Galant.

Panoramique sur l'île de la cité

Credit

François Grunberg / Ville de Paris

L'île Louviers, l'île disparue des fêtes royales

Celle-ci a totalement disparu du paysage parisien… ou presque : on peut encore repérer aujourd'hui son ancien emplacement sur les plans de Paris, comme nous le montrent les yeux d'Argus en nous contant son histoire avec une riche iconographie.

D’environ 400 mètres de long, cette île était située en amont de l'île Saint Louis, entre le quai Henri IV et le boulevard Morland. Elle se nommait aussi île aux Javiaux car elle était formée d’un amas de sable et de limon (« le javeau »), charriés par la Seine et la Bièvre.

Elle a connu des heures éclatantes en étant le lieu de nombreux spectacles ou feux d'artifice pour le plaisir des rois, aux XVIe et XVIIe siècles. Puis en 1700, elle est acquise par la ville de Paris et louée aux marchands de bois parisiens, comme lieu de stockage.

Vue de l'Isle Louvier, et d'une partie de l'Isle nostre Dame

Credit

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

Elle disparaît sous le règne de Louis-Philippe avec les premiers grands travaux de modernisation. En 1840, le bras de la Seine qui séparait l’île de la rive droite de Paris est comblé. L’île Louviers perd son statut d’île et est réunie au quai Morland. L’ancien bras de Seine comblé devient le boulevard Morland.

Voir l'île Louviers sur ce plan

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).