Un parcours mémoriel dans les rues portant le nom de personnalités LGBTQIA+

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 21/06/2023

Sommaire

Paris, ville phare de l’inclusion et de la diversité, célèbre, avec la dénomination de rues, places et squares et l'apposition de plaques commémoratives, des personnalités engagées dans la lutte contre les discriminations et les diverses formes de LGBTphobies.

Engagée dans

la promotion d’une politique locale pour les personnes LGBTQIA+, Paris met aussi à l'honneur ceux qui se battent au quotidien pour défendre leurs droits

fondamentaux. Ainsi, depuis plusieurs années, le Conseil de Paris décide de donner le nom de personnalités connues et moins connues engagées dans la lutte contre les discriminations à des rues et places dans

différents quartiers, à commencer par le 4e, refuge pour la communauté LGBTQIA+.

Depuis 2019, 25 personnes ont ainsi été honorées, à commencer par Pierre

Seel, déporté durant la Seconde Guerre mondiale à cause de son homosexualité, le dessinateur américain Keith Haring, la

psychiatre engagée Madeleine Pelletier, l’essayiste Pierre Herbart, l’autrice féministe Tereska Torres, la

peintre allemande Catherine Breslau et sa compagne Madeleine Zillhardt

ou encore le metteur en scène Patrice Chéreau ou Cleews Vellay, ancien

président d’Act Up-Paris qui a sa promenade dans le 10e, mais aussi…

Une place pour Harvey Milk (Paris Centre)

Cette place est située à l'intersection de la rue des Archives et de

la rue de la Verrerie . Située dans

le quartier du Marais, elle en constitue

l'un des carrefours les plus fréquentés.

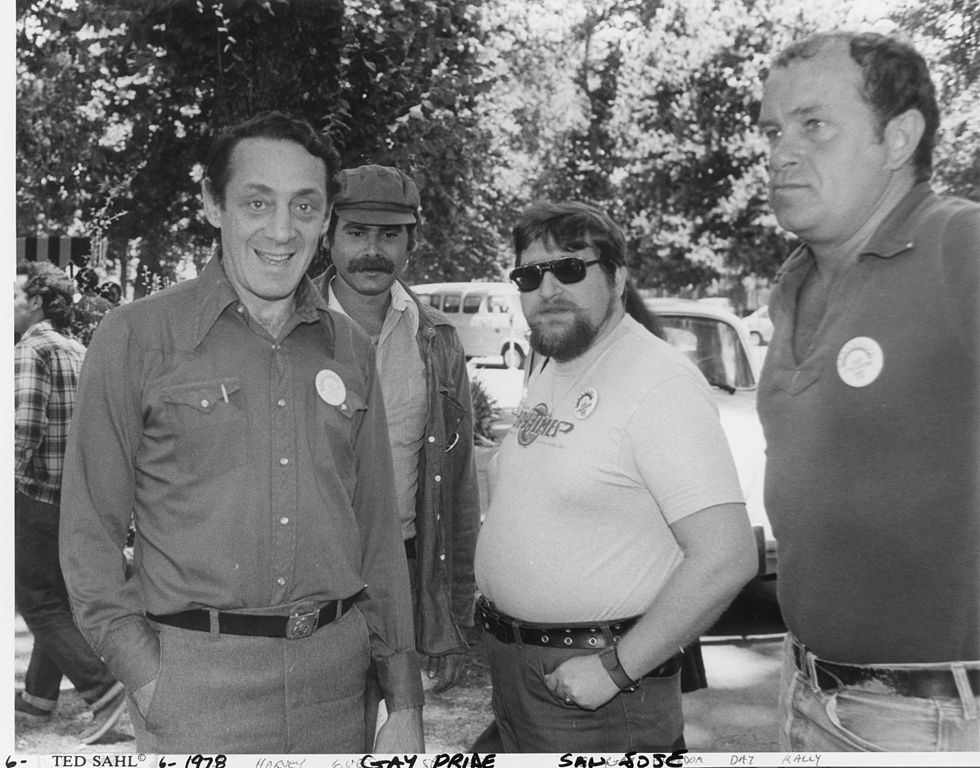

Homme politique et activiste américain gay, Harvey Milk (1930-1978) est devenu en 1977 l’un des premiers

élus ouvertement homosexuel de l’histoire des États-Unis. Durant ses onze mois

aux affaires, cette figure du quartier gay du Castro (San Francisco) a soutenu une loi

interdisant les discriminations liées à l’orientation sexuelle.

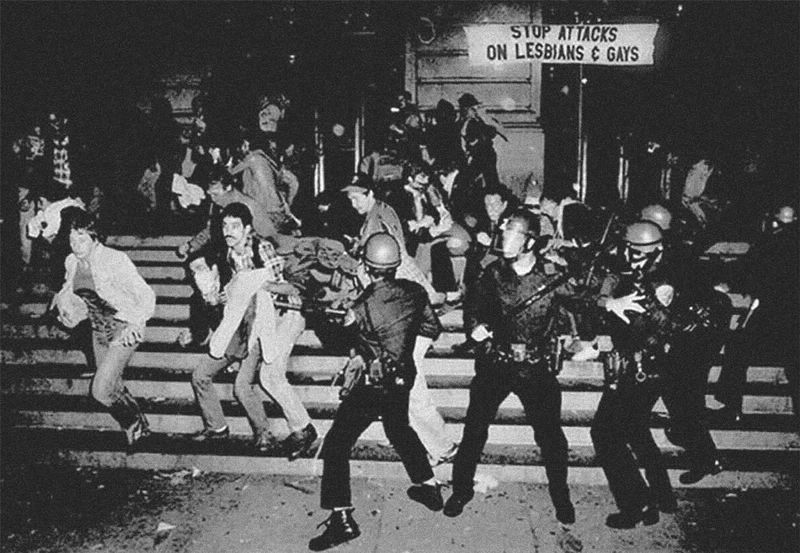

Il a été assassiné, aux côtés du maire de San Francisco, George Moscone, le 27 novembre

1978. Le verdict à l’encontre de l’assassin, considéré comme trop clément par

la communauté LGBT, mais pas seulement, a provoqué des émeutes dans la nuit du

21 mai 1979, réprimées par la police de San Francisco.

Harvey Milk à la Gay Pride de San Jose en juin 1978

Credit

Ted Sahl

Une plaque pour Gilbert Baker (Paris Centre)

Gilbert Baker

(1951-2017) est le créateur du célèbre « rainbow flag », le drapeau

arc-en-ciel, emblème de la communauté LGBTQIA+. Cet artiste et activiste

américain l’a dessiné en 1978, en y incluant les différentes couleurs

reflétant la diversité de ses membres. À l’origine, il avait choisi huit

teintes (du rose vif au violet), représentant, dans l’ordre : le sexe, la

vie, la guérison, la lumière du soleil, l’art, la sérénité et l’esprit.

Le 19 juin 2019, la Ville de Paris a dévoilé la plaque

commémorative en sa mémoire, sur la nouvelle place des Émeutes-de-Stonewall, dans le quartier du Marais. Cette place rend

elle-même hommage à un événement phare du mouvement pour la conquête des

droits des gays. Les émeutes ont commencé le 28 juin 1969 au matin, après

une descente de la police de New York dans un bar gay de Greenwich Village, le

Stonewall Inn. L’incident a provoqué des affrontements et a marqué la réelle

éclosion du militantisme LGBTQIA+. De nombreuses associations défendant les droits

des homosexuels ont été créées à travers tout le pays. Un an plus tard, la

première gay pride était organisée dans les villes de New York,

Los Angeles, San Francisco et Chicago.

Une plaque pour Raúl Damonte Botana, dit Copi (18e)

Romancier, dramaturge et

dessinateur argentin, Copi (1939-1987) avait fait de Paris sa ville d’adoption

en 1963, et notamment le 18e arrondissement où il a désormais sa plaque

au 10, rue Cauchois.

C’est comme dessinateur qu’il travaille au Nouvel Observateur puis

pour Hara-Kiri et Charlie Hebdo où son personnage de dame assise pleine d’a

priori, monologue ou dialogue avec un volatile informe.

Il

se met ensuite à l’écriture de pièces de théâtre, dont L’Homosexuel ou la

Difficulté de s’exprimer (1967) où Copi joue lui-même un travesti

délirant. C’est encore lui qui, en tant qu’acteur, fait une apparition en

travesti décalé dans le clip publicitaire « C’est fou ! » pour Perrier !

Compagnon de la figure de proue du mouvement gay Guy

Hocquenghem, il suit ce dernier à Libération où ils forment à partir de 1973 un

petit groupe d’homosexuels au sein de la rédaction et militent pour une meilleure

visibilité gay et lesbienne.

Copi. Paris, avril 1970

Credit

Anne Salaün / Roger-Viollet

Une place pour Ovida Delect (Paris Centre)

À l’intersection entre la rue des Blancs-Manteaux et la rue des Archives (4e),

la place Ovida-Delect rend hommage à l’écrivaine et poétesse française transgenre

morte en 1996.

Pendant la Seconde Guerre

mondiale, avec des amis, elle a fondé un groupe de résistants et a infiltré une

organisation de jeunes collaborateurs en se faisant passer pour l’un d’eux. Son

action a porté de sévères coups à cette structure. En 1944, elle a été

arrêtée par la Gestapo et torturée plusieurs jours avant d’être déportée au

camp de Neuengamme, en Allemagne, où elle resta prisonnière jusqu’à la fin de

la guerre.

Ovida Delect a écrit de nombreux livres et poèmes sous son nom de

femme, mais n’a officiellement changé d’identité que dans les années 1980.

Ovida Delect dans le documentaire "Appelez-moi Madame"

Credit

Françoise Romand

Une promenade pour Coccinelle (18e)

Coccinelle (1931-2006) est une

danseuse, chanteuse et actrice transgenre. Elle débute dans le monde du

spectacle en 1953 chez Madame Arthur puis au Carrousel à Paris. Défendue par

l’avocat Robert Badinter, Coccinelle

devient à l’état civil Jacqueline

Charlotte Dufresnoy en 1959. Première célébrité française à

officiellement changer de sexe, elle est ainsi une égérie transgenre dans les

années 1950. Dans les années 1960, elle joue dans plusieurs films et enregistre des chansons, telles que Chercher la femme.

À

partir de 1970, elle entame une série de tournées qui la conduira autour

du monde. C’est seulement en 1986 qu’elle revient

à Paris, chez Madame Arthur, où elle avait débuté quarante ans

plus tôt… à proximité de la longue promenade qui porte désormais son nom.

Coccinelle. Paris, Club Saint-Hilaire, 1963.

Credit

Noa / Roger-Viollet

Un jardin suspendu pour Françoise Mallet-Joris (13e)

C’est un balcon verdoyant au-dessus de la rue

du Chevaleret, plus précisément au 70-76, avenue d’Ivry, qui porte le nom de l’écrivaine.

Née

Françoise Lilar en 1930 en Belgique, elle publie à 16 ans sa première

œuvre, Poème du dimanche. Elle ne

peut publier sous son nom, à 19 ans, un roman lesbien Le Rempart des

Béguines et se choisit alors le pseudonyme de Mallet. En 1950, elle y

ajoute Joris pour garder une consonance belge.

Le Rempart des Béguines évoque une histoire

d’amour entre une jeune fille et la maîtresse de son père. L’ouvrage est

adapté au cinéma en 1972.

Elle a également été parolière et

compagne de la chanteuse Marie-Paule

Belle, pour

qui elle a écrit la chanson La Parisienne. Ensemble, elles font les frais d’une

violence homophobe que l’on retrouve dans les paroles de Celles qui aiment

elles.

Membre du comité du Prix Femina de 1969 à 1971, elle est élue à l’unanimité en novembre 1971 à

l’Académie Goncourt où elle siège jusqu’à sa

démission en 2011, pour des raisons de santé. De 1993 à sa mort

en 2016, Françoise Mallet-Joris est membre de l’Académie

royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

Françoise Mallet-Joris (née Françoise Lilar, 1930-2016). Décembre 1985.

Credit

Roger-Viollet / Roger-Viollet

D’autres plaques et noms de rues sont en cours d’instruction ou en attente d’inauguration, comme le jardin Valentine-Schlegel, en hommage à la sculptrice française dans le 14e, ou la Médiathèque James Baldwin dans le 19e.

En outre, le 17 mai 2024 devrait été inauguré un monument dédié à la déportation homosexuelle et plus largement aux discriminations LGBTQIA+ dans l’Histoire, en lien avec l’association Les Oublié-e-s de la Mémoire. Ce geste artistique et mémoriel prendra place dans le jardin des Champs-Élysées, allée Marcel Proust.

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).

Si vous avez une question, souhaitez un suivi ou avez besoin d'assistance : contactez la Ville ici.